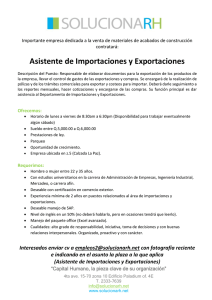

OCR Document

Anuncio