Narrativa Breve(c.2)

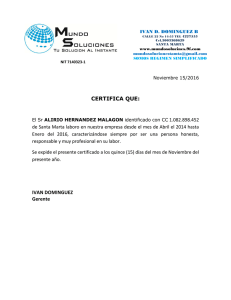

Anuncio