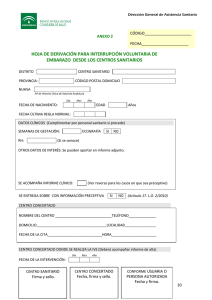

Informe sobre interrupción de la gestación

Anuncio