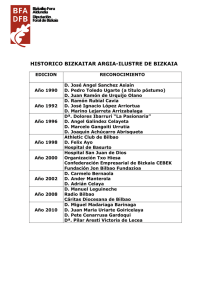

El escultor Adolfo de Aréizaga

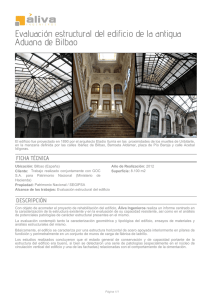

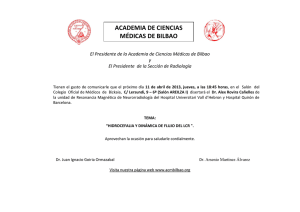

Anuncio