Como la sombra que se va

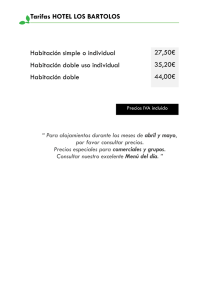

Anuncio