Correlación clínico-radiológica en la parálisis cerebral: implicación

Anuncio

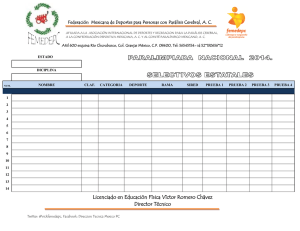

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 25/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. ORIGIN AL Correlación clínico-radiológica en la parálisis cerebral: implicación en medicina de rehabilitación F. GIMENO, T. FERNÁNDEZ, E. MORENO y A. CABEZUELO Unidad de Parálisis Cerebral yRehabilitación Infantil. Servicio de Rehabilitación. Hospital de Traumatología yRehabilitación. Vall d’Hebrón Hospitals. Barcelona. Resumen.—Se trata de un estudio retrospectivo encaminado a determinar la correlación entre la clínica y los hallazgos neurorradiológicos cerebrales de los pacientes visitados en la Unidad de Parálisis Cerebral (PC). Para ello se han revisado las primeras visitas realizadas entre junio-93 y mayo-97, incluyéndose aquellos pacientes afectos de PC o con riesgo de padecerla, a los que se les ha practicado alguna técnica de neuroimagen (ecografía, tomografía computarizada y/o resonancia magnética). Los hallazgos de la neuroimagen (NI) se han agrupado en trastornos del desarrollo, hemorrágicos, sugestivos de hipoxia-isquemia, otras lesiones (dilatación del sistema ventricular, tumores, etc.) y NI sin alteraciones. En cuanto a la clínica, se distinguen dos grupos: PC y pacientes que no han evolucionado a PC (normal, retraso psicomotor y disfunción cerebral mínima). Signos de NI y clínica se han correlacionado aplicando pruebas paramétricas. El 77% de los pacientes PC tienen alteraciones en la NI, siendo las más frecuentes las lesiones sugestivas de hipoxia-isquemia y la correlación es estadísticamente significativa. Palabras clave: Ecografía cerebral. Tomografía axial computarizada. Resonancia magnética. Parálisis cerebral. CLIN ICAL-RADIOLOGICAL CORRELAT ION IN CEREBRAL PALSY: IMPLICAT ION S IN REH ABILITAT ION MEDICIN E Summary.—This is a retrospective study which aims to determine the correlation between the clinical findings and the neuroradiological brain findings of the patients seen in the Cerebral Palsy Unit (CP). To do so, the first visits made between June 1993 to May 1997 were reviewed, and included those patients who suffered from CP or were at risk of suffering it, in whom some neuroimaging technique (ultrasonograph, computerized tomography and/or magnetic resonance) had been performed. The neuroimaging (NI) fin- Trabajo recibido el 18-IV-00. Aceptado el 19-IV-01. Rehabilitación (Madr) 2001;35(4):202-206 dings have been grouped into development, alterations hemorrhagic, hypoxia-ischemia suggestive disorders, other lesions (dilation of the ventricular system, tumors, etc.) and NI without alterations. In regards to the clinical findings, two groups have been distinguished: CP and patients who have not evolved to CP (normal, psychomotor retardation and minimal brain dysfunction). Signs of NI and the clinical findings have been correlated through parametric tests. 77% of the CP patients have alterations in the IN, the most frequent being the lesions suggestive of hypoxia-ischemia and the correlation is statistically significant. Key words: Brain ultrasonography. Computerized axial tomography. M agnetic resonance. Cerebral Palsy. IN T RODU CCIÓN Las técnicas de neuroimagen (NI) son cada vez más utilizadas en las unidades de neonatología, sobre todo la ecografía cerebral. Posteriormente, es el neuropediatra el que solicita una resonancia magnética (RM) y/o una tomografía computarizada (TC) cerebral en aquellos niños en los que la evolución clínica no ha sido favorable, porque presentan retrasos psicomotores y/o signos de focalidad neurológica. La valoración morfológica cerebral induce a afinar la vigilancia del desarrollo en los niños con riesgo de presentar algún tipo de secuelas, fundamentalmente en prematuros (1), que es el grupo que con más frecuencia presentará parálisis cerebral (PC) (2). Hemos hallado en la literatura diversos trabajos, la mayoría retrospectivos, que intentan establecer el valor predictivo de estas técnicas de NI (3-6) y otros que correlacionan las lesiones morfológicas con la clínica (7-11). No existe un criterio común en la literatura en cuanto a la nomenclatura de las lesiones halladas, sobreponiéndose datos morfológicos, fisiopatológicos, etiológicos y clínicos, lo que hace difícil la in20 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 25/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. F. GIMENO, ET AL.—CORRELACIÓN CLÍNICO-RADIOLÓGICA EN LA PARÁLISIS CEREBRAL: IMPLICACIÓN EN MEDICINA DE REHABILITACIÓN terpretación de los resultados y la comparación entre ellos. Además, una misma lesión morfológica puede ser producida por diferentes causas. Sin embargo, a juzgar por el número de publicaciones existentes al respecto, y a pesar de las dificultades de su análisis, es evidente el gran interés que suscita. En nuestra unidad recibimos niños con riesgo de secuelas por sus antecedentes (prematuridad, asfixia, etc.) y/o con NI patológica. Este último hecho, en ocasiones, condiciona una información pronóstica precipitada. Coincidiendo con otros autores (1), pensamos que es la evolución clínica la que fundamentalmente determina el pronóstico funcional. Como médicos rehabilitadores, una de nuestras funciones es la vigilancia del desarrollo en todas sus vertientes (motriz, funcional, de comunicación, psicológica y social) y el diagnóstico-valoración precoz de la PC. El objetivo de este trabajo es establecer la correlación entre los hallazgos clínicos y neurorradiológicos de los pacientes visitados en una Unidad de PC. PACIEN T ES Y MÉTODOS Se trata de un estudio retrospectivo en el que se han revisado todas las primeras visitas realizadas en la Unidad de Parálisis Cerebral y Rehabilitación Infantil en el período comprendido entre junio-93 y mayo-97. Se ha realizado un corte transversal en mayo-98 para actualizar el diagnóstico clínico de todos los pacientes comprendidos en el período anterior, de manera que todos los implicados sean mayores de un año. Se incluyen en el estudio los pacientes diagnosticados de: PC, retraso psicomotor (RPM), disfunción cerebral mínima (DCM) y desarrollo normal. Hemos incluido en nuestro estudio a aquellos pacientes a los que se les ha realizado en algún momento de su evolución una o varias técnicas de neuroimagen (ecografía, TC, RM cerebrales), excluyéndose todos los pacientes afectos de enfermedades neuromusculares, cromosomopatías y otras condiciones no incluidas en el espectro clínico de la PC. Los hallazgos de la neuroimagen se han clasificado en cinco grupos (12): 1. Trastornos del desarrollo del SNC: Incluye toda interrupción de la secuencia normal del desarrollo neuronal por debajo de las 24 semanas de edad gestacional (desórdenes de la migración y organización neuronal, anomalías de la histogénesis, alteraciones de la mielinización, etc.) producidas por diferentes causas, algunas de ellas conocidas como las infecciones. 2. Trastornos hemorrágicos: Hemorragia intraventricular, hemorragia periventricular (matriz germinal), hemorragia subdural, subaracnoidea e intraparenquimatosa. 3. Lesiones sugestivas de hipoxia-isquemia: Comprende Rehabilitación (Madr) 2001;35(4):202-206 203 todas aquellas lesiones consecuencia de los efectos precoces y/o tardíos de la hipoxia-isquemia (aguda, subaguda o crónica) sobre la estructura y el metabolismo cerebral; pertenecen a este grupo la leucomalacia periventricular, leucomalacia multiquística, atrofia cortical y/o subcortical difusa, encefalomalacia, lesiones de los ganglios de la base, infarto isquémico, etc. 4. «Otras lesiones»: Constituye un grupo heterogéneo de lesiones no clasificables en los grupos anteriores, como las dilataciones del sistema ventricular (excluyendo las secundarias a hemorragias intraventriculares grados III y IV, que quedarían incluidas en el 2º grupo), asimetrías ventriculares aisladas, tumores... 5. Neuroimagen sin alteraciones valorables. Los pacientes se han agrupado según su diagnóstico clínico en: 1. Desarrollo normal: Consideramos como tal el cumplimiento de los ítems del desarrollo psicomotor aceptados como normales para la edad del paciente y la ausencia de signos de focalidad neurológica (13, 14). 2. Retraso psicomotor: Diagnóstico transitorio aplicable hasta los dos años de edad, en el que predominan retrasos en las adquisiciones motrices, funcionales, de comunicación y/o mentales consideradas normales para cada edad (13, 14); la evolución posterior puede ser hacia la normalidad, el retraso mental simple, la disfunción cerebral mínima o la parálisis cerebral leve. 3. Disfunción cerebral mínima: Se caracteriza por signos sutiles que incluyen torpeza motriz, nivel cognitivo limítrofe, trastornos perceptivo-motrices y trastornos de atención-concentración, que hacen que el niño mayor de dos años presente una configuración psicológica especial que requiere, en muchas ocasiones, apoyo psicopedagógico. 4. Parálisis cerebral: Trastorno del tono, postura y/o movimiento secuela de una alteración del SNC en desarrollo; puede asociarse a trastornos perceptivos, sensoriales, intelectuales, afectivos, familiares y/o sociales; el diagnóstico-clasificación (15) que utilizamos en nuestra Unidad se muestra en la tabla 1. Los datos clínicos y neurorradiológicos se han correlacionado mediante pruebas paramétricas (chi-cuadrado) utilizando el paquete de programas estadísticos BMDP® (16), siendo el nivel de significación estadística aceptado del 5% (p<0,05). RESU LTADOS La muestra estaba constituida por 163 varones y 150 mujeres, cuyas edades oscilaban entre los 12 meses y los 30 años (media seis años) en mayo-98. El 55% de los pacientes habían sido diagnosticados de PC (n=171) y el 25% habían presentado un desarrollo normal (n=79). Hemos de puntualizar que la 21 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 25/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. F. GIMENO, ET AL.—CORRELACIÓN CLÍNICO-RADIOLÓGICA EN LA PARÁLISIS CEREBRAL: IMPLICACIÓN EN MEDICINA DE REHABILITACIÓN 204 TABLA 1. Clasificación de la parálisis cerebral (Cruz et al, 1990). Etiología — — — — Tipo motor Prenatal Connatal Postnatal Desconocida — — — — — — Topografía Motilidad primitiva Hipotónica Distónica-atetósica Atáxica Espástica Mixta TABLA 2. Relación de la Neuroimagen con la clínica. TD Normal (n=79) 4 RPM (n=35) 4 DCM (n=28) 2 PC (n=171) 20 (5%) (11%) (7%) (12%) TH 16 9 4 24 (20%) (26%) (14%) (14%) HI 13 4 4 74 Otras NI normal (16%) 6 (11%) 5 (14%) 6 (43%) 49 (8%) (14%) (21%) (28%) 45 18 12 39 (57%) (51%) (43%) (23%) (RPM: Retraso psicomotor, DCM: Disfunción cerebral mínima, PC: Parálisis cerebral, TD: Trastornos desarrollo, TH: Trastornos hemorrágicos, HI: Hipoxia-isquemia, NI: Neuroimagen.) Grado de afectación — Hemiplegia — Diplegia — Tetraplegia — Leve — Moderado — Severo mayoría de los niños procedían del Hospital MaternoInfantil de nuestra Ciudad Sanitaria, que es centro de referencia, por lo que, a pesar de ser diagnosticados de normalidad durante su desarrollo, todos son niños de riesgo (muy bajo peso para la edad gestacional, lesiones y/o signos de depresión neurológica neonatales, asfixia neonatal...). El 20% restante se repartía entre el RPM y la DCM (Fig. 1). La técnica de neuroimagen más frecuentemente utilizada fue la ecografía cerebral (n=198), fundamentalmente en el período neonatal. La TC (n=122) y la RM (n=109) se realizaron más tardíamente y en menos casos, siempre según el criterio del neuropediatra. En el 57% de los pacientes que presentaron una evolución favorable no hemos hallado alteraciones en la NI, al igual que en el RPM y la DCM, en los que la NI fue normal en el 51,4% y 42,9% respectivamente. En la PC, sin embargo, este porcentaje disminuyó al 22,7%, encontrando un 77,3% de lesiones neurorradiológicas patológicas, siendo las más frecuentes las sugestivas de hipoxia-isquemia (43%) (tabla 2). 55% Las diferentes correlaciones entre los hallazgos neurorradiológicos y la clínica (considerando dos grupos: PC y no PC), se muestran en la tabla 3. Como era de esperar, han resultado estadísticamente significativas las correlaciones entre PC y lesiones de hipoxia-isquemia y entre neuroimagen normal y ausencia de PC. DISCU SIÓN La exploración más frecuentemente realizada ha sido la ecografía cerebral en 198 pacientes, aunque la técnica más precisa para detectar alteraciones morfológicas es la RM (5), que tan sólo se ha practicado en 109 pacientes. Además, en la mayoría de los niños de riesgo a los que se les ha practicado ecografía cerebral durante el período neonatal y en los que ésta ha resultado patológica, no se ha realizado una técnica más resolutiva posteriormente, debido en la mayoría de los casos a una evolución clínica favorable. Por consiguiente, ecografías normales podrían resultar en RM patológicas y viceversa: ecografías patológicas podrían resultar en RM tardías normales (17). El 77,3% de los pacientes con PC presentan alteraciones neurorradiológicas, frecuencia que probablemente aumentaría si la técnica practicada fuera más resolutiva. Las lesiones neurorradiológicas son valoradas global y morfológicamente, sin especificar localización ni intensidad de la lesión, con lo cual se hace difícil contrastar los resultados con los existentes en la bibliografía revisada. Normal RPM DCM TABLA 3. Correlación clínico-radiológica entre pacientes PC y no PC. PC (n=171) PC 25% 9% 11% N=313 Fig. 1.—Distribución de la muestra según clínica (RPM: retraso psicomotor,DCM: disfunción cerebral mínima, PC: parálisiscerebral). Rehabilitación (Madr) 2001;35(4):202-206 Trastornos desarrollo Trastornos hemorrágicos Hipoxia-isquemia Otras lesiones Neuroimagen normal 20 24 74 49 39 (12%) (14%) (43%) (28%) (23%) no PC (n=141) 10 30 20 18 75 (7%) (21%) (14%) (13%) (53%) p P=0,1750 P=0,0880 P<0,0001 P<0,0001 P<0,0001 (PC: Parálisis cerebral.) 22 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 25/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. F. GIMENO, ET AL.—CORRELACIÓN CLÍNICO-RADIOLÓGICA EN LA PARÁLISIS CEREBRAL: IMPLICACIÓN EN MEDICINA DE REHABILITACIÓN Los trastornos del desarrollo aparecen en el 11,5% de los pacientes con PC de nuestra muestra, coincidiendo con estudios de diferentes autores (10, 11). Los hallazgos más frecuentes son las hipoplasias/agenesias del cuerpo calloso. En ningún caso los trastornos del desarrollo se atribuyeron a infección prenatal conocida. Las hemorragias más frecuentes son, sin duda, las intraventriculares y las de la matriz germinal, detectándose en la mitad de los pacientes (n=181). No se ha encontrado en nuestra muestra correlación con la PC; tampoco en otros estudios (18). El 30% de las hemorragias intraventriculares grados III-IV no tienen traducción clínica (6). Las lesiones sugestivas de hipoxia-isquemia son los hallazgos más frecuentes en nuestros pacientes con PC (43%) y la correlación es estadísticamente significativa. La más frecuente es la leucomalacia periventricular, sobre todo en pacientes con PC con antecedentes de prematuridad (19). La mayoría de pacientes con PC tienen lesiones relacionadas con hipoxia-isquemia en la RM (12). Los patrones morfológicos de dichas lesiones en la RM son muy heterogéneos, lo que hace muy difícil agruparlos para hacer estudios correlativos con la clínica (20). Hipoxia-isquemia no es sinónimo de asfixia neonatal. La mayoría de los pacientes con lesiones sugestivas de hipoxia-isquemia en la RM no tienen antecedentes de asfixia neonatal (11). De hecho, la asfixia tal y como se acepta en la actualidad, con unos criterios clínicos muy definidos (21), es poco frecuente [en 1998, en el Hospital Materno-Infantil de nuestra ciudad sanitaria, sólo el 9% de niños nacidos a término sufrieron asfixia neonatal (7)]. Sin embargo, en el prematuro la asfixia es más frecuente (22), aunque es mucho más común la hipoxia crónica o subaguda asociada a otros factores de riesgo (enfermedad de las membranas hialinas, broncodisplasia pulmonar, hipotensión, anemia, etc.) (1, 23, 24). El 90% de los pacientes con antecedentes de asfixia neonatal tienen alteraciones en la RM a los dos años (20). El grupo «Otras lesiones» se relaciona con la aparición de PC en el 28,5% de los casos. Los hallazgos más frecuentes son la dilatación del sistema ventricular, con frecuencia asociada a prematuridad [incluso sin hemorragia intraventricular (8)] y los tumores intervenidos de la fosa posterior, sobre todo astrocitomas, cuyos portadores han sobrevivido con secuelas neurológicas. La neuroimagen normal es lo más frecuente en pacientes de riesgo que han evolucionado favorablemente, siendo esta correlación estadísticamente significativa (13). No obstante, en el 43% de los casos la neuroimagen aparece alterada. Hay que insistir en que la población de niños que ha presentado un desarrollo «normal» son niños con antecedentes de riesgo, Rehabilitación (Madr) 2001;35(4):202-206 205 motivo por el cual son remitidos a nuestra Unidad para la vigilancia del desarrollo y neurológica. Como reflexión final, decir que, a pesar de existir una correlación estadísticamente significativa entre PC-NI patológica y entre PC-lesiones sugestivas de hipoxia-isquemia, hemos de ser prudentes a la hora de interpretar los hallazgos y no formular pronósticos precipitados basados en la NI, ya que el 43% de los pacientes que han evolucionado favorablemente tienen alguna alteración en la neuroimagen y el 22,7% de los pacientes PC tienen NI normal. Esto nos lleva a estrechar la vigilancia neurológica y el control del desarrollo en los niños con factores de riesgo, fundamentalmente durante el primer año de vida, puesto que la clínica será el factor que determine la evolución y el pronóstico del paciente y, por tanto, la necesidad o no de un tratamiento rehabilitador específico. BIBLIOGRAFÍA 1. Amiel-Tison C, Grenier A. La surveillance neurologique au cours de la première année de la vie. Paris: Masson; 1988. 2. Hagberg B, Hagberg G. Prenatal and perinatal risk factors in a survey of 681 swedish cases. En: Stanley F, Alberman E, eds. The epidemiology of the cerebral palsies. Filadelfia: JB Lippincott; 1984. p. 116-34. 3. Rutherford MA, Pennock JM, Dubowitz L. Cranial ultrasound and magnetic resonance imaging in hypoxicischaemic encephalopathy: a comparison with outcome. Dev Med Child Neurol 1994;36:813-25. 4. Lin JP, Goh W, Brown JK, Steers AJW. Heterogeneity of neurological syndromes in survivors of grade 3 and 4 periventricular haemorrhage. Child’s Nerv Syst 1993;9:20514. 5. Gray PH, Tudehope DI, Masel JP, Burns YR, Mohay HA, O’Callaghan MJ, et al. Perinatal Hypoxic-Ischaemic brain injury: prediction of autcome. Dev Med Child Neurol 1993;35:965-73. 6. Pellicer A, Cabañas F, García-Alix A, Pérez J, Quero J. Natural History of Ventricular Dilatation in Preterm Infans: Prognostic Significance. Pedriatr Neurol 1993;9:108-14. 7. Niemann G, Wakat JP, Krägeloh-Mann I, Grodd W, Michaelis R. Congenital hemiparesis and periventricular leukomalacia: pathogenetic aspects on magnetic resonance imaging. Dev Med Child Neurol 1994;36:943-50. 8. Sugimoto T, Woo M, Nishida N, Araki A, Hara T, Yasuhara A, et al. When do brain abnormalities in cerebral palsy occur? An MRI study. Dev Med Child Neurol 1995;37:285-92. 9. Krägeloh-Mann I, Petersen D, Hagberg G, Vollmer B, Hagberg B, Michaelis R. Bilateral spastic cerebral palsyMRI pathology and origin. Analysis from a representative series of 56 cases. Dev Med Child Neurol 1995; 37:379-97. 10. Okumura A, Hayakawa F, Kato T, Kuno K, Watanabe K. MRI findings in patients with spastic cerebral palsy. I: Correlation with gestational age al birth. Dev Med 23 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 25/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. 206 F. GIMENO, ET AL.—CORRELACIÓN CLÍNICO-RADIOLÓGICA EN LA PARÁLISIS CEREBRAL: IMPLICACIÓN EN MEDICINA DE REHABILITACIÓN Child Neurol 1997;39:363-68. 11. Okumura A, Kato T, Kuno K, Hayakawa F, Watanabe K. MRI findings in patients with espastic cerebral palsy. II: Correlation with type of cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 1997;39:369-72. 12. Hüpii PS, Barnes PD. Magnetic resonance techniques in the evaluation of the newborn brain. Clinics in Perinatology 1997;24:693-723. 13. Bryant GM, Davies KJ, Newcombe RG. The Denver Developmental Screening Test: achievement of test items in the first year of life by Denver and Cardiff infants. Dev Med Child Neurol 1974;16:475-84. 14. Gesell A, Amatruda C. Diagnóstico del desarrollo. Buenos Aires: Paidós; 1946. 15. Cruz R, Pascual T, Cabezuelo A. Clasificación de la parálisis cerebral. Madrid: Comunicación IRMA VI; 1990. 16. BMDP-Dixon WJ, ed. BMPD stadistical soffware. Vol 1 y 2. Berkeley: University of California Press; 1988. 17. Bouza H, Dubowitz LMS, Rutherford M, Cowan F, Pennock JM. Late magnetic resonance imaging and clinical findings in neonates with unilateral lesions on cranial ultrasound. Dev Med Child Neurol 1994;36:951-64. 18. Roth SC, Baudin J, McCormick DC, Edwards AD, Townsend J, Stewart AL, et al. Relation between ultrasound appearance of the brain of very preterm infants Rehabilitación (Madr) 2001;35(4):202-206 19. 20. 21. 22. 23. 24. and neurodevelopmental impairment at eight years. Dev Med Child Neurol 1993;35:755-68. Kuban KCK. White-matter disease of prematurity, periventricular leukomalacia, and ischemic lesions. Dev Med Child Neurol 1998;40:571-3. Barkovich AJ, Westmark K, Partridge C, Sola A, Ferreiro DM. Perinatal asphyxia: MR findings in the first 10 days. Am JNeuroradiol 1995;16:427-38. Bax M, Nelson KB. Birth asphyxia: a statement. Dev Med Child Neurol 1993;35:1015-24. Martin E, Barkovich AJ. Magnetic resonance imaging in perinatal asphyxia. Arch Dis Child 1995;72:F62-70. Latchaw RE, Truwit CE. Imaging of perinatal hypoxic-ischemic brain injury. Semin Pediatr Neurol 1995;2:72-89. Greisen G. Ischaemia of the preterm brain. Biol Neonate 1992;62:243-7. Correspondencia: F. Gimeno Unidad de Parálisis Cerebral yRehabilitación Infantil Servicio de Rehabilitación Hospital de Traumatología yRehabilitación Valle de Hebrón Pg. Vall d’Hebrón, 119-129 08035 Barcelona 24