xxv congreso latinoamericano de sociología (alas)

Anuncio

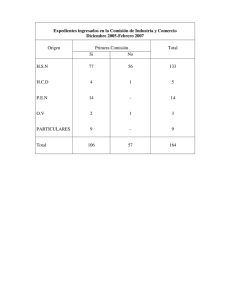

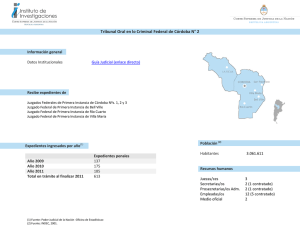

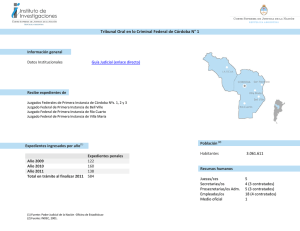

Como mirar con agudeza sin convertirse en voyeur: Observatorio de demandas, respuestas y prácticas judiciales en Tribunales de menores de la provincia de Buenos Aires1 Silvia Guemureman2* I - Introducción: Investigar la justicia La propuesta de construir un observatorio para conocer las demandas de intervención que llegan a los tribunales de menores y las respuestas institucionales operadas a través de las múltiples prácticas cotidianas de los agentes judiciales, arraiga en la convicción de que es poco lo que se conoce acerca de las motivaciones por las cuales se solicita intervención a los Juzgados de Menores, sobre todo si la demanda de intervención procede de la misma familia o los propios usuarios de la instancia judicial. Por cierto, las corrientes enroladas en lo que genéricamente se conoce como Critical Legal Studies o Popular legal culture, -dependiendo del contexto de origen- en los últimos años se han esforzado en dar a conocer los resultados de investigaciones en las cuales la representación de ley, la justicia y el despliegue de las agencias de control social es recuperado desde la perspectiva de los usuarios y de la gente común. i Claro que nuestro país no se conocen estudios que hayan incursionado en el ámbito de la justicia desde esta perspectiva, de allí que se nos abriera un campo nuevo de investigación. Algunas de las preguntas que han formulado los pioneros en el campo de los popular legal culture (Pitman Sharp, 1989, Friedman, Yngvesoon, 1989) nos resultaron disparadores, como por ejemplo, la prospectiva de estos tipos de análisis en el sentido de componer la mirada de la ley desde los diferentes actores, políticos, legisladores, policías, abogados, juristas, e integrantes de tribunales, bajo la suposición que existe una reinvención permanente de la ley producto de las variaciones que se introducen en los mismos temas (Maucaulay, 1989)ii. Otro punto interesante, lo marca Friedmaniii, quien sostiene que la cultura legal hace a la ley, y las fuerzas sociales, movimientos y cambios sociales –y también las estadísticas- conducen los cambios legales. En ese sentido, los estudios de la cultura popular legal y la sensibilidad legal (Geertz, 1983) devienen 1 El presente artículo, publicado en Niños, Menores e Infancia Nº4, Revista virtual del IDN-Ftad. de Derecho y Ciencias jurídicas de la UNLP- ISSN 1668-8570, condensa resultados del proyecto de investigación UBACYT S410/2003-04, “Observatorio de demandas y respuestas judiciales en los tribunales de la provincia de Buenos Aires”, cuyos resultados en extenso pueden consultarse en Guemureman, S. (comp.): Erase una vez... en un tribunal de menores. Observatorio de demandas...., Departamento de Publicaciones de la Universidad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, abril del 2005. 2 Investigadora Conicet/Instituto de Investigaciones Gino Germani. 1 imprescindibles para conocer las bases reales de sustento de la legalidad y los sistemas legales, y su generalización podría coadyuvar a trazar prospectivas idóneas para el diseño de reformas legislativas adecuadas a los contextos sociales y las necesidades específicas de los sujetos destinatarios. Los exponentes de estas corrientes sostienen que si bien necesitan estudios empíricos, estos no son fáciles ni económicos (Maucaulay, 1989). Evidentemente, esta dificultad también podría estar explicando la causa por la que a nivel local tampoco abunda el conocimiento del despliegue del accionar judicial en carácter de respuesta a las demandas planteadas. La pretensión de conocer aquello que “pide la gente” y poder dar cuenta de “los modos de hacer de la justicia” fueron los móviles que orientaron la formulación tanto del proyecto de investigación cuyos resultados son presentados en este artículo como del proyecto de investigación que fuera su antecedente iv. La ausencia de investigaciones que hubieran incursionado en ese terreno, añadió otro aliciente. En las conclusiones del proyecto que oficiara como antecedente, decíamos que “en un proceso de exclusión creciente y de quiebre y retirada de las instituciones intermedias todo hace prever un escenario donde la “Justicia” tendrá asignado un papel muy importante pero distinto al estipulado según las funciones y facultades que le asigna la división de poderes. Los “usuarios” de la justicia serán cada vez numerosos y plantearán demandas que poco tengan que ver con motivos específicos de intervención judicial .En este contexto, la expansión de la justicia, en sus funciones no específicas, deberá constituirse en un observatorio privilegiado de investigación que permita monitorear cambios sociales”. Estas conclusiones anticipaban la necesidad del diseño de un nuevo proyecto de investigación abocado a dimensionar las demandas en sí mismas, y sobre todo las respuestas institucionales brindadas. Allí surgió la propuesta de construir un Observatorio v que permitiera avanzar en el conocimiento y la comprensión tanto de aquello que la gente pide a la Justicia corporizada por los tribunales de menores en la provincia del Buenos Aires, como de aquello que le es dado en carácter de respuesta, bifurcado en prácticas múltiples. También interesaba conocer si las demandas de origen era solucionada o no por efecto de la intervención institucional. Asimismo, se pretendió conocer las prácticas de los agentes judiciales y la incidencia de sus representaciones sobre las situaciones concretas de abordajes, y la re-interpretación de la ley en el marco de las urgencias cotidianas. La exposición que sucede, estará centrada en los principales resultados de la investigación realizada. II- Principales Resultados La presentación de los resultados de esta investigación se ha organizado en tres partes. En la primera, se situará a la investigación en el contexto espacio-temporal y legal de su realización, esto es en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, durante los años 2003 y 2004. Asimismo, se dedicará un apartado al marco regulatorio de la infancia en la jurisdicción objeto de estudio con el añadido de ahondar sobre algunas particularidades. Finalmente, se contextualizará la administración de justicia en sí misma, esto es, se facilitará la información mínima 2 desde una perspectiva cuantitativa para orientar al lector sobre cuantos son las personas menores de edad que llegan los tribunales de la provincia de Buenos Aires, así como la entidad de sus ingresos. En la segunda parte, se detallará la metodología empleada para los relevamientos que constituyen el sustrato de la investigación. Se dejará de lado en este apartado todos los obstáculos que configuraron dificultades ad-hoc. vi En la tercera parte se presentan los resultados de los relevamientos de la investigación: primero las demandas de intervención judicial a la luz del contexto social y luego las respuestas judiciales sistematizadas de acuerdo a las temáticas específicas. II.1 Contexto: sociodemográfico, legal, judicial vii IV.1.a. Contexto sociodemográfico: La investigación se llevó a cabo en la provincia de Buenos Aires, jurisdicción que concentra el 38,13% de la población total del país. Según el Censo del año 2001, vivían en el territorio bonaerense 13.827.203 personas, de las cuales 8.684.437 vivían en los 24 partidos que componen el conurbano bonaerense. La distribución es bastante heterogénea, tal puede observarse en el grafico que se presenta a continuación Gráfico 1. Población censada en el año 2001 en los partidos del Gran Buenos Aries Ezeiza San Fernando Ituzaingó Hurlingham José C. Paz Esteban Echeverría San Miguel Vicente López Berazategui Malvinas Argentinas San Isidro Tigre Morón Avellaneda Tres de Febrero Florencio Varela Moreno General San Martín Lanús Merlo Almirante Brown Quilmes Lomas de Zamora La Matanza 0 00 0. 30 0 1. 00 0. 20 0 1. 00 0. 10 0 1. 00 0. 00 1. 0 00 0. 90 0 00 0. 80 0 00 0. 70 0 00 0. 60 0 00 0. 50 0 00 0. 40 0 00 0. 30 0 00 0. 20 0 00 0. 10 0 Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población, INDEC, 2001 Estos 24 partidos, en adelante Gran Buenos Aires (GBA) reúnen al 22,91% de la población menor de 20 años del paísviii. A su vez, hacia el interior del GBA, la 3 población joven supone más de la tercera parte de la distribución poblacional, más precisamente, el 35,4 %.ix II.1.b. Contexto judicial Los 24 partidos que componen el conurbano bonaerense se hallan subsumidos en 7 Departamentos Judiciales, a saber La Plata, San Isidro (abarca los partidos de San Isidro, Vicente López, Tigre y San Fernando), San Martín (abarca los partidos de San Martín, San Miguel, José C. Paz, Malvinas Argentinas y Tres de Febrero), Morón (abarca los partidos de Hurlingham, Ituzaingó, Merlo y Morón), Lomas de Zamora (abarca los partidos de Alte. Brown, Lomas de Zamora, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza y Lanus), Quilmes (abarca los partidos de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela)x y La Matanzaxi. Estos partidos sumados concentraron el 69.44% de las causas abiertas en los tribunales de menores de la provincia de Buenos Aires durante el año 2002. Las causas asistenciales representaron el 74,36% del total de causas asistenciales abiertas, y las causas penales el 60%. Esta es la distribución: Cuadro Nº1 DPTO JUDICIAL Causas Asist. 2002 5203 6097 5079 5551 de 9318 La Plata San Isidro San Martín Morón Lomas Zamora Quilmes Matanza Total de CAUSAS ABIERTAS EN EL CONURBANO BONAERENSE Total CAUSAS Provincia Bs. As. % causas conurbano 4266 4344 39858 Causa Penal 2002 2651 2861 2812 2080 3140 Total 1151 2036 16731 5417 6380 56589 53597 27886 100.0 100.0 74.36% 60.0 % 7854 8958 7981 7631 12458 81483 69.44% Fuente: Elaboración propia en base a datos del Dpto. de Estadísticas de la Procuración de la Suprema Corte de Justicia. 4 Ahora bien, los motivos que dan origen a la apertura de una causa asistencial Son fundamentalmente las conductas incluidas en el articulo 10º del Decreto ley 10.067/83, sobre todo en su inciso b).xii. También se abren causas de tipo asistencial cuando se halla vulnerado algún derecho, o la persona menor de edad ha sido víctima de un delito. Para el año 2002 esta fue la distribuciónxiii: Cuadro Nº2 Materia Asistencial a) Orfandad, Salud,seguridad, moralidad b) Menores víctimas delitos Abuso deshon Atentado lib. Ind. Corrupción Estupro Homicidio Homicidio culp Lesiones Lesiones culp Violación Otros delitos Contravenciones Total a + b Civiles (C)xiv Total a+b+c Causas Inic. Men. incl. 36.128 50.440 Subt. B) 16.995 1789 60 24 12 211 163 5961 2258 596 5734 187 53123 474 53597 Subtotal b) 20.710 2077 64 42 12 234 170 7148 2708 722 7235 298 71150 No hay datos Fuente: Dpto. de Estadísticas de la Procuración General del Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Como puede observarse, las causas de tipo a) en las cuales se hallan las causas abiertas en virtud del art. 10 inc. b del DL 10.067 representan el 67,40% de las causas asistenciales que se abrieron en la provincia de Buenos Aires durante el año 2002. Estas causas incluyeron al 70% de las personas menores de edad encausadas por motivos de índole asistencial. Esta disparidad refleja lo que constituye una constante en el funcionamiento de los tribunales de menores y es que la razón de inclusión de niños por causa siempre es superior a 1. Para el total de las causas asistenciales, la razón fue de 1,32 chicos por causa. Las causas de tipo b) –menores víctimas de delitos- representaron el 37,7% de las causas asistenciales incluyendo el 29,10% de los chicos. El resto de las causas, en un porcentaje muy residual (0,88%) fueron causas civiles (adopción, venias supletorias, patria potestad entre otras). Hacia el interior de las categorías, se observa que son las lesiones y las lesiones culposas las categorías más significativasxv, y con una entidad importante, 5 aparecen los abusos deshonestos y/o sexuales, a los cuales si les sumamos las violacionesxvi, representan un 14 % de las causas iniciadas dentro del rubro de “menores víctimas de delitos” y el 13,5% de los menores incluidos. En materia penal, esta fue la desagregación para el año 2002: Cuadro Nº 3 Materia Penal Aborto Accidente Asociación Ilicita Daños Habeas Corpus Homicidio Homicidio Culp. Hurto Lesiones Lesiones culp. Robo Suicidio Violación Violación de dom Otros Faltascontravenc Total Causas Inic. 47 10 9 Men. incl. 48 11 11 1021 20 411 21 3845 2987 305 10326 92 147 181 1610 57 523 23 5125 4176 358 14225 92 216 228 7679 785 9934 940 27.886 37.577 Fuente: Dpto. de Estadísticas de la Procuración General del Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Los delitos contra la propiedad son los que concentra la mayor proporción de las causas abiertas por motivos penales: así primero los robos (37 % y 37,85 de los menores incluidos) de las causas, seguidos por los hurtos 13,78% de las causas y 37,63% de los menores incluidos) Entre ambos representan el 50% de las materias penales tramitadas en los tribunales de menores . Otras materias significativas son las lesiones (10,71%). Daños y homicidios son las materias que siguen, aunque en términos porcentuales son poco significativas. La razón de inclusión de personas menores de edad por causa penal es similar a la de causas asistenciales, ronda el 1,35. 6 II.1.c. Contexto social A fines del 2001, en la Argentina se produjo una crisis de dimensiones tremendamente preocupantes. Uno de los efectos de esta crisis fue el aumento de la pobreza estructural medida a través de los ingresos xvii. La medición de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) correspondiente al año 2003 nos permite observar la resultante de la crisis que se inicia desde fines del 2001. En mayo del 2003, la mitad de los hogares del conurbano son pobres y el 61% de la población que reside en ellos. Si se toma en cuenta que el número de niños y adolescentes es mayor en los hogares con menores recursos, es factible suponer que más del 75% de los menores de 20 años que residen en hogares del conurbano se encuentran bajo la línea de pobreza y que aproximadamente la mitad de ellos son indigentes. Esta es la franja poblacional que nutre a la administración de justicia y alimenta el engranaje de los tribunales de menores. II.1.d. Contexto legislativo: La provincia de Buenos Aires ha tenido en los últimos años avatares legislativos dignos de mencionar. En diciembre del 2000 se sancionó la ley 12.607, “Ley de Protección Integral para Niños y Jóvenes” que venía a derogar la el Decreto ley 10.067/83 de Patronato de menores. A tan solo dos meses de haber entrado en vigencia la nueva ley, fue interpuesto un recurso que aduciendo su inconstitucionalidad, solicitaba su suspensión. Este recurso, que fue presentado por el entonces Procurador de la Suprema Corte Provincial, prosperó y dio lugar a una Acordada del superior tribunal que realizando la sumatoria de las disidencias (votos por la suspensión parcial y votos por la suspensión total) dictaminó la suspensión de la ley por 180 días. En ese lapso –y en que el que se extendió de hecho- se produjo un intenso movimiento de carácter legislativo y judicial, tendiente a configurar alianzas entre actores y sectores vinculados al sector históricamente hegemónico en el campo de la minoridad. Mientras en el ámbito parlamentario se presentó un proyecto nuevo tendiente a sustituir al proyecto suspendidoxviii, en el ámbito judicial se preparaba una nueva acordada que permitía levantar la inconstitucionalidad de la ley, lo que en términos lógicos hubiera supuesto su automática re-entrada en vigencia. Si bien la Acordada se pronunció y dio lugar a un fallo histórico xix, en forma inusitada y por efecto de la iniciativa de algunos legisladores fue decretada nuevamente la suspensión por otros 180 días. Entre tanto, la derogada 10.067 había vuelto a cobrar vigencia y esplendor en virtud de texto ordenado 12666 luego de un breve periodo de acefalía y confusión normativa. Sin embargo, las aguas no estaban quietas: los episodios que periódicamente involucran a adolescentes y jóvenes en la provincia de Buenos Aires y que asumen estado público, obligaban a la necesidad de un pronunciamiento claro en materia de reglamentación tanto en la esfera de la asistencia como en la esfera de la regulación de conductas infractoras a la ley, si bien en este último aspecto, supeditado el debate a aquel de carácter más amplio que se estaba dando a nivel nacional. Como resultado de todos estos movimientos y con el detonante de un incendio de la comisaría del menor de Quilmes en octubre del 2004xx, se acelera el proceso de sanción de una ley que consensúa uno de los proyectos que estaba en danza bajado directamente por el poder 7 ejecutivo provincial. Así a fines de diciembre del 2004 se sanciona la Ley 13298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los niños, que recupera el espíritu de la frustrada ley 12.607. Si bien la sanción es harto reciente, como en las peores pesadillas, ya fue presentado una medida cautelar urgente solicitando su suspensión por parte de la Procuradora de turno, y la Suprema Corte, se expidió convocando a una audiencia pública entre las partes, para el 6 de abril próximo pasado, que fue suspendida por 45 días, a instancias de las propias partes que iniciaron gestiones para acercar posiciones. El futuro de la ley, es incierto, y a los efectos de la administración de justicia, sigue rigiendo el DL10.067xxi. II.2 Sobre el cómo: la metodología convertida solo en uno de los desafíos de la imaginación sociológica. La metodología empleada en el proyecto de investigación fue variando en los distintos momentos: en una primera etapa, cuando el objetivo estaba centrado en conocer las demandas espontáneas de la gente que llegaba al juzgado, se volvió a emplear la misma planilla de relevamiento que se utilizó en el año 2000 xxii con la expectativa de comparar las respuestas y el contexto de ambas investigaciones. En un segundo momento, para el abordaje de los objetivos centrales de esta investigación, vinculados a la elucidación de la respuesta institucional dada por el juzgado de menores a las demandas de intervención, la discusión metodológica se centró en definir la vía más adecuada para la provisión del corpus que permitiría abordar esta dimensión específica. Se decidió realizar el análisis de expedientes judiciales, es decir, elegir como unidad de análisis los productos concretos y tangibles en que se plasman las prácticas judiciales reales y concretas. En el juzgado escogido para la realización de la investigación anualmente se abren un total de 5400 expedientes aproximadamente xxiii, lo que implica que cada juez incorpora a su trabajo 1800 expedientes por año xxiv. A los efectos de la investigación, hubo que definir criterios para seleccionar una muestra aprensible, lo que fue logrado aplicando criterios combinados xxv. Entre los motivos asistenciales, solo se seleccionaron aquellos caratulados como “protección de persona”, “averiguación de situación” y “víctimas de abuso sexual” xxvi . Con la elección de estos tres tipos de causa, y utilizando criterios de muestreo combinados, se confeccionó la matriz con los expedientes que debían relevarse. Entre los criterios utilizados, figuró la pretensión de utilizar el método comparativo para el análisis de los expedientes, y en tal sentido, se buscaron atributos que habilitaran a la búsqueda de regularidades y diferencias, ya que la metodología empleada para el análisis prevee la “maximización de diferencias” entre subgrupos muy diferentesxxvii. Uno de esos criterios fue la persona que llevaba la causa (el oficial interviniente). Se decidió seleccionar tres expedientes por materia asistencial, por turno y por oficial, y replicar el procedimiento en ambas secretarías xxviii . Esta combinatoria, siendo 6 los oficiales, 3 los turnos y tres las materias, arrojaba un total de 162 expedientesxxix. 8 II.3 Principales resultados : acerca de las respuestas judiciales en los casos de protección de persona, víctimas de abuso y averiguación de situación, según los expedientes analizados A los efectos de conocer que pasa realmente dentro de los tribunales de menores, el camino emprendido por nosotros fue el siguiente. En vez de partir de la prescripción, del deber ser, de la asepsia de las categorías que preconfiguran un estado de situaciones y de cosas, y de allí bajar a los expedientes, optamos por realizar el recorrido inverso: procedimos a la lectura exhaustiva de los expedientes, hicimos emerger a los motivos explicitados como origen de su apertura, y luego ensayamos, desde la realidad, y no desde la teoría, una conceptualización a cerca de qué incluir en cada categoría. Si hubiéramos tomado el camino lógico, hubiéramos descripto los motivos susceptibles de cobijarse en las categorías de “protección de persona” y de “averiguación de situación” y hubiéramos esperado que los expedientes se comportaran en forma acorde. De acuerdo a la prescripción, podría creerse entonces que la protección de persona se aplicaría cuando de lo que se trata es de proteger derechos de personas menores de edad que se encuentren vulnerados o en riesgo de vulneración. Esto circunscribiría el campo a situaciones más bien inequívocas, como situaciones de maltrato, negligencia o violencia sufrida por personas menores de edad. También algunas situaciones de “extravío” de niños de edades muy tempranas. Sin embargo, como veremos, bajo la carátula de protección de persona se cobijan una amplia gama de situaciones que exceden lo que podría entenderse por “protección”. Del otro lado, bajo la carátula de “averiguación de situación” que pese a haber sido “lavada” –ya que deviene de la “investigación de situación”, no ha perdido su resabio policial, se deberían incluir situaciones confusas, en donde se busca esclarecer una situación determinada: sea un delito o supuesto delito, una contravención , o una fuga del hogar. Sin embargo, una lectura a los motivos que dieron origen a la apertura de un expediente caratulado como averiguación de situación, nos va mostrar otras facetas. El criterio utilizado nos permitió ver que es lo que los operadores-agentes judiciales entienden y engloban dentro de cada categoría. Así dentro de los expedientes protección de persona analizados xxx, hubo una gran cantidad de casos denunciados por ausentismo del hogar. En estos casos, una lectura del expediente añadió una particularidad: hubo casos en los que no se sabía donde estaba el/la niño/a o joven, pero hubo casos en los que sí se sabía, pese a lo cual, el/la progenitor/a hicieron la denuncia. En segundo lugar, encontramos, casos que aludieron a una agresión física o verbal al menor. También se cobijaron bajo esta figura, variadas situaciones, a saber: solicitud de tenencia del menor por agresión, solicitud de guarda, sospecha de abuso sexual, riesgo de salud del menor, indocumentados, intentos o amenazas de suicidio, accidente con arma de fuego, golpes y amenazas (de personas ajenas al grupo familiar -personal policial o vecinos), menores llevados por uno de los progenitores sin consentimiento del otro, madre adicta que manifiesta que desea internarse y quiere dejar a sus hijos, menores perdidos sin familiaxxxi. Hubo también inicio de causas a raíz de menores que fueron llevados a la comisaría por personal policial “para su resguardo” xxxii, 9 causas abiertas a expensas de mayores que denuncian la mala conducta de los menores y la falta de control que tienen sobre ellos, casos en los que legítimamente nos cupo preguntarnos si había o no una vulneración de derechos o si correspondería otro modo de caratulación como “averiguación de situación” o directamente, preguntarse si correspondería abrirles una causa a estos niños. En el caso de los expedientes por averiguación de situación xxxiii, también observamos una gran heterogeneidad de situaciones englobadas bajo esta carátula. Nos encontramos con situaciones de “abandono”, “riesgo”, “fugas”, situaciones de “maltrato” o violencia contra alguno de los hijos; situaciones que denotan conflictos familiares y que desembocan en un pedido de tenencia por parte de alguno de los padres; situaciones que hablan de violencia en el ámbito escolar y también casos vinculados a pequeños delitos y hasta un caso de “abuso sexual”. Pero esto no termina ahí, hay denuncias que son imposibles de encuadrar ante las situaciones descritas, por ejemplo, denuncias por venta ambulante, solicitud de alta médica o “cobro de peaje”, sólo por enumerar algunas de los hechos que implicaron la apertura de causas de “averiguación de situación”. Según y conforme a lo observado la elección de una u otra carátula quedó a criterio de los secretarios y prosecretarios del juzgado, habilitando esta circunstancia un margen muy amplio de discrecionalidad en donde el peso de las valoraciones personales impide establecer un criterio general. En consecuencia, es factible que similares situaciones aparezcan caratuladas indistintamente como "protección de persona" o "averiguación de situación", no habiendo otra racionalidad para explicar esta ocurrencia que la que se desprende de los criterios particulares de cada funcionario encargado de rotular. En el caso de las Víctimas de Abuso Sexual xxxiv, sin adentrarnos en una discusión doctrinaria al respecto de las implicancias de la categoría xxxv, encontramos matices dentro de la caratulación. Así, encontramos causas caratuladas como: Víctimas de Abuso Sexual: 43,33% donde encontramos casos típicos de abuso, casos en que la víctima se vio obligada a practicar una fellatio, y casos concretos de violación. Víctimas. de Abuso Deshonesto: de la totalidad de la muestra relevada, sólo un expediente lleva este rótulo (3,3%) Víctimas. Art. 119 primer párr. del C.P.: 26,66 %. Aquí como en primer caso, aparecieron situaciones en las cuales se habían producido violaciones o tentativas de violación. Víctimas. Art. 119 tercer párr. del C.P.: 23,33 % . En este caso, se trata de situaciones donde la violación se consumó. Conviene hacer una aclaración sumamente importante para comprender la tramitación de expedientes de víctimas de abuso sexual. Al Tribunal de menores llegan dos tipos de situaciones bien distintos que involucran a personas menores de edad: a.-las denuncias de los llamados abusos callejeros;. y b.-las denuncias de abusos intrafamiliares. En el primero de los casos, las víctimas suelen ser adolescentes mujeres de entre 15 y 17 años de edad que son atacadas por un sujeto desconocido a las salida de las escuelas o de los bailes. La circunstancia del delito es puntual, esto explica que la denuncia asuma otras características: usualmente los progenitores de la víctima la acompañan a hacer la denuncia a la Comisaría del barrio, o a la 10 comisaría de la mujer y familia correspondiente a la jurisdicción, en donde se hacen las primeras pericias y se giran las actuaciones al juzgado que procede a abrir el expediente y realizar la primer citación en donde se realizan los peritajes de rigor. Ocurre que muchas veces estas causas quedan sin seguimiento ya que las víctimas no concurren a las situaciones posteriores, escépticas de la eficacia de la justicia para hallar al culpable, y convencidas que mejor no remover recuerdos dolorosos. En el caso de los abusos intrafamiliares el espectro de edades es mucho más amplio. Se trata de niñas de entre 5 y 17 años de edad. En el 50% de los casos que las niñas de entre 11 y 17 años de edad han denunciado abusos de parte de algún familiar cercano o que tiene a cargo su cuidado (tíos, abuelos, cuñados, padres, padrastros), manifiestan que se trata de situaciones que se vienen sucediendo desde hace varios años. En estos casos, la denuncia llega acompañada por algún familiar no directamente implicado en la situación de abuso, y otras veces es la escuela o el hospital quienes ofician de denunciantes. En estos casos, las intervenciones son de carácter urgente, ya que la permanencia de la víctima en el lugar donde usualmente se perpetran los abusos configura una clara situación de riesgo. Esto explica el elevado índice de institucionalización que se observa en la resolución de estos casos, que ocurre cuando no se ubica una alternativa familiar válida para resguardar la integridad de la persona menor de edad. En el cuadro que sigue, puede observarse las particularidades que presentaron cada uno de los expedientes analizados: Cuadro Nº4 Protección persona Expedientes relevados Menores incluidos Distribución de edades Sexo Acreditación Identidad de Averiguación situación de Victimas de abuso sexual infantil Víctimas de ASI 30 52 38 64 13 a 16 años: 32,8% 0-6: años: 29,7% 7 a 12: años 23,4% 17-21: 12,5% ns: 1,6 64 13 y 16 años: 60,95% 17 a 21años: 10,94% 7 a 12 años: 10,94% 0-6 años: 17,17% 31 En víctimas de ASI intrafamiliar, edades más tempranas desde 4 años a 11 años en su mayoría. En víctimas de ASI callejero, desde 14 años Mujeres:97,77 Varones: 2,33 Mujeres:57,8% Mujeres: 23,5 Varones:40,6 Varones: 76,57% Sin id: 1,6 % de La mayoría, con La mayoría, con La mayoría, partida de partida de partida con de 11 Lugar denuncia Denunciante 1er citación Resoluciones Informes técnicos nacimiento o DNI Comisarías: 51,9% (incluye comisarías de la mujer y familia) Tribunal de menores: 28,8% Hospital:7,7% UFI o FGD: 5,7% Escrito en juzgado: 5,7% Progenitora: 41.2% progenitor 11.8% hospital 7,8% guardadores de hecho 7,8% Escuela, hospital, niños y jóvenes acompañados de familiares 17,3% no responde nacimiento o DNI Comisarías nacimiento o DNI Comisarías comunes (50%) Comisarías de mujer o de familia (40%) 10% escuelas hospitales La mayoría responde no 1) Conservar su situación actual 49,9% 2) Alternativas familiares 15,3% 2) Reintegro con progenitores en caso de “fugas” 9,6% 3) Internados: 5,7 % Hay pocos informes técnicos, sobre todos socioambientales. Si constan los informes que se hacen in situ en el juzgado (médico, psicológico) 1) Casi no observaron cambios situación aquellos casos concurren a situación se Prevención policial Vecinos Progenitores Familiares de en en la 2) Internados:1 Muy pocos informes, incluso por la no concurrencia a la primer citación, muchas veces ni siquiera hay informe médico ni psicológico y la la y Si el ASI fue callejero, los progenitores Si el ASI fue intrafamiliar, son los familiares directos no implicados Escuela y hospital Alto acatamiento a la citación (vinculado a la urgencia) En callejero, menos eco 1) Conservar su situación actual 40% (con sus progenitores) 2) Solicitar alternativa familiar (40%) 3) Internación:20% Sí, se hacen todos Es más, a veces hay informes duplicados (policial y judicial) 12 Oficiales a cargo Incide Incide menos Fin de los Solo 7,7% el resto, Siguen abiertos, al expedientes? sigue abierto no haber respondido, no se dio lugar a todos los informes y requisitos Incide Los correspondientes a los abusos callejeros, se cierran luego de un tiempo si se cumplimentaron todos los requisitos. En los abusos intrafamiliares, los exptes. Permanecen abiertos más tiempo Elaboración propia en base al análisis de la muestra de expedientes relevados Nota: UFI - Unidad Fiscal de Instrucción FGD: Fiscalía General Departamental Tal como puede verse, tanto en los casos de protección de persona como en los de averiguación de situación, hay más de una persona incluida en la causa. En el primer caso, usualmente se trata de hermanos, cuya situación los unifica en la necesidad de protección; en el segundo caso, usualmente los expedientes que incluyen a muchas personas, son producto de acciones típicas de prevención policial o en el marco del esclarecimiento de alguna situación confusa en que se “levantan” a todas las personas próximas al hecho o al lugar. Respecto a las edades, es interesante ver que en las carátulas de protección de persona son mayormente aplicadas en casos de personas de edades más chicas, en tanto, la carátula de averiguación de situación es preferida cuando se trata de adolescentes (60,95% de 13 a 16 años, y 10,95% para el segmento de 17 a 21 años). Los intervalos comprendidos entre los 0 y los 12 años se llevan el 27% de los expedientes abiertos, mientras en el caso de la protección de persona, los segmentos hasta 12 años concentran el 53% de las aperturas. Respecto al sexo, habría un sesgo de género en la aplicación de una u otra carátula: las mujeres son preferentemente protegidas (son el 57,8 del total de incluidos en los expedientes de protección de persona), en tanto los varones, son típicamente “investigados”, como si fueran sospechosos “a priori”. No de otro modo puede explicarse la clara prevalencia masculina entre los incluidos en los expedientes de averiguación de situación (76,57%). Evidentemente, la percepción cultural de la mujer como sujeto más vulnerable, incide a la hora de caratular como “protección”, situaciones que también podrían ser de “averiguación”, tal es el caso de las “fugas de hogar”. Para el caso de las víctimas de ASI, la prevalencia femenina es casi absoluta, y respecto a las edades, hemos visto que difieren según los abusos sean intrafamiliares o callejeros. En el caso de los abusos intrafamiliares, el carácter de la víctima es indubitable, En el caso de los abusos 13 callejeros, hay una impronta de sospecha sobre la víctima, vinculada a los supuestos que rigen en el imaginario social acerca de la violación de las mujeres. De allí que primeras actuaciones de toma de declaración y registro de los hechos, se convierte en verdaderos interrogatorios a la joven víctima en los cuales de la indaga sobre sus prácticas sexuales, si habían o no tenido relaciones sexuales previamente, etc. Respecto al lugar de la denuncia, puede observarse que en los tres casos la mayoría de las veces es la Comisaría el lugar elegido para radicar la denuncia. Esto obedece a la representación social que estos sectores sociales tienen de la comisaría: está cerca del domicilio, y atiende las 24 hs. Es una institución que está cercana a la representación de estos sectores, más allá de que detenten con la institución policial una relación absolutamente ambivalente, de protecciónvulneración sistemática, y de represión y cuidado. En el caso de los expedientes de protección de persona, hay un significativo 28,8% que se inicia directamente en el Tribunal de menores, en demandas espontáneas de intervención, y la mayoría de las veces es iniciada por los progenitores (sumados representan el 53%) . Hay expedientes que se han iniciado en las Fiscalías (UFI) zonales o departamentales (FGD). Como vimos, también hay casos en que los denunciantes son las escuelas y hospitales, estos últimos vinculados a embarazos adolescentes. Otras veces, los denunciantes son otros familiares o guardadores de hecho. En el caso de los expedientes de averiguación de situación, siempre la sede es la comisaría, sea por denuncia de familiares (fuga de hogar) o vecinos (cobro de peaje), o situaciones donde es la propia policía la que interviene y detiene a las personas a cuya “averiguación” procede. En el caso de las víctimas de abuso, el 90 % de las causas de inicia por denuncia en la sede policial, adquiriendo aquí sí mas relevancia las Comisarías de la mujer y de la familia. En estos casos, como ya se explicó, según quien sea el perpetrador o supuesto perpetrador, es la persona que acompañará a la víctima denunciante. Un dato ilustrativo que hace más al contexto que al análisis de expedientes, es que en la mayoría de los casos la identidad de las personas incluidas en las causas fue acreditada, sea mediante Documento Nacional de Identidad (DNI), sea mediante Partida de nacimiento.xxxvi Si proseguimos con la lectura del cuadro, podemos observar que de acuerdo al tipo de causa, la respuesta a la convocatoria judicial es diferente: en el caso de las victimas de abuso sexual, e íntimamente relacionado con la celeridad que tienen estos casos, la primer citación prácticamente tiene asistencia perfecta. Esto permite que consecuentemente, se realicen las pericias de rigor. Para el caso de las víctimas de abuso, a la revisión médica se le suma una revisión ginecológica, y la pericia psicológica se realiza casi siempre en el mismo día de la citación, a fin de evitar que la víctima de una situación de ultraje tenga que volver a pasar por la misma situación una y otra vez. En aras de evitar la revictimización, se trabaja con mucha celeridad. En los casos de “protección de persona”, la asistencia a la primera citación, solo tiene una deserción del 17,3%. En cambio, en los casos de los expedientes de “averiguación de situación”, la falta de concurrencia es altamente significativa: solo se logró contactar a la mitad de los chicos incluidos en la muestra. Al no habérselos contactado, también los requisitos procesales mínimos en cuanto a realización de informes técnicos y pericias queda inconcluso. 14 Dicen Hüber-Grinberg (2004)xxxvii buscando explicar esta falta de concurrencia: “En primer lugar pareciera ser que en el momento de la denuncia la problemática está en su punto más álgido, pero transcurrido un tiempo, las cosas se calman y a la hora de ir a dar cuentas al juzgado el problema parece haberse disuelto. Por otra parte, es preciso señalar el carácter no coactivo de la citación en el marco de este tipo de causas, bien diferentes de aquellas penales en donde las consecuencias son más tangibles. Esta situación le confiere al "citado" cierta margen de reinterpretación de la cuestión; con lo cual, si la situación no es "vivida" con tanta gravedad, probablemente no se responda a la citación del juzgado y el juzgado no vuelva a citarxxxviii.” La cantidad de trabajo atrasado, y el desborde la institución judicial, hace que las citaciones no se vuelvan a producir en forma inmediata, e incluso por muchos meses. De este modo, las causas van quedando a un lado, sin trámite alguno, aunque no se pueda proceder formalmente a su archivo por carecer del cumplimiento de los requisitos procesales. En la muestra encontramos muy pocos expedientes cerrados. Respecto a la Resolución de los expedientes, hemos constatado que en la mayoría de los casos no se produce innovación con respecto la situación anterior, detentada por los niños antes de la intervención del juzgado. Esta situación usualmente era la convivencia con sus progenitores. Tanto en los casos de protección de persona como en los de víctimas de abuso sexual, este es el desenlace mas frecuente, seguido de la búsqueda de una alternativa familiar. En los casos de averiguación de situación, la escasa asistencia dictó la opción fáctica de “no innovar” y por ende, la mayor cantidad de las veces los jóvenes han permanecido en su situación anterior. En muy pocos casos se dictaminó la internación, y eran casos muy graves en donde se encontró ninguna alternativa familiar que estuviera en condiciones de hacerse cargo de la persona menor de edad. Excede el marco de este artículo detenernos en un aspecto que sí fue profundizado por nosotros al momento de la realización de la investigación, y es la incidencia del oficial interviniente en el curso o trámite de la causa. Efectivamente, consecuente con nuestra línea de investigación de analizar las prácticas judiciales concretas, el aspecto relacional del vínculo entre los usuarios de la justicia y los operadores de la misma, nos parecía fundamental para conocer cuánto de las representaciones de los agentes judiciales se trasvasó a la intervención realizada, y en que medida las resoluciones adoptadas fueron producto de este trasvasamiento de valores y concepciones del mundo, del bien, de la moral y de la justicia. Por lo pronto, nos cabe anticipar algunas de las emergencias de la investigación. Así estamos en condiciones de afirmar que la presencia de los propios valores del agente-operador se pusieron de manifiesto más nítidamente en los casos de “protección de persona” y en los “casos de víctimas de abuso sexual”- Los estereotipos de género influyeron notablemente en la caratulación. Así hemos visto que casos similares pudieron ser aleatoriamente caratulados como de “protección” o de “averiguación”, según prevaleciera la mirada de la compasión o 15 la mirada de la sospecha, la mirada de la necesidad, o la mirada de la peligrosidad, íntimamente vinculadas a sesgos de género. Respecto a las víctimas de abuso sexual, la interferencia del agente-operador está vinculada a sus propias creencias sobre el tema de la sexualidad. En este caso, los operadores varones se han comportado en forma distinta de las operadoras mujeres, y ambos procedieron en forma disímil según la edad de las víctimas. Según la real posibilidad de cada uno de tratar con la temática de la sexualidad, se respetó o no la literalidad en el relato de la víctima. Hubo quienes fueron más inquisitivos y quienes esperaron que la situación traumática emergiera de un cúmulo de relatos entre los que figuraban aquellos de la vida cotidiana, la escuela, el barrio, la familia, como preámbulo y antesala de la situación. También habrá un trasvasamiento de la valores desde el agente-operador hacia los usuarios de acuerdo al modo en que el primero resuelva el vínculo en aras de acortar la distancia social, innegable que hay entre ellos. Definimos distancia social en términos de Bourdieu como un sistema de diferencias que está definido por la distinta situación de los agentes dentro del campo, sus trayectorias, sus habitusxxxix, y sus respectivos capitales específicos (sociales, simbólicos, culturales, etc.). Estos modos de resolver esa distancia, incidirá en el modo de trato brindado, y éste, a su vez, influirá en lo que la gente cuenta, y en el modo en que lo cuenta: si se sienten sojuzgados, habrá mas reticencia al relato de las situaciones, si perciben confianza, se explayarán con más libertad**. 16 i Al respecto, Stewart Maucaulay: “Popular legal Culture: An Introduction”, en The Yale Law Journal, Vol. 98, Number 8, june, 1989; Barbara Yngesson: “Making Law at the doorway: the clerk, the clerk, the court and the construction of the community in a New England town”, in Law and Society Review, Volumen 22 Number 3; el clásico de Patricia Ewick & Susan Silbey, The common place of the law. Stories of everyday life, University o Chicago Press, 1992 y el más reciente, Valverde Mariana: Law’s dream of a common knowledge, Princeton university Press, USA, 2003 ii El autor parodia la interpretación de la ley comparando sendas versiones de el clásico tema de jazz Summertime según su autor, D. Ellington o según Gerwshin. Dice que igual que los músicos con las piezas, la gente según su posición ejecuta variaciones sobre los temas legales, y a veces incorpora nuevas melodías para los coros. (¨Popular legal Culture: An Intoduction”, in The Yale Law Journal, Vol. 98, 1989) iii Friedman, “Law, lawyers and popular culture”, in The Yale Law Journal, Vol, 98, 1989. iv “Demandas de intervención judicial en la Provincia de Buenos Aires. Acerca de porqué recurrir a la justicia”. UBACYT JS06, Directora: Silvia Guemureman Año 2000 v La idea de “Observatorio” se corresponde con una propuesta más amplia plasmada en otro proyecto de investigación que está siendo llevado a cabo actualmente. Se trata del proyecto de la SETCIP IM40 “Observatorio de control social institucional policial, judicial, carcelario y administrativo ejercido sobre adolescentes y jóvenes en tres jurisdicciones argentinas: Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y provincia de Mendoza” Dir. Silvia Guemureman (Resolución N°277/2002 del Ministerio de Educación de la Nación), del cual este proyecto aborda solo una de sus dimensiones, el control social judicial, circunscripta a la jurisdicción bonaerense. vi Al respecto, Cf. Guemureman, Silvia: Introducción y Capítulo 7 de Erase una vez... un tribunal de menores. Observatorio de demandas y respuestas judiciales en la provincia de Buenos Aires, Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2005. vii Para esta parte, me he valido de algunos de los productos de la investigación elaborados por integrantes del equipo y que fueran presentados en forma de ponencias y comunicaciones a congresos durante el año 2004, y que luego se convirtieron en capítulos del libro Erase una vez.... (ob. Citada). Así, para el aspecto sociodemográfico, la fuente fue Ana PereyraRoberto Gallardo Terán: “Evolución de la población del conurbano durante la última década” (Capítulo 2); para el contexto legal me he valido de Pablo Villegas: “Más allá de las movidas legislativas: la corporación judicial y sus prácticas, el mejor reaseguro para que nada cambie” (Capitulo 3), y para el contexto judicial del trabajo de mi autoría, “Caracterización de la situación judicial de los tribunales en la Provincia de Buenos Aires” (Capítulo 4). viii Esto en términos absolutos implica 3.078.561 jóvenes, siendo que la población total de menores de 20 años era de 13.435.999 personas, según el Censo del año 2001. ix El recorte de la población hasta 20 años obedece a los criterios censales que discriminan los intervalos etáreos de la población hasta 14 años, de 15 a 19 años y luego de 20 a 24. Se buscó la mayor aproximación a la población que constituye la clientela de los juzgados de menores que es la población hasta 21 años para materias asistenciales y la población hasta 18 años en materias penales. Conforme a este criterio se seleccionaron los intervalos hasta 19 años. No pudo hacerse una desagregación y posterior agregación mas precisa debido a que aún no se encuentran disponibles las bases de datos censales completas. x En el año 2002 empezó a funcionar un juzgado en el Partido de Florencio Varela y en el año 2004 uno en Berazategui. Ambos juzgados no obstante su descentralización territorial, pertenecen al Dpto. Judicial de Quilmes. xi En total, son 18 los departamentos judiciales localizados en el territorio de la provincia de Buenos Aires. xii El art. 10, en su inc a) establece que los juzgados de menores tienen competencia para intervenir: "Cuando aparecieran como autores o partícipes de un hecho calificado por la ley como delito, falta o contravención....". Las causas abiertas bajo este inciso, pueden engrosar tanto las materias asistenciales (si se las carátula ambiguamente como “averiguación de situación”, o las materias penales si decididamente se les confiere el carácter de contravención. El inciso b) establece"Cuando la salud, seguridad, educación o moralidad de menores de edad se hallare comprometida por actos de conducta, contravenciones, o delitos de sus padres, tutores, guardadores o terceros; por infracción a las disposiciones legales referentes a la instrucción y al trabajo; cuando por razones de orfandad o cualquier otra causa estuvieren material o moralmente abandonados, o corrieren peligro de estarlo, para brindar protección y amparo, procurar educación moral o intelectual al menor y, para sancionar, en su caso, la inconducta de los padres, guardadores, tutores o terceros, conforme a las leyes que rigen en materia de minoridad y a las disposiciones de la presente" xiii Esta distribución corresponde a toda la provincia de Buenos Aires y no solo a los partidos del GBA. Lamentablemente, el Dpto. de Estadísticas de la Procuración de la Suprema Corte de Justicia no presenta la información desagregada por partido judicial, lo que nos hubiera permitido hacer la agregación específica. xiv Las causas civiles incluyen materias como Adopción, Venias Supletorias, Patria Potestad y otras. A los efectos de nuestros objetivos, esta desagregación no es importante. xv Sin considerar las amplias e indiscriminadas categorías de “otros delitos” en el cuadro de materias asistenciales, y el de “otros” en el cuadro correspondiente a las materias penales. xvi Según la reforma del Código Penal (Ley 25.087/99), estos tipos ingresarían dentro de los “Delitos contra la integridad sexual”. xvii El método de medición por línea de pobreza (LP) se basa en la evaluación de un conjunto de bienes y servicios necesarios para satisfacer necesidades mínimas, tanto referidas a alimentación como a otros bienes y servicios (vestimenta, trasporte, salud, vivienda, educación). Para ello se compara el monto de dinero necesario resultante de la suma de dichos bienes y servicios. Esta suma constituye propiamente la línea de pobreza, entonces, aquellos hogares cuyo ingreso no alcanza el valor representado por la línea de pobreza, es considerado pobre. Debe aclararse que la línea de pobreza se mide de acuerdo a la composición del hogar. Para ello hay valores estandarizados definidos por el IPA (investigación sobre la pobreza) y actualización permanente de la canasta básica por el INDEC. La línea de indigencia representa únicamente el consumo de alimentos necesarios para asegurar la reproducción física de los miembros del hogar.(Al respecto, “La medición de la pobreza” Serie de Documentos metodológicos. Sobre cálculos de la línea de pobreza e indigencia en la población infanto-adolescente, consúltese: La situación de los niños en la Argentina, SIEMPRO, Isidro Arduriz, 2000. Esta es una de las formas que en la Argentina se mide la pobreza; el otro método consiste en la medición por indicadores de Necesidades Básicas insatisfechas, es decir hogares que presenten al menos uno de estos indicadores de privación: hacinamiento (más de tres personas por cuarto); vivienda (hogares que habitan en una vivienda de tipo inconveniente – piezas en inquilinatos, vivienda precaria o de otro tipo, lo que excluye casa, departamento o rancho-; condiciones sanitarias (hogares que no tienen retrete); hogares que tienen al menos un niño en edad escolar que no asiste a la escuela; hogares que tienen al menos cuatro personas por jefe ocupado, cuyo jefe no hubiese completado el tercer grado de escolaridad primaria. Fuente: Instituto Nacional de estadísticas y Censos (INDEC). La pobreza según NBI había disminuido durante la década del ´90. xviii E-17/04-05 Corvatta: Proyecto de la ley del niño y del joven xix El proceso completo puede ser recorrido en el artículo Beloff, Mary: Un fallo tardío, pero dichoso, publicado por la Revista Derecho y Familia, Buenos Aires, Lexis/Nexis, 2003, en el cual se exponen las vicisitudes del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Procurador, sus argumentos así como los posteriores fallos de la Suprema Corte, tanto aquel que convalida la suspensión en el año 2001, como aquel que procede a su levantamiento en el 2003. xx En este episodio, hubo un saldo fatal de 3 muertos y varios heridos graves. Al respecto, es interesante realizar el seguimiento de las noticias de los periódicos en los días siguientes al hecho, que dan cuenta de un permanente desplazamiento de las responsabilidades: El Ministro de Seguridad que prohibe el alojamiento de los menores en comisarías, a la vez que mediante la resolución 1623/2004 dispone que se desalojen todas las dependencias policiales, el Ministro de Desarrollo Humano, responsable del área de minoridad en la provincia, quien acusa y denuncia a los jueces de menores; éstos se defienden responsabilizando al estado, por ende, al Ministro como representante del Poder Ejecutivo. xxi Al respecto, consúltese Guemureman-Azcarate: Informe Informe sobre la situación legislativa en la Provincia de Buenos Aires, Publicado en el sitio web Observatorio de adolescentes y jóvenes. (URL www.observatoriojovenes.com.ar Dirección Nacional de Derechos de Autor, Registro de Propiedad 434458 xxii xxiii Ver Anexo I Estos datos corresponden al año 2002, y fueron proporcionados por el Dpto. de Estadísticas de la Procuración de la Suprema Corte de la Provincia de la Buenos Aires. La cifra abarca los tres tribunales que en la jurisdicción existían para el período, uno de los tribunales abierto durante ese año. De estas causas , el 79% fueron abiertas por motivos asistenciales, y 21% por motivos penales. xxiv Decimos “incorpora”, ya que estos expedientes se suman a los que ya están en tramite, lo que configura una masa muy importante de expedientes que los jueces tienen entre manos. xxv En primer lugar, hubo de acotarse el carácter temporal del relevamiento, decidiendo hacer el mismo contemporáneo a la tramitación del proyecto, así se seleccionaron 3 meses (correspondientes a tres turnos). Este recorte temporal nos redujo el universo a la mitad. En segundo lugar, se tomó la decisión de seleccionar solamente expedientes abiertos por motivos asistenciales. Finalmente, una decisión de carácter conceptual fue la que terminó de definir la muestra de expedientes a relevar. xxvi Las carátulas de “protección de persona” y “averiguación de situación” se inscriben dentro de las facultades del artículo 10º del decreto-ley 10.067/83 de Patronato de Menores, que en su inc. b) legisla sobre las “situación de riesgo o peligro material o moral” en que pudieran estar incursas las personas menores de edad. Tal como se explicara en el apartado de contexto, ese marco normativo ha estado vigente en la provincia de Buenos Aires, aunque hubo una ley, la 12607/2000 que había derogado el decreto-ley aludido, pero luego fue suspendida provisionalmente a instancias de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y una vez levantada la suspensión, prorrogada nuevamente por iniciativa legislativa. La persistencia en la carátulación de “protección de persona” y “averiguación de situación”a causas otrora caratuladas como Art 10º inc. b) situación de abandono o peligro moral o material, puede leerse como una tímida resistencia esgrimida por algunos juzgados que manifestaron así su repudio a la reproposición del decreto –ley 10.067 como marco regulatorio (Texto ordenado 12.666). En el caso de los expedientes de víctimas abuso sexual, la decisión obedeció a otros móviles tales como suponer que la previsible gravedad de estas causas habilitaría a intervenciones más urgentes y menos burocráticas por parte de los oficiales intervinientes y por ende, constituirían un buen grupo de contraste para observar las respuestas judiciales. xxvii Hacemos referencia a la teoría emergente o “grounded theory”, cuyos mentores fueron B. Glasser y A. Strauss, (The discovery of grounded theory, GLENCOE, inc. 1967) y que es especialmente apta para el análisis de datos cualitativos, ya que permite la confección de una matriz de análisis a medida que van surgiendo las categorías relevantes, lo que permite gran flexibilidad en la incorporación de categorías nuevas y reactualización de información. xxviii Según la acertada metáfora de Macaulay (1989) “Popular legal culture, an introduction”, en The Yale Law journal, Vol 98, 1989) “muchas veces los oficiales legales pueden reinventar la ley “tocando” variaciones en sus temas. Aquello que un tribunal hace reconoce un alto grado de discrecionalidad. Las reglas legales son ambiguas y contradictorias y permiten improvisación. Jueces y jurados pueden encontrar la grieta y ejecutar distinto las mismas canciones” (pag. 1556). Hasta existen reglas acerca de la ruptura de reglas: “We have rules about breaking rules”. xxix La muestra con que se trabajó finalmente fue de 120 (52 expedientes de “protección de persona”, 38 de “averiguación de situación” y 30 de víctimas de abuso sexual). Hubo muchos casos perdidos, sobre todo en la materia de abuso sexual, ya que no se produjeron aperturas en los meses de turno. Para que la muestra sea razonable, en este caso se procedió a completar la muestra con expedientes abiertos en los otros tres turnos, es decir, de enero, marzo y mayo del año 2003. En otros casos, como los de averiguación de situación, se tomaron casi todos los casos, o sea, la previsión del cuoteo se abandonó en beneficio de la totalidad del universo. xxx Este aspecto de la investigación fue profundizado por Geraldine Camjalli y Carolina Sorondo, quienes presentaron una comunicación en las II Jornadas de Investigación de Antropología Social, organizadas por la Facultad de filosofía y Letras de la UBA en agosto del 2004. El trabajo se tituló: “La ambivalencia del discurso de la protección en la tramitación de causas por «protección de persona»”. Luego, Camjalli reelaboró la comunicación y la transformó en el capítulo 9 del libro Erase una vez....: “La protección de personas, es protección de derechos. Claves para develar el enigma”. xxxi Obsérvese que en el listado se respetó la semántica propia de la demanda. Se advierte que la misma es muy rica y obedece a órdenes y jerarquías diversos en la valoración de los hechos. xxxii En este caso, claramente, el personal policial fue el que vulnero los derechos de los niños. xxxiii Este aspecto de la investigación fue trabajado por Brenda Hüber y Julieta Grinberg, quienes presentaron una comunicación en las II Jornadas de Investigación de Antropología Social, organizadas por la Facultad de filosofía y Letras de la UBA en agosto del 2004. El trabajo se tituló: “Nuevas clasificaciones- viejas prácticas de intervención. Deconstruyendo la averiguación de situación" . Luego esta comunicación se transformó con reelaboraciones en el Capítulo 10 del libro Erase una vez.... con el título: “El expediente como jeroglífico. Descifrando la averiguación de situación”. xxxiv Este aspecto de la investigación fue desarrollado en extenso por Gabriela Spatari, en la comunicación “ V.A.S.; Vmas. Art. 119 del C.P.; Vmas. Art. 119 del C.P. Primer Parr.; Victimas De…?, presentada en las Primeras Jornadas Nacionales de sociología, organizadas por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA que se realizaron en Buenos Aires en octubre del 2004. Esta comunicación se convirtió en el capítulo 11 del libro Erase una vez... xxxv La conceptualización de víctimas de abuso sexual vino a reemplazar la antigua de víctimas de abuso deshonesto, mucho mas sesgada en términos ideológicos. Esta modificación fue introducida por la Ley 25087 (B.O. 14-5-99), que reemplazó por “Delitos contra la Integridad Sexual” la versión original del Código que rubricaba a este Título como “Delitos contra la honestidad”. Al respecto, consúltese Spatari, G. (citado ut supra) xxxvi Es un dato por cierto pintoresco, ya que hable de la eficiencia que han tenido los operativos masivos de documentación realizados en la provincia de Buenos Aires, motivados tanto en razones de índole político-electoral (con sus clientelismos agregados), así como la puesta en marcha de planes sociales de ayuda a gran escala (plan Jefas y Jefes de Hogar o Plan Familias) para cuya inscripción y percepción el documento constituía un prerrequisito ineludible. xxxvii En “Nuevas clasificaciones- viejas prácticas de intervención. Deconstruyendo la averiguación de situación" (ya citado). xxxviii Esta falta de “reincidencia” en la citación, se debe al atraso y sobrecarga de trabajo. El criterio del Juzgado es que si no responde a la primera y a la segunda citación, la tercera se hace por la fuerza pública. Esto quiere decir que un patrullero se presenta en el domicilio de la familia y los tiene que traer al Juzgado. En la práctica a veces les avisan el día anterior o los van a buscar a la mañana muy temprano, e incluso viajan en colectivo con el policía que los trae. xxxix Una definición de habitus útil y aprensible, sería la aportada por García Inda (2000) que lo define como “el conjunto de disposiciones de los agentes en que las practicas se convierten en principio generador de nuevas prácticas” (Cf. García Inda, A, en Poder, derecho y clases sociales “Introducción”, Editorial Palimpesto, Bilbao, España, 2000.