Descargar PDF - 373 KB

Anuncio

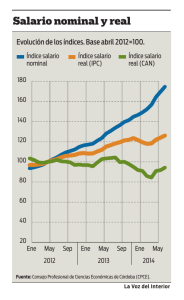

Encuentro “Argentina y Brasil: Frente al Desafío de la Crisis Global” LA ECONOMÍA ARGENTINA FRENTE A LA CRISIS INTERNACIONAL: REACCIONES DE CORTO PLAZO Y DESAFÍOS DE LARGO PLAZO Fernando Porta Pablo Sanches Mayo 2012 LA ECONOMÍA ARGENTINA FRENTE A LA CRISIS INTERNACIONAL: REACCIONES DE CORTO PLAZO Y DESAFÍOS DE LARGO PLAZO Fernando Porta1 y Pablo Sanches2 Introducción Desde principios de 2003 y hasta finales de 2011, la economía argentina recorrió una trayectoria consistente de crecimiento acelerado, apenas interrumpida entre fines de 2008 y mediados de 2009, principalmente, por el impacto de la crisis internacional. Este recorrido comprendió una primera fase de recuperación, luego de la crisis que prologó y sucedió al colapso del régimen de convertibilidad, y una etapa posterior de genuino e igualmente fuerte crecimiento. Recién hacia finales de 2005, y luego de más de diez trimestres consecutivos de expansión generalizada, la economía alcanzó el mismo nivel de PBI con el que había terminado el año 1998; éste es un indicio más que elocuente de la profundidad que tuvo la crisis interna de principios de siglo. Del mismo modo, ha llamado la atención que, después de haber igualado aquel máximo histórico, el nivel de actividad haya seguido expandiéndose anualmente a tasas “chinas” casi hasta la actualidad. Varios factores convergieron para provocar tal desempeño: el modo en el que se “resolvió” la crisis de la convertibilidad instaló inicialmente condiciones favorables del lado de la oferta, mientras que la demanda fue impulsada por excelentes condiciones internacionales y por deliberadas y eficaces políticas expansivas. En particular, estos dos últimos factores acompañaron todo el período, reproduciendo una dinámica virtuosa de crecimiento. En un marco de crecimiento generalizado, los sectores productores de bienes, especialmente la industria manufacturera, lideraron la expansión. A diferencia de su desempeño durante la década de 1990, todas las ramas manufactureras crecieron significativamente; aún cuando la configuración sectorial de la industria no se modificó de modo significativo en estos últimos años y los sectores intensivos en ingeniería y en trabajo (por ejemplo, los complejos metalmecánico y textil) no recuperaron el peso relativo de etapas anteriores, estas actividades contribuyeron en un 46% al incremento en la producción industrial entre 2002 y 2008, cuando sólo lo habían hecho un 20% entre 1993 y 1998. A su vez, la industria se convirtió en uno de los sectores con mayor generación de nuevos puestos de trabajo y absorción del enorme desempleo existente al comienzo de la década; la fuerte reactivación de un conjunto de actividades trabajo‐intensivas tuvo una influencia decisiva en este proceso. Algunos actores económicos severamente castigados por las condiciones de la apertura económica y financiera a lo largo del período de la convertibilidad fueron estimulados por el nuevo marco macroeconómico, particularmente las pequeñas y medianas empresas, cuya recuperación tuvo también un impacto apreciable sobre la demanda de fuerza de trabajo. Del mismo modo, 1 2 Universidad Nacional de Quilmes y Centro REDES. Centro REDES. 2 estos factores impulsaron una cierta recomposición en algunos tejidos productivos muy agredidos por los cambios estructurales de la década de los años ‘90 y la recesión posterior. Todas estas trayectorias confluyeron para iniciar y afirmar un proceso de reducción en los niveles de desempleo y subempleo de la mano de obra y de pobreza e indigencia, así como para revertir, al menos parcialmente, una ininterrumpida tendencia a la profundización de la desigualdad de ingresos instalada desde mediados de la década de 1970. Consistentemente, el coeficiente agregado de inversión alcanzó en 2007 al 24% del PBI, un nivel superior en más de 4 puntos porcentuales al máximo de la década anterior y casi similar al máximo histórico de la economía argentina. Si bien inicialmente en este período el gasto en construcción fue el componente más dinámico, el gasto en equipamiento se recuperó hasta representar más de las dos terceras partes del incremento de la inversión en 2007 y 2008. El nuevo régimen macroeconómico que sucedió al colapso de la convertibilidad y que fue consolidado a partir de 2003 tuvo como características principales el sostenimiento de un tipo de cambio relativamente depreciado (“competitivo”) y una política monetaria que convalidó la expansión de la demanda de dinero derivada de la recuperación y el crecimiento. En un contexto de superávit fiscal, tanto primario como financiero, la política fiscal apuntaló el crecimiento constante del gasto público, resultante tanto del renovado papel de la inversión pública (infraestructura y vivienda) como de la expansión de los salarios, los haberes jubilatorios, las prestaciones sociales y los subsidios generalizados al consumo de servicios públicos. La pesificación asimétrica de deudas nominadas en moneda extranjera, la renegociación explícita o implícita de los pasivos empresariales y la posterior reestructuración de la deuda externa permitieron el saneamiento de los balances privados y públicos; tanto las expectativas privadas como la capacidad de intervención del sector público se vieron favorecidas por esta constelación de decisiones. El principal objetivo de las políticas implementadas desde el comienzo de la administración “Kirchner” ha sido el sostenimiento de la demanda agregada; el diagnóstico, no siempre hecho explícito, es que, mientras la demanda se expanda, el crecimiento podrá sostenerse y, con ello, podrá absorberse el desempleo y mejorar las condiciones distributivas. En gran medida, las acciones adoptadas con ese propósito en este período han privilegiado los grandes dispositivos macroeconómicos. En este contexto, la crisis internacional iniciada en 2008 tuvo, en el caso argentino, un efecto paradójico: si bien instaló inicialmente algunas señales de alarma sobre el sostenimiento de aquella dinámica, una vez que su impacto recesivo apareció rápidamente superado, se restableció la confianza y la preferencia oficial por políticas macroeconómicas expansivas con escasa selectividad a nivel meso y microeconómico. Sin embargo, ya desde finales de 2007, había evidencias de que en esta trayectoria de crecimiento (y, en parte, por este modo la gestión del mismo) se habían acumulado algunos desequilibrios importantes, en su mayoría enraizados en la naturaleza de la estructura productiva argentina. El recrudecimiento de los efectos de la crisis internacional desde finales de 2011 y la brusca desaceleración reciente del crecimiento hacen necesario volver a discutir si no hay algo más que meros problemas “exógenos y de corto plazo”. 3 Con este fin, se hace en este trabajo una revisión del tipo de políticas predominantes en las sucesivas fases del ciclo iniciado en 2002, a saber: recuperación y crecimiento (hasta mediados de 2008), recesión en el marco de la crisis internacional (hasta mediados de 2009), reactivación y crecimiento acelerado (hasta fines de 2011) y desaceleración brusca (actualidad), con particular énfasis en el análisis de los desafíos planteados por la prolongación y profundización de la crisis internacional. En un escenario internacional caracterizado por fuertes incertidumbres sobre el potencial de recuperación de las economías centrales y por un agravamiento de las intervenciones “defensivas”3 , el panorama macroeconómico argentino aparece ciertamente más desfavorable que el vigente entre 2003 y 2008: ha desaparecido el superávit fiscal, está claramente amenazado el superávit de cuenta corriente externa, el tipo de cambio resulta menos “competitivo” y la economía está instalada en un piso inflacionario en torno al 20%. 1.a. Evolución del saldo comercial y el Estimador Mensual de la Actividad Económica. 1993 = 100. 1.b. Variación interanual en el Índice de Precios al Consumidor. INDEC e IPC Mendoza. 2,500 16.00% 25.00% INDEC 14.00% 2,000 12.00% IPC Mendoza 20.00% 10.00% 8.00% 1,500 15.00% 6.00% 4.00% 1,000 2.00% 10.00% 0.00% 500 ‐2.00% 5.00% ‐4.00% Saldo comercial. En mill de U$S (eje izq.) EMAE (eje izq.) Sep Jul 2011 Nov Ene May Nov Mar Jul 2010 Sep May Ene Nov Mar Jul 2009 Sep May Ene Mar Sep Jul 2008 Nov Ene 0.00% Mar 2011 May Jul Sep Nov Ene May Nov Mar Jul 2010 Sep May Ene Mar Sep Jul 2009 Nov May Ene Nov Mar Jul 2008 Sep Ene Mar May 0 Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC y DEIE. 1. La prolongación del ciclo de crecimiento: el predominio de las políticas expansivas En comparación con la situación en el mundo desarrollado, el escenario de América Latina se ha mostrado en los últimos años claramente más benigno y promisorio. El mejoramiento de la situación fiscal en la mayoría de los países latinoamericanos posibilitó que la política monetaria no quedara supeditada y atrapada por las necesidades de financiamiento del Estado. En el caso argentino, en particular, la reestructuración de la deuda externa (2005), la desdolarización de contratos (eliminando así el riesgo cambiario), la persistencia del superávit fiscal (por lo menos 3 Inicialmente, la crisis internacional provocó (y se manifestó como) un desbalance en el sector privado de las economías desarrolladas; dado su excesivo endeudamiento, el resultado fue una drástica reducción en las decisiones de consumo e inversión privadas y una restricción de los mercados de crédito que agravó los problemas de solvencia. El actual momento de la crisis, en cambio, aparece asociado a la fragilidad fiscal de los países y a una trayectoria insostenible de la deuda pública como consecuencia de los esfuerzos por reactivar la demanda agregada (con escaso éxito) y, principalmente, por absorber la deuda privada. Si bien Europa aparece como la región más comprometida por las limitaciones que impone una unión monetaria y por la estrategia de “consolidación fiscal” perseguida por la troika compuesta por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea (Jaumotte, 2011), el presente de Estados Unidos y Japón no es más satisfactorio en términos de crecimiento agregado. 4 hasta 2008) y la estatización de los ahorros provenientes del sistema de jubilaciones y pensiones (noviembre de 2008)4 le permitieron al Estado Nacional contar con los recursos suficientes para impulsar el crecimiento y sostener la demanda, aún en el marco la crisis internacional. En este contexto, se implementó desde el principio del período una activa política de ingresos, que tuvo como pilares al Salario Mínimo Vital y Móvil y el Plan de Movilidad Automática de los Haberes Previsionales (Agis, 2010). Ambos instrumentos tendieron a atender las necesidades de los sectores más vulnerables, favoreciendo una distribución progresiva y contribuyendo a expandir la demanda interna de bienes y servicios. En esta misma dirección debe entenderse la implementación a partir de octubre de 2009 de la Asignación Universal por Hijo, con un fuerte impacto en la transferencia de ingresos hacia desocupados o trabajadores informales. 2.a. Resultado fiscal como porcentaje del PBI 2.c. Resultado fiscal como porcentaje del PBI de economías avanzadas seleccionadas. de Argentina, Brasil y México. 4.00% 4.00% 2.00% 3.00% 0.00% 2.00% ‐2.00% 1.00% 0.00% ‐4.00% ‐1.00% ‐6.00% ‐2.00% ‐8.00% ‐3.00% ‐10.00% ‐4.00% ‐12.00% ‐5.00% ‐6.00% United States France Germany Japan Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de FMI, BEA y BID. Argentina Brazil Mexico 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1993 1994 ‐7.00% 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 ‐14.00% Otro rasgo que cambió decisivamente el panorama y las condiciones de desempeño de varias economías latinoamericanas a comienzos de los años 2000 fue el sostenimiento de importantes posiciones positivas en sus cuentas externas; este proceso se dio en el marco de una progresiva redefinición de las relaciones comerciales a nivel mundial, en el que la asociación entre América Latina, principalmente Sudamérica, y los países emergentes asiáticos adquirió un fuerte dinamismo. En el caso particular de Argentina, la mejora de su posicionamiento externo obedeció casi exclusivamente al desempeño favorable de la balanza comercial, siempre en un contexto de acelerado crecimiento de las exportaciones y las importaciones; a diferencia de otras economías de la región, tal como la brasileña por ejemplo, en Argentina se adoptaron medidas restrictivas del ingreso de capitales, de modo de limitar las presiones a la volatilidad. De este modo, se brindó un mayor margen de maniobra a la política monetaria para controlar el tipo de cambio nominal, el que, por lo menos hasta mediados de 2008, fue administrado de manera de no incurrir en apreciaciones relativas. Esta situación permitió sostener la competitividad‐precio de la mayoría de los sectores productivos y, a la vez, implementar una política prudencial de acumulación de reservas. 4 El nuevo Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) otorgó al Estado un stock de $100.000 millones y un flujo de ingresos de $1.000 millones mensuales (MECON, 2009b). 5 Las presiones inflacionarias originadas en la brusca elevación de los precios de los alimentos en 2008 y en algunas rigideces de oferta, canalizadas en el marco de un recrudecimiento de la puja distributiva, comprometieron la eficacia de la política cambiaria. La rápida reactivación de la demanda doméstica desde el tercer trimestre de 2009, impulsada por la política de ingresos y por la política fiscal expansiva con las que se reaccionó frente a la crisis, contribuyó a convalidar un piso inflacionario elevado; ante esta situación, la autoridad monetaria alteró los objetivos de la política cambiaria, permitiendo una progresiva apreciación relativa al deslizar el tipo de cambio nominal permanentemente por debajo del ritmo inflacionario. Ciertamente, en la medida en que algunas monedas de importantes socios comerciales de Argentina, principalmente Brasil, permanecieron en una sostenida tendencia de valorización en relación al dólar, el tipo de cambio real multilateral se mantuvo en niveles relativamente estables. De todas maneras, las incertidumbres en torno a la evolución de la crisis internacional, la progresiva pérdida de eficacia de las políticas que venían sosteniendo el nivel de demanda y la competitividad externa, el aumento de la conflictividad política (el llamado “conflicto del campo”) y el progresivo debilitamiento de los “superávit gemelos” contribuyeron a revertir las expectativas de los agentes privados, deprimiendo la inversión y el consumo potenciales. Así, se activaron viejos, y no superados, “reflejos” de diversos agentes económicos que se tradujeron en una creciente dolarización de los activos, en un típico proceso de fuga de capitales. En este caso, la primera reacción de la autoridad monetaria, en un escenario global caracterizado por devaluaciones compensatorias por parte de varios países, fue la de concretar distintos acuerdos bilaterales para la realización de swaps de monedas, entre los más importantes con China y Brasil, en este caso profundizado por algunas medidas de “des‐dolarización” de los intercambios comerciales. 3.a. Saldo de Balanza Comercial de Argentina, 3.b. Evolución del precio de alimentos y Brasil y México. En millones de dólares. de términos de intercambio argentinos. Base 2005 = 100. 50 000.0 200 180 40 000.0 160 30 000.0 140 20 000.0 120 100 10 000.0 80 0.0 60 ‐10 000.0 40 ‐20 000.0 20 Argentina Brasil México 0 1 0 2 Índice de alimentos Términos de Intercambio ‐ Argentina 2010 9 0 0 2 2009 8 0 0 2 2008 7 0 0 2 2007 6 0 0 2 2006 5 0 0 2 2005 4 0 0 2 2004 3 0 0 2 2003 2 0 0 2 2002 1 0 0 2 2001 0 0 0 2 2000 9 9 9 1 1999 8 9 9 1 1998 7 9 9 1 1997 6 9 9 1 1996 5 9 9 1 1995 4 9 9 1 1994 3 9 9 1 1993 2 9 9 1 1992 1 9 9 1 1990 0 9 9 1 1991 0 ‐30 000.0 6 3.c. Evolución del tipo de cambio nominal y su variación. 3.d. Evolución del tipo de cambio nominal en países seleccionados. Base I trim 06 =100. 5.0 30.0% 160 4.5 25.0% 140 4.0 20.0% 3.5 3.0 15.0% 2.5 10.0% 2.0 5.0% 120 100 0.0% 60 0.5 ‐5.0% 40 ‐ ‐10.0% 20 Tipo de cambio nominal (eje izq.) Var. Tipo de cambio (eje der.) 3.e. Formación de activos externos del sector Argentina Brasil UE III 11 IV 11 I 11 Uruguay II 11 III 10 IV 10 I 10 II 10 III 09 México IV 09 I 09 II 09 III 08 Chile IV 08 I 08 II 08 III 07 IV 07 0 2011 I 07 2010 II 07 2009 III 06 2008 I 06 2007 IV 06 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 1.0 II 06 1.5 80 privado no financiero. En millones de dólares. Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de FMI, CEI, BCRA, INDEC y CEPAL. 2. La reacción frente a la crisis: un ojo en la balanza de pagos y otro en el empleo Los impactos de la crisis en la economía argentina se manifestaron en el segundo semestre de 2008 a través del canal comercial y de la reversión de expectativas, principalmente; el desacople (forzado en una primera instancia y voluntario posteriormente) de los mercados financieros internacionales ayudó a que no se repitieran las turbulencias bancarias y crediticias que sacudieron a la mayoría de las economías –y que habían caracterizado a la crisis de la convertibilidad‐. El impacto sobre el nivel de actividad de la economía real fue importante y 7 detuvo una trayectoria de casi cinco años completos de crecimiento ininterrumpido5; sin embargo, a diferencia de otros episodios previos, la recuperación del crecimiento fue casi inmediata. Durante los tres trimestres en que predominó la recesión en esa coyuntura, si bien hubo una caída de las exportaciones, el ajuste consecuente sobre el nivel de importaciones permitió mantener un saldo comercial ampliamente positivo; el problema de las cuentas externas se centró en los importantes niveles de constitución de activos externos por parte del sector privado no financiero. La presión sobre la demanda de dólares convalidó en cierta medida la estrategia de depreciación de la moneda perseguida hasta ese momento. De todas maneras, a efectos de superar cuellos de botella en la coyuntura, se crearon líneas de provisión de liquidez en dólares para los bancos (Agis, 2010); paralelamente, en un intento por evitar que dicha liquidez financiara “la fuga”, se sancionó en marzo de 2009 el “Régimen de regulación impositiva, promoción y protección del empleo registrado, exteriorización y repatriación de capitales”. A través de esa medida, se “blanquearon algo menos de USD 20.000 millones (MECON, 2009b). Asimismo, entre otras medidas regulatorias del sistema financiero, se redujo el plazo exigido a particulares y bancos para informar a la autoridad monetaria acerca de pagos anticipados que tuvieran previstos por deudas contraídas con el exterior y se prohibió la operatoria por la que las sociedades de bolsa, fideicomisos y administradoras de fondos comunes de inversión podían realizar compra o venta de acciones y otros instrumentos financieros cuando éstos provinieran o se destinaran a paraísos fiscales (MECON, 2009). Al mismo tiempo, el gasto público se aceleró, incrementándose en 2009 más de 30%; además de mayores transferencias en concepto de “gasto social”, se crearon nuevas líneas de financiamiento para la realización de obras de infraestructura (Plan Obras para Todos los Argentinos). En este caso, la preocupación estuvo centrada en el sostenimiento de los niveles de empleo; en la misma dirección, el ya comentado Régimen de regularización impositiva previó una moratoria y una reducción de aportes a la seguridad social para aquellas firmas que avanzaran en el “blanqueo” de trabajadores (MECON, 2009), incentivo que redundó en la formalización de más de 300.000 empleados. Se desarrolló el programa “Ingreso Social con Trabajo”, un plan destinado a generar 100.000 nuevos puestos de trabajo en el marco de cooperativas involucradas en obras de saneamiento e infraestructura urbana. A su vez, se instrumentó el Programa de Recuperación Productiva (REPRO), por el que, a través del sistema de administración de jubilaciones y pensiones, se otorga un subsidio para el pago de salarios a empresas que manifiestan una situación crítica, con la contrapartida de un plan de acción y el compromiso de mantener la dotación de personal6. El REPRO se orientó, principalmente, a la atención de empresas de hasta 300 trabajadores y a comienzos de 2009 ya comprendía a 140.000 trabajadores pertenecientes a 2.700 establecimientos. En paralelo, el REPRO fue acompañado por el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), que obliga a una 5 Contrastando con el 8,4% de crecimiento promedio anual entre 2003 y 2008, la economía argentina, según datos oficiales, creció sólo un 0.9% en 2009; algunas estimaciones privadas informan de un retroceso de 3%. 6 El subsidio establecido llega a $600 pesos por trabajador beneficiado. Se trata de una suma fija, por lo que su incidencia en el salario es variable en función de la categoría del beneficiado. 8 instancia de negociación y acuerdo entre trabajadores y empresarios o mediación del Estado7; este procedimiento habilitó a que en un 70% de los casos de firmas que recurrieron al mismo no se produjeran despidos, sino acciones de suspensión temporaria o de reducción de la jornada laboral. De acuerdo con la información disponible, los sectores en los que estos programas tuvieron un mayor impacto fueron los de Metalurgia, Textil, Automotores y Fabricación de Plásticos (MECON, 2010). Otras medidas implementadas procuraron administrar simultáneamente los eventuales problemas de balanza de pagos y de empleo; éste ha sido el caso de las Licencias No Automáticas (LNA), que impiden el ingreso de productos importados hasta tanto no se haya aprobado el trámite de solicitud correspondiente (MECON, 2009). Este tipo de medida para arancelaria, que cuenta con un marco normativo dentro de la Organización Mundial del Comercio, ha sido de aplicación frecuente para administrar coyunturas críticas en general o de algunos sectores en particular; en el caso argentino, se intensifican a partir de octubre de 2008, más que duplicándose el número de posiciones arancelarias afectadas por LNA (casi 200). Los productos con mayor cobertura de LNA fueron en esta coyuntura las importaciones de sectores vinculados a la vestimenta, motos, artículos para el hogar y bienes intermedios. Si bien el impacto en el total importado no fue significativo, su mayor efecto preventivo se materializó en relación con la mantención de los niveles de actividad y empleo (MECON, 2009a). Si se considera el origen de las importaciones más alcanzadas por la medida, en la coyuntura 2008‐09 los productos provenientes de China resultaron los más afectados; es interesante destacar que, progresivamente, esta medida comenzó a afectar más a los productos brasileños (INTAL, 2011). 4.a. Variación en el PBI argentino. Precios constantes de 1993. 4.b. Recuperación de los niveles previos del PBI (t0 = 100). Evolución trimestral. 14.00% 120 12.00% 100 10.00% 80 8.00% 6.00% 60 4.00% 40 2.00% 20 0.00% 0 III 11 t0 IV 11 I 11 II 11 III 10 IV 10 I 10 II 10 III 09 IV 09 I 09 II 09 III 08 IV 08 I 08 II 08 III 07 IV 07 I 07 II 07 ‐2.00% t2 tequila t4 t6 t8 t10 t12 t14 t16 t18 t20 t22 t24 t26 t28 convertibilidad crisis mundial hiperinflación 7 El PPC es un procedimiento que se lleva a cabo cuando las medidas de la firma afectan un determinado porcentaje mínimo del empleo (MECON, 2010). 9 4.c. Variación del Estimador Mensual Industrial 4.d. Variación del empleo formal y del Uso de la Capacidad Instalada. EMI 2006 = 100 15.0% 10.00% 10.0% 8.00% 5.0% 6.00% 4.00% 0.0% 2.00% ‐5.0% 0.00% ‐10.0% III11 I 11 II 11 III 10 IV 10 I 10 II 10 III 09 IV 09 I 09 II 09 III 08 Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de BCRA, MECON y MTEySS. IV 08 ‐2.00% I 08 UCI 2011 II 08 EMI 2010 III 07 2009 IV 07 2008 I 07 2007 II 07 E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M J S N La recuperación del crecimiento hacia finales de 2009 vino de la mano de una reactivación de la demanda interna –promovida en gran parte por las reacciones comentadas‐ y fue acompañada también por una nueva expansión de las exportaciones. Éstas fueron afectadas positivamente por las tendencias sostenidas de altos precios de las commodities y por el comportamiento de los mercados emergentes de Asia y los de Sudamérica. Sin llegar a comprometer la balanza comercial, las importaciones también crecieron de un modo significativo, alentadas por la reactivación y por la menor competitividad relativa del tipo de cambio; no habría que descartar que, particularmente en 2011, su fuerte crecimiento haya tenido, asimismo, un componente especulativo asociado a la incertidumbre sobre una eventual corrección importante de la tendencia cambiaria. Ya en este último año, otras tres circunstancias renovaron la emergencia del “fantasma” de la restricción externa: el agravamiento en el desbalance de la cuenta del sector energético, la intensificación del proceso de remisión de utilidades de las filiales transnacionales hacia las sedes de sus casas matrices y, nuevamente, una sostenida corriente de fuga de capitales. El agotamiento del superávit fiscal primario, por supuesto, no ajeno a la permanencia del enfoque expansivo y redistributivo del gasto público, sumó preocupaciones sobre la capacidad oficial de administrar la coyuntura. El amesetamiento de las exportaciones hacia finales de 2011, en línea con la renovación de las tendencias e hipótesis recesivas en la mayoría de los países desarrollados, provocó la disminución del superávit comercial. En este contexto, el gobierno endureció la política comercial y se propuso administrar mucho más activa –y restrictivamente‐ el mercado cambiario. Se aplicaron diversos instrumentos para controlar la demanda de divisas por parte de particulares y empresas, la autoridad monetaria comenzó a operar sobre el mercado cambiario en operaciones a futuro, se revocaron las autorizaciones a las empresas mineras y petroleras para no liquidar en el mercado local las divisas generadas por sus exportaciones, se acortaron los plazos disponibles para la liquidación de divisas por parte de los exportadores y se establecieron, de un modo informal, 10 restricciones a la remisión de utilidades por parte de las firmas transnacionales. A su vez, se intensificaron las medidas de control de las importaciones, extendiéndose la cobertura de las LNA y estableciendo mecanismos ad hoc de comercio administrado y compensación por exportaciones. En el caso de las LNA, ha habido una mayor presión sobre las importaciones originadas en Brasil, lo que puede explicar, al menos en parte, la reducción del déficit comercial bilateral registrada en los últimos meses8. 5.a. Licencias no automáticas aplicadas por 5.b. Evolución de la balanza comercial con Argentina. Brasil y China. En millones de dólares. 700 600 584 600 400 200 500 412 0 400 300 299 ‐200 ‐400 200 ‐600 100 2008 2009 Jun‐11 Jul-11 Oct-11 Ene-12 Abr-11 Jul-10 Oct-10 Ene-11 Abr-10 Jul-09 Oct-09 Ene-10 Abr-09 Jul-08 Oct-08 Ene-09 Abr-08 Jul-07 Oct-07 Brasil Ene-08 Abr-07 Jul-06 Oct-06 Ene-07 Abr-06 Jul-05 Oct-05 Ene-06 Abr-05 Jul-04 Oct-04 Ene-05 Abr-04 Ene-04 ‐800 0 China Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de INTAL y CEI. 3. Escenarios de la crisis y perfil productivo de Argentina: amenazas y oportunidades Las incertidumbres presentes en la economía mundial dificultan una evaluación del impacto neto que su evolución podría tener a mediano plazo sobre la economía argentina. No obstante, podría sintetizarse y señalarse un conjunto de tendencias que emergen o caracterizan al actual escenario internacional y regional y que, alternativamente, operarían como restricciones y factores negativos o como oportunidades y factores relativamente favorables para la evolución del aparato productivo doméstico. Dichos factores conjugan algunas tendencias de precios y demanda en diferentes mercados productivos y geográficos, algunos indicios de reestructuración a nivel internacional en diversas cadenas o eslabones productivos, algunas evidencias de redefinición de políticas económicas a nivel nacional –principalmente, políticas comerciales y de promoción de la competitividad en sectores determinados‐, algunas señales sobre el rumbo y el contenido de las negociaciones en los planos multilateral, regional o bilateral y algunas tendencias en las condiciones del financiamiento internacional –principalmente, en las líneas para comercio‐. La Tabla 1 permite seguir algunas consideraciones sobre probables escenarios y tendencias internacionales y regionales y su eventual impacto sobre diferentes sectores de la Argentina, dadas sus características tecno‐productivas y su inserción internacional. 8 Cabe señalar que Brasil también aumentó sus medidas proteccionistas un 60% para el mismo período entre 2010 y 2011. En mayo de este año Brasil aplicó LNAs a las importaciones de automóviles; esto motivó un reclamo por parte del gobierno argentino que tuvo un principio de solución a partir de junio de 2011 (INTAL, 2011). 11 Es sabido que el patrón de especialización de Argentina está basado, por un lado, en algunas ventajas comparativas naturales y, por otro, en un conjunto relativamente acotado de capacidades acumuladas en etapas aguas arriba del sector manufacturero, notablemente en industrias de proceso, intensivas en escala y productoras de commodities. Estas últimas actividades responden a la maduración de un proceso relativamente continuo de inversión en las últimas tres o cuatro décadas y se concentran en la siderurgia del acero y del aluminio y, en mucho menor medida, en las industrias papelera y petroquímica. En el caso de las actividades próximas a la ventaja natural, se ha destacado tradicionalmente el complejo agroalimentario y, más recientemente, la minería en gran escala. Los cambios tecnológicos introducidos en el agro y generalizados en la última década han permitido la expansión de la frontera agrícola y el aumento de los rindes, duplicándose la producción física; contemporáneamente, se ha sesgado la oferta hacia la producción de granos oleaginosos, principalmente soja, lo que, a su vez, ha impulsado la expansión de la industria aceitera; ahora bien, a medida que se avanza hacia eslabones de mayor elaboración de la cadena alimentaria, la inserción internacional de la industria argentina tiende a debilitarse. En el resto de las actividades manufactureras, la calidad de la inserción es, en general, relativamente pobre. Dentro de este conjunto, la industria automotriz podría ser considerada una excepción, si se atiende a su componente de exportaciones –las que están concentradas en el mercado regional, predominantemente Brasil, y promovidas por un régimen sectorial especial establecido para el MERCOSUR‐; sin embargo, se trata esencialmente de una actividad de ensamblaje de partes y componentes importados en su mayoría y que, en consecuencia, evoluciona en un contexto de déficit comercial creciente. Por lo demás, en general, la industria manufacturera argentina tiende a asentarse en las gamas de menor calidad y valor agregado y de escaso grado de diferenciación de producto, lo que las expone a condiciones de competencia centradas en el precio y crecientemente caracterizadas por prácticas predatorias; en el mismo sentido, la expansión reciente de algunos emprendimientos y las exportaciones de servicios parece estar todavía principalmente afirmada en las ventajas relativas de costo generadas por el tipo de cambio depreciado. La fuerte participación de filiales de empresas transnacionales en la gran mayoría de las actividades productivas no ha alterado sino más bien consolidado aquellas características, en la medida que ocupan lugares o funciones relativamente marginales en la estructura corporativa. Cabe señalar que uno de los atributos distintivos de la inserción de Argentina en el comercio internacional es la diversificación de los mercados de destino y, en particular, su fuerte vinculación con algunos mercados emergentes, dentro y fuera de su región de pertenencia. También puede afirmarse que hay cierta correspondencia “clásica” entre el tipo de oferta productiva y la naturaleza del mercado consumidor –materias primas y productos de menor elaboración con destino en los países desarrollados, por un lado, y manufacturas hacia países de menor desarrollo relativo, por otro‐. De todos modos, esta correspondencia no es plena: hay una corriente importante de exportaciones de base agrícola hacia mercados emergentes –soja y algunos derivados a China e India, en particular‐ y hay algunos flujos significativos de exportaciones 12 manufactureras hacia economías desarrolladas –productos siderúrgicos y del complejo metalmecánico a Estados Unidos, por ejemplo‐. En la medida en que la crisis actual parece caracterizarse por una diferente intensidad de los efectos contractivos y por distintas velocidades y modalidades de “salida” a nivel nacional, el escenario para Argentina a mediano plazo puede estar atravesado por tendencias y vías de transmisión de signo diverso. Del lado de las restricciones o factores previsiblemente desfavorables, pueden agruparse varios elementos. Hay un consenso bastante extendido sobre la permanencia de bajos niveles de actividad y consumo en los países centrales y sobre que, en cualquier caso, su recuperación tenderá a ser más bien lenta; por lo tanto, puede suponerse que la demanda internacional estará negativamente afectada por la recesión o estancamiento en esta parte del mundo. Asimismo, la recurrencia a distintas prácticas proteccionistas, de viejo o nuevo cuño, puede prolongar los efectos contractivos sobre la economía mundial, aún en el marco de una reactivación más temprana de la demanda en estos países; del mismo modo, la aplicación sistemática de paquetes de estímulos y subsidios a efectos de facilitar la penetración de mercados externos o el despliegue de estrategias agresivas por parte del sector privado pueden degradar aún más las condiciones de competencia a nivel internacional. No menos gravoso puede resultar la emergencia de condicionamientos ligados a la apertura o expansión de nuevos mercados o al financiamiento bilateral de situaciones real o potencialmente críticas de la balanza de pagos. Cuanto más se prolongue un escenario internacional en el que predominen los factores contractivos, por un lado, y proliferen las respuestas defensivas, por el otro, es probable que se produzcan movimientos de reestructuración y racionalización en algunas cadenas globales de valor a efectos de reducir costos; esta estrategia puede significar el desmantelamiento de algunas capacidades instaladas ahí donde se perciban déficit relativos de escala, de costo y disponibilidad de mano de obra y de apoyo fiscal. Hay que considerar que también se prevé que los mercados financieros y cambiarios se desempeñen en condiciones de alta volatilidad –por lo menos hasta tanto no haya una mejora generalizada de las expectativas‐, lo que implicará un escenario de restricción de financiamiento para las empresas, por una parte, y de precios relativos fluctuantes en el corto plazo, por la otra; esta última circunstancia puede afectar particularmente a los precios de las materias primas y algunos commodities. En este contexto recesivo y de precios inciertos, la evolución de las condiciones de mercado para algunos productos novedosos y potencialmente dinámicos –como los biocombustibles, por ejemplo‐ también puede resultar perjudicada. Finalmente, cabe incluir en esta enunciación de amenazas a las debilidades del proceso de coordinación de políticas a nivel regional y en el MERCOSUR, en particular, que hasta aquí se ha mostrado más proclive a la conflictividad que a la cooperación. Simétricamente, hay varios factores que podrían plantear un escenario potencialmente favorable para la economía argentina. Así como predominan las expectativas de recesión para los países centrales, los pronósticos para la evolución a corto y mediano plazo de China, India, el Sudeste asiático, África del Sur y Sudamérica tienden a ser más optimistas y suponen tasas moderadas de crecimiento; inclusive, en el caso particular de China e India, se estima que continuará el acelerado proceso de modernización y urbanización, lo que llevará a estas economías a seguir liderando el 13 crecimiento mundial y a ejercer cierto arrastre sobre el conjunto. Por el grado de interdependencia ya alcanzado, la economía argentina es particularmente sensible a la evolución del nivel de actividad y de demanda en Brasil; la probada capacidad de intervención y promoción del aparato fiscal y financiero público, los márgenes aún disponibles para ampliar el mercado interno y la “tradición” desarrollista de sus sectores empresariales fundamentan un escenario relativamente optimista, más allá de probables restricciones de corto plazo. El crecimiento acelerado de los países emergentes de Asia, la incorporación de gruesos contingentes poblacionales a formas mercantiles de consumo y cierta diversificación de la dieta básica de sus habitantes son reputados como los principales factores que, presionando sobre la demanda, han contribuido en los últimos años al crecimiento tendencial del precio de las materias primas, en general, y de las alimenticias, en particular. Se prevé que este escenario de precios de commodities relativamente elevados –descontando la burbuja especulativa del 2008‐ se mantendrá en el futuro mediato, acompañando el dinamismo de aquellas economías emergentes. Es previsible también que si estas economías, incluida la brasileña y otras relativamente abiertas en Sudamérica, confirman sus tendencias de crecimiento y recuperación, sus monedas tiendan a fortalecerse relativamente, generando un probable deslizamiento cambiario a favor de Argentina. Esta circunstancia y eventuales movimientos de reestructuración en las cadenas de abastecimientos hacia proveedores o gamas productivas más baratas también podrían provocar beneficios potenciales. No menos importante es el hecho de que el mayor peso y consideración de las economías emergentes en general puede traducirse en un mayor poder de negociación en los foros multilaterales y en la rediscusión de los estándares y disciplinas que, desde la creación de la OMC, han venido regulando –y acotando‐ las llamadas políticas de competitividad. En este marco, el MERCOSUR ofrecería un espacio potencial para una coordinación eficaz. 14 Tabla 1. Restricciones y oportunidades para la inserción internacional argentina en el marco de la crisis Restricciones Inserción productiva internacional Menor demanda productos tradicionales en PD Recorte de expectativas en bioenergéticos Volatilidad de precios Volatilidad cambiaria Restricciones financieras para empresas Reestructuración productiva en CGV Nueva condicionalidad de los mecanismos de cooperación Proteccionismo Políticas ofensivas Debilidad de la coordinación de políticas MERCOSUR Oportunidades Inserción productiva internacional Demanda países emergentes extra-regionales Precios sostenidos Bioenergéticos Evolución de Sudamérica Evolución de Brasil Externalidades de las políticas brasileñas Desvío de demanda hacia proveedores y gamas más baratas Deslizamiento cambiario favorable Rediscusión de políticas comerciales Coordinación en el MERCOSUR Agro Primario Agro Commodity X X XX X X XX X X X XX XX X X XX XX X X X X X Alimentos X X Commodities industriales Automotriz XX X X X X X X X XX XX X XX XX X X X X X XX X X X XX XX X X XX XX X X XX Otros mano de obra barata Otros mano de obra calificada High-tech Servicios transables X X X X X X X X X X X X XX XX X X X X X XX XX XX X X XX X X XX XX X X X X X X X X X X X XX X X X X X X Act. Extractivas X X X XX XX X XX XX X X X XX XX X XX X X X XX XX X X X X X X Nota: X = impacto moderado; XX= impacto fuerte 15 4. Los desafíos de largo plazo: de la administración de la crisis a la reestructuración productiva Las perspectivas de la demanda y los precios internacionales sugieren un escenario relativamente favorable para las actividades primarias, tanto las de producción de materias primas agrícolas como las minero‐extractivas; en el caso de las primeras, el ya muy consolidado posicionamiento de la producción argentina en los circuitos internacionales de distribución y comercialización resulta un factor de competitividad internacional. Ciertamente, la probable situación de estancamiento en los países desarrollados, hacia los que se dirige parte de la oferta argentina, operará algo restrictivamente; sin embargo, el dinamismo esperado en la demanda de los grandes países asiáticos –mercados de importancia creciente entre los destinos principales‐ tenderá más que a compensar aquella restricción. En la medida que Argentina esté en condiciones de aumentar su oferta –perspectiva limitada actualmente más por las vicisitudes del conflicto sectorial que por la disponibilidad de recursos‐ podrá sostener un nivel de exportaciones creciente a mediano plazo. De todas maneras, la incertidumbre instalada en los mercados financieros tenderá a alimentar la volatilidad en los precios respectivos y, con ello, en los ingresos externos y fiscales. Esta situación debería ser acompañada con instrumentos macroeconómicos y fiscales relativamente flexibles. Los commodities y derivados agrícolas, que conforman otra porción sustantiva de las exportaciones argentinas, podrían enfrentar una constelación de factores bastante similar y beneficiarse de un balance relativamente favorable. Si bien en este caso la ampliación de la capacidad de procesamiento de materias primas –que requiere fuertes inversiones de escala‐ podría verse limitada por algunas restricciones en las condiciones de acceso al crédito para las empresas involucradas, la recuperación esperada en los mercados latinoamericanos podría proveer un vector adicional de demanda sostenida. El análisis de las tendencias de política comercial para estos segmentos ofrece cierta complejidad: parece más o menos evidente que en el caso de las materias primas no debería presentarse un nivel de proteccionismo mayor al que tradicionalmente se ha registrado en dichos mercados; más aún, el debilitamiento de la posición fiscal europea compromete crecientemente la viabilidad de los parámetros actuales de la política agrícola regional y esto puede llevar finalmente a una mayor apertura a nivel mundial, cuestión sobre la que debería insistirse en los foros internacionales. En el caso de las industrias de procesamiento las restricciones podrían ser un poco más significativas: si bien no debería esperarse un posicionamiento del escalamiento arancelario por encima de sus niveles actuales, es probable que se intensifiquen algunas prácticas que otorgan preferencia a la manufactura en el lugar de destino. Aquí, el costo del capital puede ser decisivo a la hora de definir la localización de nuevas inversiones. A medida que se avanza hacia eslabones superiores en la cadena de valor agrícola‐ganadera el balance entre oportunidades y restricciones se torna relativamente más desfavorable, como consecuencia de una débil proyección internacional de la industria alimentaria argentina, por una parte, y de regulaciones de acceso a los mercados internacionales más restrictivas, por la otra. En estas condiciones resulta más difícil aprovechar las perspectivas relativamente favorables de la demanda de alimentos a nivel mundial. Hay dos tipos de agentes predominantes en la cadena alimentaria, particularmente en el segmento de productos para consumo masivo: las empresas comercializadores que controlan la gran distribución y las 16 grandes empresas productoras internacionales con capacidad y recursos para diferenciar e innovar en productos. Esta posición dominante se ha traducido en la difusión de normas privadas –asociadas, aunque no total o estrictamente asimilables, a estándares técnicos o sanitarios‐, convertidas en los principales barreras y requisitos de ingreso a los mercados respectivos. El carácter restrictivo de estas normas se potencia con la proliferación de formas sofisticadas de proteccionismo público, generalmente aplicadas de modo abusivo, vinculadas al ejercicio de “buenas prácticas” de elaboración o a preocupaciones ambientales. En este marco, la industria argentina tiene dos limitaciones principales: ocupa lugares subordinados o marginales en la cadena de valor y no ha desarrollado convenientemente una “marca‐país”. La superación de estas limitaciones requiere una política pública articulada y consistente a nivel sectorial, focalizada en el objetivo de upgrading productivo. Los commodities de base industrial –en particular, los productos siderúrgicos‐, por su parte, enfrentan un panorama incierto y predominantemente restrictivo. La demanda internacional para este tipo de productos –caracterizada por una elevada elasticidad/ciclo‐ se desplomó en el segundo semestre de 2008 y la recuperación ha sido volátil; las proyecciones para el futuro inmediato son relativamente pesimistas, en correspondencia con las estimaciones sobre el nivel de actividad en las principales economías desarrolladas. Como suele ser habitual en estos sectores cuando se generalizan coyunturas de elevada capacidad ociosa, también en el marco de la actual crisis se han agravado las presiones proteccionistas, por un lado, y las prácticas de competencia predatoria, por el otro; la industria siderúrgica ha sido uno de los destinatarios principales de los paquetes de salvataje y estímulo fiscal aprobados en Estados Unidos y Europa y, al mismo tiempo, protagonista de contenciosos y denuncias sobre probables maniobras de dumping. Aún no es evidente el surgimiento de tendencias de reestructuración productiva y una eventual relocalización de plantas, pero, en tal caso, es probable que la competencia se afirme en la relativa capacidad promocional de los diferentes países y en las posibilidades y condiciones de acceso al financiamiento internacional por parte de las empresas. En el caso argentino, una recuperación rápida de las economías sudamericanas podría impulsar una reactivación de la demanda; sin embargo, para la definición del margen de aprovechamiento será clave el rumbo que tome la evolución de la industria brasileña –un jugador sectorial de gran envergadura‐. Las prioridades de política para Argentina deberían centrarse en el monitoreo de las prácticas comerciales de los competidores, en la coordinación de acciones a nivel del MERCOSUR y en la promoción de mayores encadenamientos aguas abajo. El sector automotriz es otro de los principales receptores de los programas de ayuda estatal desplegados a nivel internacional a partir de la crisis; en algunos casos, la concreción de la asistencia ha estado condicionada no sólo al resguardo de los niveles de producción y empleo en las empresas terminales, sino a la intensificación de los eslabonamientos a nivel nacional, lo que desafía los estándares acordados multilateralmente. Al mismo tiempo, la mayor agresividad de la competencia y la diferente situación financiera y patrimonial de las diversas compañías líderes en este mercado va forzando una nueva oleada de fusiones y adquisiciones de instalaciones o marcas; así, las nuevas políticas públicas y estrategias privadas pueden desembocar en una reestructuración relativamente importante de la industria a nivel mundial. La industria terminal argentina tiene una inscripción decididamente regional, por lo que el impacto de estos movimientos podría llegar a circunscribirse al reposicionamiento y cambio de 17 share de algunas de las empresas radicadas; en cambio, el dato clave para este segmento del complejo automotriz reside en la velocidad de recuperación del mercado brasileño. Sin embargo, el retorno –cubierto o explícito‐ en los países centrales a ciertas políticas condicionadas a “requisitos de desempeño” puede significar una oportunidad para redefinir los criterios de la política automotriz en Argentina, promoviendo un desarrollo más activo del segmento autopartista y avanzar en la sustitución de importaciones, en especial de las partes y componentes tecnológicamente más complejos. Aquí, la coordinación de la estrategia y los instrumentos a nivel del MERCOSUR resulta absolutamente decisiva. El resto del aparato productivo argentino, sea que su competitividad y modalidades de inserción internacional estén basadas en el costo relativo o en la calificación de la mano de obra –incluidas en este conjunto las actividades de servicios transables‐, se caracteriza, en general, por el predominio de tendencias a la informalización y de estrategias relativamente defensivas. Este panorama, modelado por las transformaciones de los ’90 y la crisis de inicio de los 2000, no ha variado sustancial y cualitativamente durante el ciclo de crecimiento de los últimos años, si bien se han registrado algunos casos sectoriales o empresariales promisorios. En líneas generales, predominan todavía rasgos de una fuerte heterogeneidad estructural, diversos cuellos de botella productivos, débiles economías de red y un relativo empobrecimiento e insuficiencia de las calificaciones técnico‐laborales. El sistema productivo se asienta en las gamas medias o inferiores de los productos respectivos, en los rangos inferiores de contenido tecnológico de las etapas o procesos productivos y en los rangos de menor complejidad y carácter estratégico de las funciones productivas de las firmas. En estas condiciones, la capacidad de apropiación de rentas generadas en la cadena internacional de valor es pobre y la competitividad internacional queda circunscripta a firmas o segmentos productivos muy específicos. Por supuesto, para todos estos sectores las restricciones identificadas en el marco de la situación internacional constituyen una importante amenaza potencial; de todas maneras, probablemente sean más severas aquellas vinculadas a la gestión proteccionista de la crisis que a las condiciones en que se desenvuelvan el nivel de actividad y la demanda. En este sentido, no sólo la emergencia de mayores y más fuertes barreras de acceso en diversos mercados sino, principalmente, las conductas y estrategias ofensivas de penetración de mercados externos sobre la base de subsidios o precios de transferencia pueden resultar particularmente perjudiciales; asimismo, no debe descartarse que algunas propuestas bilaterales de asistencia financiera introduzcan un componente de condicionalidad comercial que actúe en la misma dirección. El hecho de que la industria argentina esté segada hacia formas de competencia por precio hace que estas producciones sean sensibles a las fluctuaciones cambiarias y puedan quedar descolocadas por deslizamientos súbitos o permanentes. Las oportunidades, por su parte, parecen depender casi exclusivamente de la evolución del escenario regional, fundamentalmente Brasil y el resto de Sudamérica, y probablemente sean más factibles y atractivas cuanto mayor el escalamiento y la complejización productiva y tecnológica que alcancen a ser desarrolladas. La puesta en marcha de una política industrial y de promoción de innovaciones consistente y capaz de aplicar “sintonía fina” es, sin duda, condición imprescindible para minimizar las restricciones y aprovechar el margen disponible dentro de los factores relativamente favorables. Una vez 18 más, las negociaciones en el MERCOSUR deberían ser parte integral, y esencial, de esa definición. 5. Conclusiones Sin duda, el tipo de cambio “competitivo” y estable resultó una política muy importante para el crecimiento de la última década; sin embargo, tal como sostienen Damill y Frenkel (2009) “es imposible hacer sintonía fina con la política cambiaria para regular el ritmo de crecimiento de la demanda agregada mediante variaciones en el tipo de cambio real”. El tipo de cambio actúa como una herramienta que promueve aquellas actividades intensivas en empleo, y en términos generales, beneficia la producción local en relación a las importaciones; ahora bien, la transformación de la configuración tecno‐productiva de la economía requiere intervenciones adicionales y de otro tipo. Siendo que la paridad cambiaria ha sido totalmente diferente a la del régimen de convertibilidad, la elasticidad importaciones‐producto no cambió significativamente y, si lo hizo, fue “hacia arriba”; en el mismo sentido, no se observan alteraciones significativas en la composición de las importaciones o en la participación en el valor agregado industrial de sectores intensivos en ingeniería o aquellas industrias de metales y químicos (Herrera y Tavosnanska, 2011). La hipótesis de un proceso de reindustrialización en ciernes reconoce el mayor dinamismo relativo del sector manufacturero desde 2003, pero debe ser relativizada desde el punto de vista de la verificación de cambios estructurales significativos (Fernández Bugna y Porta, 2011). Del mismo modo, las políticas macroeconómicas de ingresos y de sostenimiento de la demanda han sido muy importantes para impulsar el crecimiento y una redistribución progresiva. Sin embargo, tanto el dinamismo agregado como la progresividad en la distribución del ingreso encuentran un límite en el perfil productivo. El piso inflacionario actual, que a pesar de la vigencia de medidas compensatorias y de negociaciones salariales activas debilita la posición de los perceptores de ingresos fijos –a la vez que compromete la estrategia de competitividad vía el tipo de cambio‐, se asienta en parte en restricciones de oferta y en parte en las rigideces en la estructura de apropiación de rentas dentro de las diferentes cadenas de valor. Los desafíos que enfrentan la sociedad y la economía argentina en materia de inclusión social y de superación sustentable de la restricción externa al crecimiento requieren una respuesta que vaya más allá de los estímulos generales a la demanda agregada y de las medidas de administración comercial y cambiaria. La estrategia de desendeudamiento, implementada consistentemente a lo largo de todo el período, contribuyó de un modo decisivo a la recuperación de importantes márgenes de decisión sobre la política económica. En el mismo sentido, la estatización del sistema previsional hacia finales de 2008, no sólo tuvo un impacto positivo sobre la sustentabilidad, la cobertura y la eficacia del propio sistema, sino que dotó al Estado de una especie de “fondo anticíclico” que amplió sus márgenes de intervención frente a coyunturas eventualmente recesivas. Esta herramienta parece aún más necesaria en un caso, como el argentino, en que el sistema financiero presenta serias limitaciones para brindar financiamiento de largo plazo y el mercado de capitales está escasamente desarrollado. La reciente reforma de la carta orgánica del Banco Central constituye otro paso sustantivo para la recreación de una institucionalidad 19 orientada a promover el desarrollo. Precisamente, la superación de los problemas de heterogeneidad social que presenta la estructura económica argentina requiere de un Estado que, además de estimular el crecimiento, tenga capacidad para intervenir activamente en la definición de un perfil productivo que satisfaga el desafío de la equidad. 20 Referencias Abeles, M. (2009), “El impacto de la crisis internacional en la economía argentina”, Revista de Trabajo, Año 5, Nº 7, Julio/Diciembre 2009. Agis, E. (2010), “Desacople en Argentina y Brasil: Crisis internacional y reacciones de política económica”, documento presentado en el segundo Congreso de la Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina (AEDA), 20 y 21 de Septiembre de 2010. Damill, M. y Frenkel, R. (2009), “Las políticas macroeconómicas en la evolución reciente de la economía argentina”, Nuevos Documentos CEDES Nº 65, 2009. Fernández Bugna, C. y Porta, F. (2011), “La Argentina del largo plazo: Crecimiento, fluctuaciones y cambio estructural“, PNUD Argentina, Mercado, R., Kosacoff, B. y Porta, F. editores, PNUD 2012. FMI (2012), “World Economic and Financial Surveys. Regional Economic Outlook. Western Hemisphere: Rebuilding Strength and Flexibility”, Abril, 2012. Herrera, G. y Tavosnanska, A. (2011), “La industria argentina a comienzos del siglo XXI“, Revista de la CEPAL, Nº 104, pp103‐122, Agosto 2011. INTAL (2011), “Informe MEROCUSR Nº16. Segundo Semestre 2010 – Primer Semestre 2011”, Banco Interamericano de Desarrollo. Sector de Integración y Comercio, Diciembre 2011. Jaumotte, F. (2011), “Fixing the flaws in EMU”, Finance & Development, December 2011. MECON (2009a), “Importaciones: Descripción e impacto de las medidas de política comercial”, Nota Técnica N° 14, Informe Económico N° 68, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Segundo Trimestre de 2009. MECON (2009b), “Reacciones de política económica frente a la crisis internacional”, Nota Técnica N° 18, Informe Económico N° 69, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Tercer Trimestre de 2009. MECON (2010), “Políticas de Protección del Empleo Frente a la Crisis”, Nota Técnica Nº 38, Informe Económico Nº 74, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Cuatro Trimestre de 2010. 21