El área 18

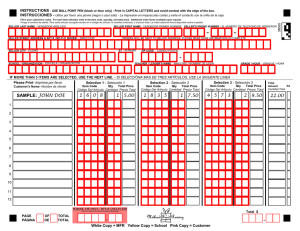

Anuncio