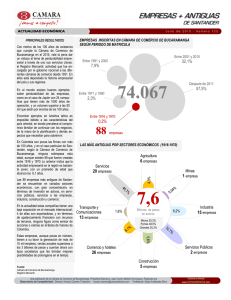

geo von lengerke

Anuncio