1 Harol Gastelú Palomino La piscina

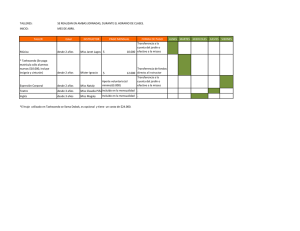

Anuncio