Informe de lectura sobre el diálogo De Libero Arbitrio de San Agustín

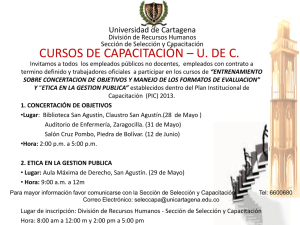

Anuncio