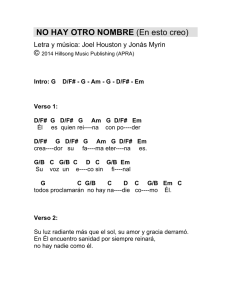

escuela de música composición de cinco obras musicales en base

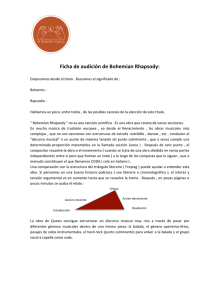

Anuncio