Pergaud, Louis - La guerra de los botones

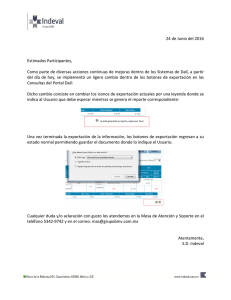

Anuncio