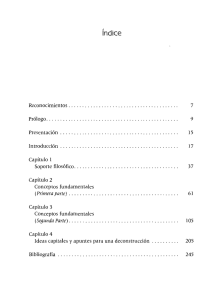

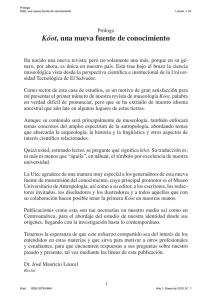

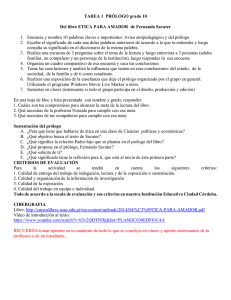

escritura del prologo

Anuncio