«Evolución de la Autoimagen y Esquema Corporal a través de la

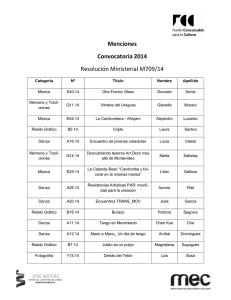

Anuncio