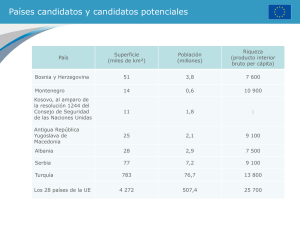

EL RETORNO A EUROPA DE LOS PAISES DEL ESTE: EL RETO

Anuncio