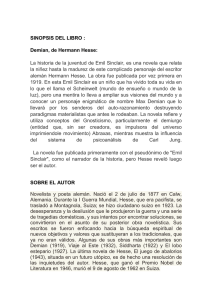

Hermann Hesse.

Anuncio