Rusia- URSS- Rusia1 : la necesaria historia del futuro

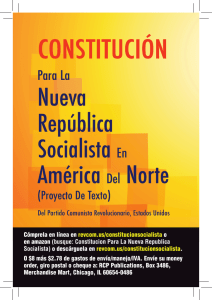

Anuncio