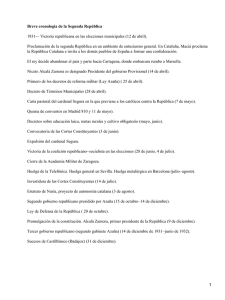

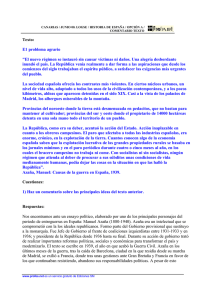

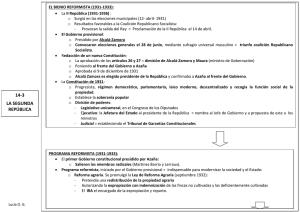

La sociedad imaginada: la visión de futuro de los líderes en

Anuncio