El escritor de epitafios - Hernan Rivera Letelier

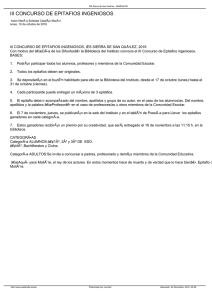

Anuncio