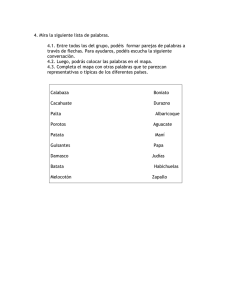

Descargar original

Anuncio