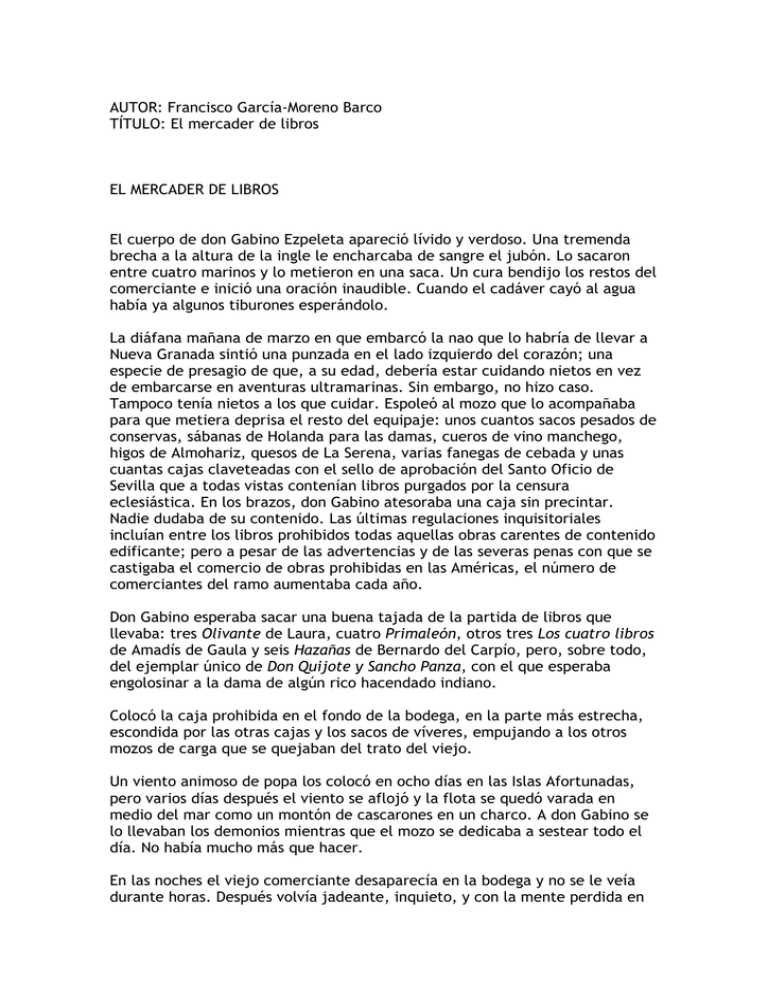

AUTOR: Francisco García-Moreno Barco TÍTULO: El mercader de

Anuncio

AUTOR: Francisco García-Moreno Barco TÍTULO: El mercader de libros EL MERCADER DE LIBROS El cuerpo de don Gabino Ezpeleta apareció lívido y verdoso. Una tremenda brecha a la altura de la ingle le encharcaba de sangre el jubón. Lo sacaron entre cuatro marinos y lo metieron en una saca. Un cura bendijo los restos del comerciante e inició una oración inaudible. Cuando el cadáver cayó al agua había ya algunos tiburones esperándolo. La diáfana mañana de marzo en que embarcó la nao que lo habría de llevar a Nueva Granada sintió una punzada en el lado izquierdo del corazón; una especie de presagio de que, a su edad, debería estar cuidando nietos en vez de embarcarse en aventuras ultramarinas. Sin embargo, no hizo caso. Tampoco tenía nietos a los que cuidar. Espoleó al mozo que lo acompañaba para que metiera deprisa el resto del equipaje: unos cuantos sacos pesados de conservas, sábanas de Holanda para las damas, cueros de vino manchego, higos de Almohariz, quesos de La Serena, varias fanegas de cebada y unas cuantas cajas claveteadas con el sello de aprobación del Santo Oficio de Sevilla que a todas vistas contenían libros purgados por la censura eclesiástica. En los brazos, don Gabino atesoraba una caja sin precintar. Nadie dudaba de su contenido. Las últimas regulaciones inquisitoriales incluían entre los libros prohibidos todas aquellas obras carentes de contenido edificante; pero a pesar de las advertencias y de las severas penas con que se castigaba el comercio de obras prohibidas en las Américas, el número de comerciantes del ramo aumentaba cada año. Don Gabino esperaba sacar una buena tajada de la partida de libros que llevaba: tres Olivante de Laura, cuatro Primaleón, otros tres Los cuatro libros de Amadís de Gaula y seis Hazañas de Bernardo del Carpío, pero, sobre todo, del ejemplar único de Don Quijote y Sancho Panza, con el que esperaba engolosinar a la dama de algún rico hacendado indiano. Colocó la caja prohibida en el fondo de la bodega, en la parte más estrecha, escondida por las otras cajas y los sacos de víveres, empujando a los otros mozos de carga que se quejaban del trato del viejo. Un viento animoso de popa los colocó en ocho días en las Islas Afortunadas, pero varios días después el viento se aflojó y la flota se quedó varada en medio del mar como un montón de cascarones en un charco. A don Gabino se lo llevaban los demonios mientras que el mozo se dedicaba a sestear todo el día. No había mucho más que hacer. En las noches el viejo comerciante desaparecía en la bodega y no se le veía durante horas. Después volvía jadeante, inquieto, y con la mente perdida en sabe Dios qué asuntos. El mozo lo veía acostarse y revolverse intranquilo en su hamaca. Los días se sucedían iguales y la desidia perdía a los marinos que se jugaban a las cartas su ración de rancho. Don Gabino seguía desapareciendo al anochecer. El cuarto día, cansado de seguir los juegos de los marinos, el mozo siguió a su amo hasta la bodega. Aprovechando la luz de la vela del viejo, bajó los escalones enmohecidos por la humedad. Al acercarse a la bodega sintió un olor nauseabundo, mezcla de carnes secas a medio pudrir, bacalao salado, tocino rancio y heces humanas. Don Gabino se metió en la panza apestosa del barco y atrancó tras de sí la puerta. El mozo se acercó con cautela y pegó la oreja al portón. Escuchó al viejo remover sacos, empujar fardos y amontonar cajas. Intentó ver entre las juntas de la puerta sin distinguir más que sombras. Entonces, tras un silencio espeso, escuchó al viejo murmurar. Parecía como si estuviera rezando una letanía o como si hablara con alguien, pero, era imposible que hubiera alguien más allí; la bodega era demasiado pequeña y estaba excesivamente llena de trastos como para esconder a alguien. Del fondo de la cueva llegaba un lamento agostado, un carraspeo de anciano tísico. Por momentos, las voces parecían multiplicarse; ya no era la voz aguardentosa del comerciante, sino una voz suave e infantil, como de mujer. Viejo puto -pensó para sí- así es que ésas tenemos. Un ruido sordo le obligó a apartarse y esconderse tras una celosía. Aún pudo escuchar un trasiego de ropas y un revuelo de pendencia en el fondo de la bodega; algún grito ahogado. Los golpes arreciaron por un momento y pensó que estaban matando al viejo, pero unos minutos más tarde salía de la oscuridad alisándose el pelo y atacándose los calzones. Atrancó la bodega y pasó delante de él murmurando maldiciones y tocándose una herida en la mejilla. Al siguiente día les despertó el ajetreo en cubierta. Una leve brisa erizaba la superficie del mar y los marinos se afanaban en desplegar las velas, buscaban como perros en celo la dirección del viento, tensaban el foque, arriaban la cangreja y por todos lados no había más que confusión. Don Gabino mostraba una sonrisa esperanzada. No obstante, a pesar del entusiasmo inicial, la nave no se movió más que unos cuantos metros y conforme el sol fue subiendo en su órbita el viento fue desapareciendo y el coraje en la tripulación aumentando. El viejo había ido cambiando la sonrisa por una mueca de decepción e impotencia. Al rato había desaparecido de la cubierta, pero el muchacho sabía donde hallarlo. Bajó varias escaleras, pasó de largo las cocinas y se internó en lo más profundo de la barriga de la nave. La puerta estaba cerrada a cal y canto tal como imaginaba. Se repitieron los ruidos de la noche anterior: el viejo tísico se quejaba del frío y la humedad que le reblandecían los huesos, una voz más gruesa se lamentaba de la escasez de comida y del aburrimiento de comer diariamente tasajos; que no sólo de pan vive el hombre –se dolía- y daba al diablo el hato y el garabato. Pero, sobre todo, le llamó la atención la voz de la mujer. Sollozaba y maldecía la hora en que decidió hacer ese viaje a ninguna parte con una partida de locos, engañada por falsas promesas de ríos de leche y montañas de oro. Pero por mi agüela que si este viaje no termina depriesa –clamaba- me van a ver vuesas mercedes pronto arrejuntarme con alguno de esos marinos que me dé mejor vida, que ésta no hay Dios que la aguante. Don Gabino le instaba a bajar la voz con promesas remotas y so pena de que alguien les oyera y el viejo tísico hacía aspavientos escandalizado por la frescura de la niña. Por Dios, señora, que antes he de verme muerto que permitir que vuesa merced manche su dignidad con la canallesca, que ya presiento yo que esto es obra de los malignos encantadores que no pueden reprimir la ojeriza y la inquina que me tienen. Dos semanas estuvieron estancados en las aguas durante las cuales no pasó una noche en que don Gabino no fuera a la bodega y discutiera con los curiosos personajes, ni hubo noche que el mozo no lo siguiera. Pegado a la puerta como una salamanquesa no perdía palabra de las continuas porfías sobre la comida y las condiciones de la estancia y los escarceos de don Gabino con la moza; en más de una ocasión llegó a oír al tísico jurar entre toses atravesar de una estocada al que se atreviera a ponerle la mano encima a la sin par doña Dulzaina. La misma mañana en que tiraron el cuerpo de don Gabino al mar, una brisa cálida con olor a tierra mojada preñó las velas y lanzó la nave hacia adelante. La mesana crujió por la presión y los marinos entraron en una actividad frenética para aprovechar el viento al máximo. El mozo supo que ésa era su ocasión para bajar a la bodega. El portón al que tantas noches se había pegado cedió a su empuje y sintió el tufo caliente del interior. En el fondo, donde su amo solía pasar las noches hablando había un revoltijo de cajas y sacos. Se acercó temerosamente y oyó como una especie de bufido sordo en el rincón más profundo. Allí estaba la caja con los libros prohibidos. Había uno caído y deshojado. Se acercó y leyó el título “Don Quijote de la Mancha”. A sus espaldas sintió un removerse de cuerpos y el silbido inconfundible de una espada desenvainada. Francisco García-Moreno Barco