Fuera y dentro de la caja de herramientas de la sociabilidad

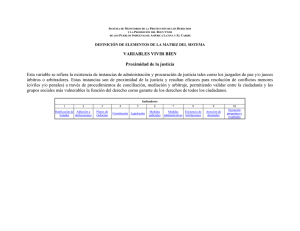

Anuncio