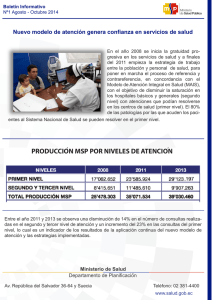

la salud pública del ecuador durante las últimas décadas

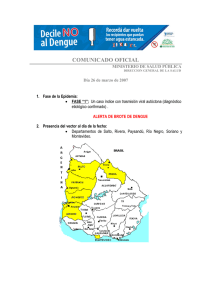

Anuncio