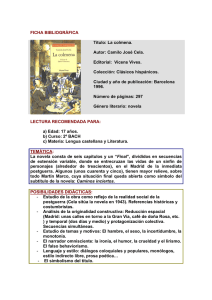

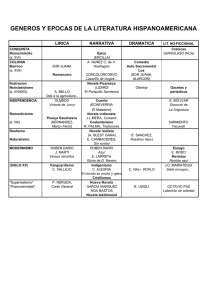

La gran novela latinoamericana

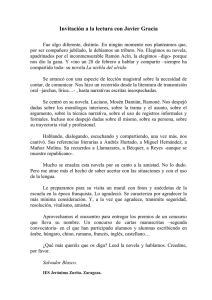

Anuncio