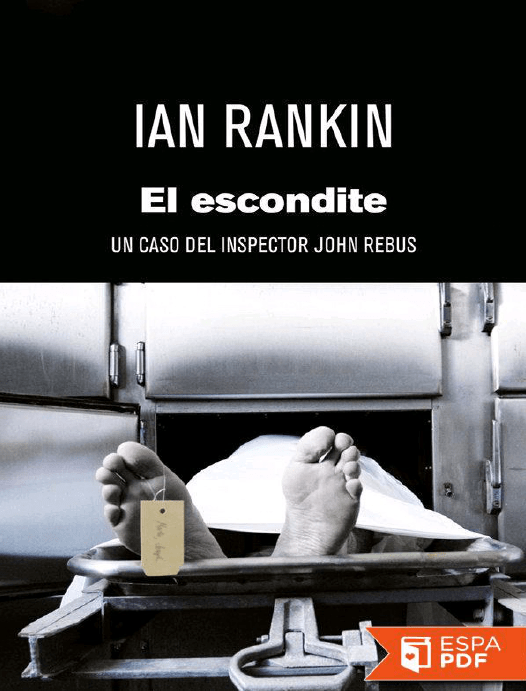

El escondite

Anuncio