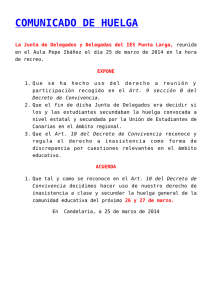

File - PERIÓDICO ROJO Y NEGRO

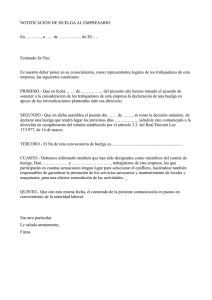

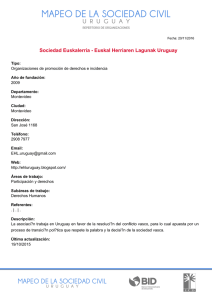

Anuncio