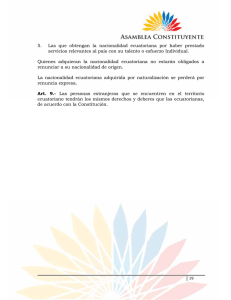

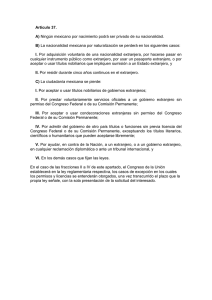

nacionalidad por carta de naturaleza: un ejemplo de equidad

Anuncio