Epílogo: De Miguel a Luis Dalmacio

Anuncio

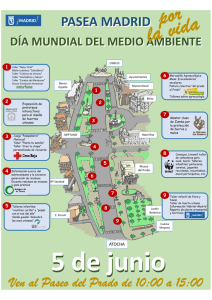

Epílogo: De Miguel a Luis Dalmacio Marcenado del Moire, 29 de diciembre de 2013 Mi querido hermano Luis: Como puedes ver en estos tiempos de Internet, de teléfonos móviles, de rapidísimas comunicaciones, he preferido escribirte esta carta de mi puño y letra para que ella te transmita, si puede ser, lo que siento en estos momentos. En ella quiero reflejar mi AMOR, así con mayúsculas, a Tata Prado, al tío Manuel y sobre todo a nuestros padres y abuelos, que nos hicieron sentirnos hermanos desde el primer día y así será hasta que abandonemos este mundo. Qué nudo tengo en el pecho, hermano mío, al recordar toda nuestra vida y contemplar desde la distancia, desde lo alto de mis setenta y dos años, la grandeza de alma, los valores que atesoraba nuestra familia y que supieron transmitirnos. Los recuerdos se me agolpan en la memoria. ¡Cómo nos pegábamos con cualquier chico del pueblo que insinuara que uno de los dos era recogido! Viene también a mi memoria cuando Tata Prado se le escapó que padre había muerto de una puñalada, cuando siempre nos habían dicho que murió atropellado… Todas estas incógnitas y otras estaban en mi subconsciente y yo quería saber lo que había de cierto en todo ello. Ahora sé muchas cosas, aunque sólo sea en parte, pero me siento aliviado, como si se hubiera abierto una ventana que llevaba toda la vida cerrada, y estoy contento y agradecido por haber comenzado estas investigaciones, a pesar de tu oposición inicial. Creo y espero que tú también estés satisfecho. He descubierto que los rumores eran ciertos. Nacimos de distinta madre y de distinto padre. Por una parte, no me importa. Hoy más que nunca te siento como verdadero hermano, a pesar de no llevar la misma sangre. Porque, Luis, ¿qué es ser padre o madre? Elena, nuestra madre, nos amamantó a los dos y siempre he oído decir, y sabido por mi profesión, que una mujer cuando da el pecho a su hijo siente como le transmite la vida, más, mucho más que cuando está en su vientre y, luego los padres te alimentan, te educan, pasan las malas noches a su lado, te forman para la vida, pero sobre todo, te dan su inmenso cariño y, esto no nos ha faltado. Hermano, creo que si se nos hubiese hablado con toda naturalidad de lo que sucedió, si Tata Prado no se hubiera callado lo que sabía, yo no hubiera tenido suspicacias. Porque ella lo sabía, pero le juró a nuestro padre, Emilio, que no lo diría. Y ya ves, fue fiel a su juramento y siento admiración por ella. ¡Cargar toda la vida con ese peso! Sabes bien que en esa época, nuestros mayores pensaban que había cosas que los pequeños no debíamos saber, y cuando preguntabas te respondían que eso no era cosa de niños, que ya lo entenderíamos cuando fuéramos mayores, y si insistías te podías llevar un buen cachete, o un pescozón, o… Más tarde, cuando Tata Prado ya había fallecido, encontré entre unos papeles la partida de defunción de nuestro padre en la que constaba como causa de la muerte “politraumatismo por atropello”, firmada por testigos cuyo nombre jamás se había mencionado en casa. Cuando le pregunté a madre, me respondió que me olvidara de esas cosas tan dolorosas y que había pasado hacia tanto tiempo. Como sabes, esa partida me pareció muy irregular, y por ello quise investigar más en el procedimiento forense del atropello. Gracias a mi profesión, yo podía entender bien lo que allí pusiere. Me costó mucho que me lo dieran, y cuando lo tuve en mis manos, pude comprobar que estaba lleno de anomalías. Por ejemplo, la instrucción se había hecho a toda prisa, la autopsia estaba firmada unas pocas horas después del suceso ¡en la madrugada de un día festivo!, había nombre irreconocibles, las firmas se parecían mucho, como si una misma persona hubiera firmado en varios sitios… Había algo que no cuadraba, lo que avivó mi interés por saber. Además, te diré que fue una casualidad, ¿casualidad o providencia?, la que en un congreso de medicina me llevó a coincidir con un tal Rodrigo Lamata, el cual, al reconocer, mi apellido me hizo un comentario sobre lo que su padre afirmaba. Decía que él le debía mucho a nuestro padre. A partir de entonces, he invertido mucho tiempo y dinero siguiendo una corazonada y he descubierto todo lo que te cuento, y que podrás leer en las cartas de padre y de sus amigos. Santiago se ha dado un salto hasta Oviedo y ha comprado un escáner para hacernos con ellas, ya que el cura de Marcenado no nos permite llevarnos los originales. Por eso, ya jubilado, con tiempo, ganas, salud y recursos, me puse en serio a investigar la historia de nuestro padre. Faltando madre y el tío Manuel, ya no iba a hurgar en las heridas de nadie ni iba a faltar el respeto al hombre que nos crió. Coincidió también que encontré una carta de padre fechada el 1 de junio de 1941, en la que pedía a madre que se reuniera con él en Madrid para la entrega de una cátedra a alguien, y para el funeral de don Álvaro Cervello de Guillerna, de quien yo creía que era el padrino de padre pero no, era un profesor suyo y su protector en el ejercicio. En ella hablaba también de su amigo Luis Miguel Herranz, que al parecer ocupaba en esos momentos la vivienda de don Álvaro. Me llamó la atención esa circunstancia, pues no parecía haber relación entre el doctor y este amigo de padre, y quise investigar un poco por ese lado. Quizá ese tal Luis Miguel, aunque no aparecía entre los papeles del procedimiento forense de la muerte de padre, viviendo en Madrid y teniendo relación con él, podía seguir vivo y yo podría hablar con él, o quizás habría dejado algo escrito. Era un hilo muy fino, pero tiré de él. La partida de defunción de este tal Luis Miguel apareció varias semanas después de iniciar la pesquisa, en un minúsculo municipio de Asturias llamado Marcenado del Moire, con fecha del 22 de julio de 1941. Además, mi nieta Elvira me ayudó a buscar en Internet y encontró un anuncio publicado en el periódico italiano Il Messaggero en 1942, en el que se ofrecía una recompensa por cualquier noticia de Luis Miguel Herranz Castillejos, dando razón de un despacho de abogados en Madrid. Resultó que el despacho de abogados seguía en funcionamiento, ahora con el nombre de Urrutia, Galdós y Santos, y fueron tan amables de atenderme. Allí di con un amabilísimo administrativo encargado del archivo del bufete, llamado Jorge García, quien se tomó como un desafío profesional encontrar entre sus legajos alguna referencia al desdichado Luis Miguel Herranz, a quien seguían buscando después de muerto. Resultó que el padre de éste, cliente del despacho en los años 40, había lanzado aquella búsqueda. Al parecer, no había conseguido noticias del paradero de su hijo, aunque sí aparecieron unos extractos bancarios que indicaban que había dispuesto de la herencia de su madre, retirando elevadas cantidades de varios bancos asturianos durante los últimos días de julio y primeros de agosto de 1941. Para entonces, ya estaba muerto, según la partida de defunción. No obstante, era posible que nada de esto tuviera que ver con la muerte de padre. Al fin y al cabo, padre murió en Madrid dos días antes que su amigo. Pero esa cercanía de fechas me resultó llamativa. Era indudable que ahí había pasado algo, tuviera que ver con padre o no. Por otra parte, no tenía muchas más pistas que seguir, así que convencí a Chelo y en verano nos trajimos a la familia de vacaciones a una casa rural de Marcenado del Moire. Como ya te conté, resultó ser un pueblo muy agradable y chiquitín, con un par de bares y unas impresionantes vistas del valle, donde los chicos se lo pasaron en grande, y Elvira, que primero vino de morros porque quería pasar las vacaciones con sus amigas, se echó un novio de verano en el pueblo con el que parece que la cosa va cuajando, a pesar de la distancia. Por mi parte, aproveché para preguntar a todos los que veía más viejos que yo sobre el tal Luis Miguel, y casi todos me remitieron a un tal Xoaquín, a quien llamaban “el comunista”, que tenía más de noventa años y era la memoria viva del pueblo. Lamentablemente, el hombre había tenido un achuchón de salud y su hija se lo había llevado con ella una temporada a la ciudad, y no me fue posible hablar con él. Ahí quedó la cosa durante unos meses, hasta que a principios de diciembre, Elvira me dijo que su novio asturiano, con el que pasa eternidades viéndose por el ordenador, le había comentado que Xoaquín el comunista había vuelto al pueblo para pasar el invierno, quejándose de que la ciudad le estaba matando. Le pedí a mi nieta que su novio hablara con el anciano, pero el chico respondió que era difícil hablar con él, pues estaba muy sordo, y añadió, con mucha razón, que no sabría qué preguntarle ni sabría interpretar sus respuestas. Además, Elvira había aprobado todos los exámenes, y no me costó mucho convencer a su padre de que me acompañasen los dos en un viaje a Asturias para hablar con el tal Xoaquín, y de paso, que la niña viera a su romeo. Llegamos el día después de Navidad, y encontramos el precioso pueblo medio vacío, aunque aún vivo. Fue fácil localizar a Xoaquín, un viejo pequeño y algo encorvado, con una gorra encajada hasta las orejas de trasgo y pocos dientes, quien efectivamente estaba muy sordo, pero con todos los engranajes de la cabeza funcionando como los de un reloj, cuidado por una mujer ecuatoriana cuya voz, hasta el momento, no hemos llegado a escuchar. Nos recibió en la cocina de su casa, presidida por un enorme hogar de hierro al que echó un par de troncos para estar más a gusto. Olía a cocido. Le dije a voces quién era, pero no me entendía, así que mi hijo sacó una libreta del coche y escribió nuestro nombre en un papel con unas letras bien grandes. Xoaquín leyó los apellidos, moviendo los labios, y pude ver que se le encendía una luz en la cabeza. Sabía quién era yo. Entonces me hizo señas de que me sentara junto a él, estudió mis facciones con los ojos blanquecinos de cataratas, me señaló con un dedo lleno de nudillos y me dijo que había conocido a mi padre. Me quedé sin respiración. Noté que Santiago me agarraba del brazo, y juntos prestamos toda nuestra atención a ese hombrecillo de orejas sobresalientes mientras nos contaba que padre había sido muy amigo de un vecino del pueblo, residente en una quintana a las afueras. También me dijo que sabía dónde estaba enterrado Luis Miguel, y que era probable que supiera algo más. Habíamos dado con un filón. Se hizo el misterioso y casi me da un infarto de la emoción, pero no quiso decir ni una palabra. El señor Xoaquín tenía sus propios tiempos. Se levantó de la silla, con un crujir de huesos, tomó una garrota que parecía de bambú, con unos nudos sobresalientes a intervalos regulares, a juego con sus nudillos hinchados por la artrosis, se despidió de la ecuatoriana, se caló un poco más la gorra y echó a caminar con un vigor sorprendente. Primero nos llevó cuesta arriba, por un camino que, a todas luces, hacía mucho que no se utilizaba. Llegamos hasta las ruinas de una casa enorme, que el hombre nos señaló que había sido un molino en tiempos, y que fue quemada por los falangistas hace muchos años. Aún se veían las piedras ennegrecidas por el incendio. Dejando la casa atrás, nos llevó hasta un viejo recinto rodeado por una verja corroída de orín, y allí nos señaló la tumba de Luis Miguel. Estaba marcada por una simple cruz de hierro y un cartelito escrito a mano, con las letras casi borradas. Coincidía con la partida de defunción. Luego me enteré de que fue este hombre, allí enterrado, quien nos regaló las medallas de la Divina Infantita que tenemos desde que nacimos. El viejo esperó pacientemente, sentado en una piedra y apoyado en su garrota, chasqueando los labios y mirando hacia la quintana hundida, y cuando consideró que ya habíamos visto suficientes lápidas de gente apellidada Argüelles, ninguno de los cuales parecía tener ninguna relación con este tal Luis Miguel, se volvió a levantar con la sonajera de huesos y enfiló hacia la iglesia del pueblo. Se detuvo un momento antes de entrar en el templo, como si temiese estallar en llamas al atravesar el umbral. No ocurrió. En cambio, miró alrededor y, al no ver al cura en la iglesia vacía, golpeó con el bastón uno de los bancos, levantando ecos por todo el edificio. Apareció el párroco, se lo llevó a un aparte y allí el comunista le dio en susurros unas instrucciones, sin atender a razones, pues no era capaz de escucharlas. El cura desapareció en las profundidades de la iglesia mientras el señor Xoaquín esperaba sentado en un banco, apoyado en su garrota y con los ojillos de trasgo brillantes, sin querer darnos más explicaciones. Al rato, volvió el sacerdote, preguntando quién quería consultar el expediente. Me levanté y supuse que era yo. El viejo me sonrió, se levantó de nuevo, se llevó la mano a la gorra, que por supuesto no se había quitado, despidiéndose de nosotros y diciendo que ya sabíamos dónde encontrarle, y se fue. El cura nos guió hasta un despacho en la sacristía, iluminado con la maravillosa luz de un día claro de invierno en Asturias que entraba por una enorme ventana, con una silla, un escritorio de madera y, descansando sobre él, un enorme legajo atado con un cordel. El párroco se ofreció a ir a buscar otra silla para Santiago, y cuando volvió con ella, yo ya había deshecho el atadijo y empezado a leer. El hombre nos hizo prometerle que le contaríamos de qué trataba todo aquello, y nos dejó tranquilos. Cómo contarte, Luis, todo lo que encontramos en aquellos papeles. Se trataba de la correspondencia entre Luis Miguel, padre y otro amigo común a ambos, un tal Dalmacio Argüelles. Fueron compañeros durante la guerra, y forjaron tal amistad que tú y yo recibimos nuestros nombres por ellos. Las cartas abarcan unos dos años, desde el final de la Guerra Civil hasta agosto de 1941, y cuentan todo lo que pasaron nuestros padres durante aquellos tiempos de su puño y letra. Santiago está sacando copias de todas las cartas en su aparato. Padre no murió atropellado, Luis, ni apuñalado. El cuerpo que hay enterrado en su tumba, en Madrid, es de quien fue el marido de la Tata Prado, que no murió en la guerra. Padre hizo pasar ese cadáver como suyo y se exilió con nombre falso, probablemente a México, con su amigo Dalmacio. Pronto te haré llegar una copia de las cartas y tú mismo podrás leer toda la historia. Así, he sabido las circunstancias de mi nacimiento. Nací de una mujer llamada Francisca Molero, que era vecina de padre en Toledo, y de padre desconocido. No somos mellizos, aunque seamos hermanos. Esta mujer se tiró por una ventana a las pocas horas de parirme, loca de sufrimiento, y padre, sin pensarlo un minuto, me llevó consigo a casa, y madre me aceptó como hijo suyo sin dudarlo, y jamás hizo mención al asunto. Qué grandeza de espíritu por parte de ambos. Estoy muy satisfecho de haber empezado esta búsqueda. Elvira y Santiago viven esto como una aventura, pero yo lo vivo como el colofón de mi vida. Sabes que siempre he tenido ese hueco; el pasado, las decisiones de mis padres, todo eso es una parte de mí, y es una parte que ha estado desdibujada hasta ahora. Tú, por ejemplo, nunca has tenido esa necesidad, ni Rita tampoco, pero yo sí. Necesitaba aclarar ese espacio lleno de niebla, incluso a mis años, cuando no me queda más que vivir con mi mujer y disfrutar de los nietos. Pero también ha sido por ellos, y por mis hijos, porque también es su historia, también tienen una esquina de su pasado borrosa. Ahora he conseguido iluminar parte de esa neblina, y dudo que pueda llegar mucho más allá, pero por lo menos me quedo con la conciencia tranquila de que he hecho lo que he podido, y que he llegado a conocer al hombre que torció mi destino de hijo bastardo de un labriego y me lo cambió por el de hijo legítimo de un médico, y luego hijo putativo de un ingeniero. Le debo mi vida. Ahora sé cómo nací, y sé que mi madre, Francisca, me amaba. Podía haberse tirado al río embarazada de mí, pero no lo hizo. Esperó a que yo naciera, me dio de mamar, me envolvió cuidadosamente y sólo cuando supo que yo iba a estar bien, cedió al impulso de matarse. Esto me emociona hasta las lágrimas, Luis. Pobre mujer, sobre quien cayeron tantas desgracias. Le agradezco tanto lo que hizo… Estoy seguro de que ese amor que me dio en los pocos momentos que estuvimos juntos me ha alimentado toda mi vida, sin saberlo. Aunque padre menciona en sus cartas que Francisca tenía otros hijos de su marido, realmente serían sólo medio hermanos míos. No tiene sentido buscarles para contarles la última desventura de su madre, quien, al parecer, consiguió ocultarles lo que le había ocurrido. Esa historia es mejor dejarla así. Y del hombre de cuyos lomos yo haya salido, no quiero saber nada, aunque pudiera encontrarle. Encargaré unas misas por Francisca Molero, una mujer tan valiente como infortunada, y la llevaré siempre dentro de mí. No sé qué fue de padre y su amigo Dalmacio una vez decidieron exiliarse, y no sé cómo averiguarlo, pues partieron con nombres falsos y esos no he conseguido averiguarlos todavía, ni sé si lo conseguiré. Quizá murieron durante la travesía, como don Álvaro Cervello, o quizá llegaron e iniciaron una nueva vida. Lo lógico hubiera sido que padre, una vez establecido allí, hubiese intentado ponerse en contacto con madre para reunirnos todos, pero eso no es tan sencillo como parece. La última carta de todas era de padre y estaba dirigida a madre. En ella, fechada el día 8 de agosto de 1941, le cuenta su intención de huir a México y deja encargado al cura del pueblo en aquel momento, un anciano llamado don Roque, de enviar la carta. Esta mañana, me he acercado al cementerio de Marcenado del Moire, para curiosear, y he encontrado la tumba de ese cura. Según consta en la lápida, murió el 9 de agosto de 1941, a los 92 años de edad, al día siguiente de que padre y su amigo Dalmacio partieran. Por eso, la carta que le envió a madre diciéndole que no estaba muerto nunca llegó a su destino. Por otro lado, las personas que podían haberle dicho a madre que no era viuda eran Tata Prado y el doctor Vicente Lamata. Tata Prado, según consta en las cartas de padre, le juró que no se lo contaría, y al doctor Lamata no le interesaba comprometer la mitad de su consulta con un rojo fugitivo. Así, madre quedó libre, y en cuanto nació Rita pudo casarse con el tío Manuel. Y sin saberlo, cumplió la voluntad de padre, de llamar a la niña Margarita, como su madre fallecida. Al mudarnos a Madrid y morir al poco los abuelos, padre, si llegó con vida, ya no supo dónde encontrarnos y la relación se perdió para siempre. Creo que madre tuvo sus sospechas de que la muerte de padre no había sido trigo limpio, pero es posible que temiera perdernos, pues había sido ella quien había abandonado el hogar, y quien se iba, perdía a los hijos. Es posible que también por eso rehusara volver a Madrid cuando padre se lo pidió. Por otro lado, seguramente Vicente Lamata cobró cuantos favores le debían para acelerar el procedimiento forense y conseguir el certificado de defunción en el menor tiempo posible, pero todo el mundo salía ganando con la mentira. Al fin y al cabo, tú y yo hemos tenido una buena vida, Rita también, y hemos tenido dos hermanos más y un padre para hacer de nosotros una familia. Estoy muy contento, Luis. Mañana o pasado, Santiago habrá terminado de copiar todas las cartas. Quisiera encontrar a las familias de esos dos hombres, Luis Miguel y Dalmacio, que formaron tan extraordinario lazo con padre a través de su amistad, para entregarles una copia. Supongo que, al igual que nosotros mantenemos amistades desde los tiempos de nuestra mili, en la guerra con más razón se forman vínculos tan estrechos que ni la distancia ni el tiempo pueden con ellos. Volveremos a casa a tiempo de comernos las uvas con vosotros, como siempre. Prometo contaros con detalle toda la historia. Como no termine pronto esta carta, llegaré yo antes. Un abrazo de tu hermano que te quiere, Miguel.