TEMA 3 SÍNTOMAS Y MOTIVOS DE CONSULTA MÁS

Anuncio

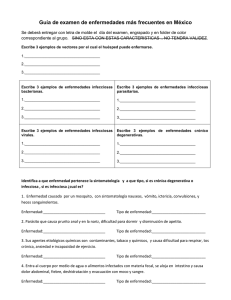

SÍNTOMAS Y MOTIVOS DE CONSULTA MÁS FRECUENTES EN ATENCIÓN PRIMARIA 57 TEMA 3 SÍNTOMAS Y MOTIVOS DE CONSULTA MÁS FRECUENTES EN ATENCIÓN PRIMARIA. En este tema trataremos diversos motivos de consulta que son frecuentes en Atención Primaria en las consultas de pediatría. Entre ellas veremos: 1. Fiebre. 2. Tos. 3. Bronquiolitis. El lactante con sibilantes. 4. Vómitos. 5. Diarrea aguda y crónica. 6. Estreñimiento. 7. Dolor abdominal. 8. Llanto del lactante. 9. Exantema. 10.Cefaleas. 1. FIEBRE. La fiebre es el primer motivo de consulta en servicios de urgencias pediátricas y el segundo después de la tos en atención primaria. La fiebre también es el motivo de consulta que puede comportar errores diagnósticos por defecto, más importantes, con posibles repercusiones legales. En este tema vamos a tratar la fiebre aguda que es aquella cuya duración es menor a 5 días ya que la fiebre prolongada se maneja casi exclusivamente en el hospital. 58 Fiebre: Es el aumento de la temperatura corporal de causa patológica. Puede haber hipertermias fisiológicas que se pueden producir en determinadas situaciones y que debemos descartar mediante la anamnesis, éstas son: a) Arropamiento excesivo. b) Temperatura ambiental elevada. c) Digestión de una comida copiosa. d) Ejercicio físico intenso. e) Ovulación. En pediatría se define como FIEBRE a la temperatura rectal superior a 38 ºC. La temperatura rectal es la que ha demostrado mayor correlación con la temperatura central del cuerpo por ello es la técnica que debemos fomentar en atención primaria y desaconsejar la toma de la temperatura axilar, oral e inguinal cuya sensibilidad no es aceptable. La técnica para tomar la temperatura rectal es la siguiente: Se introducirá en el recto la parte metálica del termómetro de mercurio y 1 ó 2 cm de la parte de vidrio. La columna sube rápidamente y se estabiliza en menos de un minuto. De la lectura que obtenemos no hay que restar medio grado como es la práctica habitual. Los termómetros digitales no son fiables y los lectores directos no tiene ningún valor. La fiebre se produce por la acción de unas sustancias que se denominan “pirógenos exógenos”, que suelen ser agentes infecciosos pero también toxinas, medicamentos y complejos antígeno-anticuerpo, los cuales en contacto con los leucocitos desencadenan en éstos la síntesis de INTERLEUKINAS (“pirógeno endógeno”) los cuales actúan sobre las neuronas receptoras del hipotálamo posterior lo que determina un aumento de la tasa metabólica y una vasoconstricción periférica, lo cual da como resultado un aumento de la temperatura corporal. PIROGENOS EXOGENOS (Agentes infec, toxinas, medicamentos....) LEUCOCITOS AUMENTO DE LA TEMPERATURA PERIFERICA INTERLEUKINAS HIPOTALAMO (Pirogenos endogenos) POSTERIOR VASOCONSTRICCIÓN PERIFÉRICA 59 La mayor parte de las fiebres en la infancia se deben a infecciones virales, banales y autolimitadas aunque no debemos olvidar las fiebres debidas a neoplasias, colagenosis, fármacos, reacciones alérgicas, etc. Tratamiento sintomático de la fiebre. La fiebre suele ser bien tolerada por los niños, en relación inversa con la edad. La fiebre es un mecanismo de defensa antinfecioso, no es una enfermedad sino un síntoma. A) Medidas antitérmicas físicas: - Desarropamiento parcial en un ambiente no cálido. - Ingesta de líquidos. - Baño antitérmico de 20 minutos de duración con agua templada. - Los paños húmedos no son eficaces. - Están totalmente prohibidas las friegas con alcohol (ya que puede producir una intoxicación etílica por inhalación) y los baños en agua fría. B) Antipiréticos: Quedan reservados a las siguientes situaciones: - Fiebres superiores a 39º C rectal (riesgo convulsión febril). - Fiebre de cualquier grado que cause malestar general. - Gran angustia familiar. - Antecedentes de convulsión febril. Los fármacos antipiréticos más usados en atención primaria son: • PARACETAMOL: Es el antipirético de elección en pediatría. La dosis es 1015 mg/Kg/dosis pudiéndose repetir cada 4 ó 6 horas. En niños menores de 6 meses no se dará nunca antes de las 6 horas. • AC. ACETILSALICÍLICO: La dosis es la misma que para el paracetamol. Éste tiene, además de acción analgésica y antipirética, como el paracetamol, acción antiinflamatoria. No se debe utilizar nunca el AAS en la varicela y cuando se sospeche gripe (S. de Reye). • IBUPROFENO: Es un antiinflamatorio pero también se utiliza como antipirético. La dosis es de 10 mg/Kg/dosis que se puede repetir cada 6 horas. 60 Anamnesis Es la parte más importante a la hora de valorar una fiebre aguda. Se debe preguntar: a) b) c) d) e) f) g) ¿Cuándo ha aparecido la fiebre? ¿Cuál ha sido su grado máximo? ¿Cómo se ha tomado la temperatura? ¿Qué antitérmico y a qué dosis se ha utilizado? ¿Qué otros medicamentos tomaba? ¿Qué otras enfermedades ha tenido previamente? ¿Qué enfermedades hay en la familia o en el ambiente que vive el niño? Preguntaremos también si tiene algún otro síntoma y observaremos si tiene “sensación de enfermedad”. Es muy importante valorar si el niño tiene ganas de: - Jugar - Estado de alerta - Capacidad motora - Facilidad para consolarlo 61 FIEBRE Descartar hipertermia Fisiológica Anamnesis detallada Examen físico completo ¿Edad? 1 mes 1-3 meses 3-36 meses + de 3 años Derivar al Hospital Foco banal + posibilidad de seguimiento adecuado ¿Focalidad? ¿Focalidad? SI SI NO NO Domicilio Derivar al Hospital Mal estado NO 39 º C rectal NO Control evolución Algoritmo diagnóstico del niño con fiebre. SI Derivar SI Tratar SI Derivar NO Mal estado NO Control SI Derivar 62 Exploración Física Debe ser meticulosa. Se debe examinar cuidadosamente la piel, valorando el color, estado de hidratación y la presencia de posibles lesiones. Hay que explorar las grandes articulaciones (sobre todo en lactantes). Se examinará la parte anterior de la boca y no nos limitaremos solo a faringe y amígdalas. Hay que hacer también examen otoscópico. Todo esto se explorará a parte de las exploraciones rutinarias: garganta, tórax, oído, abdomen y signos meníngeos. Evaluación. La mayoría de las veces después de explorar al niño, no se puede catalogar el episodio febril, en este caso podemos mostrar tres conductas diferentes. CONDUCTA EXPECTANTE: Consiste en abstenerse de cualquier terapia e ir actuando según la evolución. ADMINISTRAR ANTIBIÓTICOS: Ha sido la práctica más extendida en pediatría extrahospitalaria, pero ésta se desaconseja por distintos motivos: A. Desarrollo de cepas bacterianas multirresistentes. B. Alto coste de su uso indiscriminado. C. Enmascaramientos y dificultad de un posible proceder diagnóstico o terapéutico posterior. D. Sensación de falsa tranquilidad del médico y la familia. PRACTICAR EXPLORACIONES COMPLEMANTARIAS: No se deben relizar ya que la mayoría de las veces se trata de infecciones víricas banales y autolimitadas y aparte de una molestia innecesaria para el niño y sus familiares, ocasionaría también un elevado coste económico y un rendimiento diagnóstico prácticamente nulo. Ninguna de estas tres conductas es recomendable de forma general. Hay cierto consenso en considerar como niño con riesgo de bacteriemia oculta, a aquel que tiene entre 3-36 meses de edad que presente fiebre aguda con temperatura rectal superior a 39 º C, buen estado general y ausencia aparente de focalidad. En caso de sospecha se derivará al hospital. Convulsiones febriles. Las convulsiones febriles son procesos que generan mucha ansiedad y preocupación en los padres de los niños que las padecen. 63 CRISIS FEBRIL: Es un fenómeno convulsivo que ocurre entre los 3 meses y los 5 años de edad, relacionado con fiebre pero sin datos de infección intracraneal ni otra causa definida. Se excluyen los episodios de niños con fiebre que han sufrido una crisis no febril previa. El 75-85 % son convulsiones de tipo clónico, tónico o tónico-clónicas generalizadas de breve duración, tienden a ceder de forma espontánea sin dejar alteración neurológica residual. La incidencia es entre el 1 y 5 %. El 90 % ocurre entre los 9 meses y los dos años de edad. Los varones se afectan con más frecuencia en una proporción 1,5/1. Las convulsiones febriles ocurren generalmente en las primeras horas del proceso febril, siendo muchas veces la forma de enterarse los padres de que el niño ha empezado con fiebre. La causa más frecuente de la fiebre en los niños con crisis febril son las infecciones víricas del tracto respiratorio superior. Se consideran factores de riesgo para la recurrencia de la crisis: a. Primera crisis antes del año. b. Historia familiar de crisis febriles o epilepsia c. Crisis febril compleja. d. Alteración neurológica previa a la crisis. Un factor conlleva un 25 % de riesgo de recidiva, dos un 50% y tres o más un 80 – 100 % Otros factores asociados son: - Asistencia a guarderías. - Corto periodo de duración de la fiebre antes de la convulsión inicial. - Fiebre baja en la convulsión inicial. - Menos de un año de la última convulsión. Tratamiento. La mayoría de las crisis cuando llegan a un centro médico afortunadamente han cedido de forma espontánea. Como norma general, cualquier crisis durante la niñez, salvo aquellas de corta duración (2 a 5 minutos), debe tratarse rápidamente. • Medidas generales: 64 - Garantizar vía aérea permeable Monitorizar: T.A., Frecuencia Respiratoria y Fc. Administrar oxígeno en gafas o mascarilla Bajar la fiebre con antitérmicos y/o medios físicos • Medicación anticonvulsiva especifica: - DIAZEPAN IV (0,1-0,3 mg/ Kg lentamente, no más rápido de 1 mg/min). Estas dosis se pueden repetir a los 15 minutos hasta un máximo de 1 mg/Kg (entre todas las dosis). Es importante vigilar la posibilidad de depresión respiratoria. La vía rectal tiene una absorción media de 3 minutos. - DIFENILHIDANTOINA: se usará si la crisis no cede con el tratamiento anterior. La vía de administración es la intravenosa a 15/20 mg/Kg muy lentamente. La acción terapéutica de la difenilhidantoina ocurre a los 20 minutos. Existe el riesgo de arritmia al administrar este medicamento por lo que se necesita monitorización cardiaca. Si a los 30 minutos la crisis no ha cedido, se trata de un status epiléptico siendo necesaria la atención en una UCI. Profilaxis. Es de gran importancia tener presente en relación con la instauración de un tratamiento para evitar las crisis los siguientes puntos: a. El único fin de la profilaxis es evitar la recurrencia. b. La profilaxis no evita el posible desarrollo de epilepsia. c. La medicación anticonvulsiva tiene frecuentes efectos secundarios mientras que las crisis febriles son procesos benignos. Las indicaciones dadas por el Consensus Development Conference on Febrile Seizures son: - Crisis atípicas. - Historia familiar de epilepsia. - Desarrollo neurológico anormal. Existen dos pautas de tratamiento profiláctico: 65 1. Forma de administración continuada que consiste en dar medicación al niño de forma diaria durante un periodo de tiempo establecido, tenga o no tenga fiebre el niño. 2. Pauta discontinua, en el que solo se administra el medicamento ante los primeros signos de fiebre. En la forma continuada se utiliza el ácido valproico o el fenobarbital por VO. En la forma discontinua el Diazepan por vía rectal, aunque también se puede utilizar la VO. Esta pauta suele ser la más utilizada: Dosis: - < 12 meses: 2-4 mg/12 horas. - 12-48 meses: 5 mg/12 horas. - > 48 meses: 5 mg/8 horas. Estas dosis se deben de administrar cuando la temperatura sea > 38,5 º C y solo durante las primeras 48 horas del proceso febril. 2. TOS. Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son las principales causas de utilización de los servicios de salud en todos los países europeos. Por ello, la tos es el primer motivo de consulta en atención primaria pediátrica. La persistencia de la tos genera angustia en los padres, a pesar de que habitualmente tenga escasa gravedad, así como un elevado consumo de recursos sanitarios (visitas, fármacos, etc...) en gran parte injustificado. La tos es un mecanismo de defensa del organismo que provoca la salida de aire a gran velocidad y presión arrastrando las partículas depositadas en el árbol bronquial. La tos se puede producir de forma voluntaria o involuntaria (mediante un reflejo localizado a nivel del IV ventrículo) En la consulta de atención primaria pediátrica, ante un niño conocido, el interrogatorio sobre las características de la tos, la presencia de otros síntomas de enfermedad respiratoria, otoscopia y visualización de la laringe, nos darán el diagnóstico de la tos. El tratamiento será SINTOMÁTICO normalmente. 66 Orientación diagnóstica según las características de la tos a. SECA: Hiperactividad bronquial b. PRODUCTIVA: Infecciones pulmonares Procesos crónicos Bronquiectasias c. METÁLICA: Traqueitis d. “PERRUNA”: Crup e. PAROXÍSTICA: Pertussis Pertussoides Cuerpos extraños TOS PERSISTENTE: Tos que dura más de cuatro semanas. Ante cuadros de tos persistente o cuando la frecuencia de procesos que cursan con tos es superior a la esperada para la edad del niño, debemos descartar la presencia de un problema de base. Para el estudio de este tipo de tos debemos de analizar: - Características de la tos (ver cuadro). - Presencia de otros síntomas de enfermedad respiratoria como disnea, aleteo nasal o de enfermedad general (fiebre....). - Buscaremos antecedentes personales o familiares de atopía. - Descartaremos la existencia de alguna enfermedad de base (cardiopatía, fibrosis quística, bronquiectasia...). - Preguntaremos por el estado vacunal del niño. Además de analizar los puntos anteriores realizaremos un examen físico: a. Inspección: mediremos la frecuencia respiratoria, presencia de tiraje, aleteo nasal, cianosis, estridor, estornudo, rinorrea, etc... b. Auscultación cardiaca y respiratoria. c. Palpación abdominal. d. Otoscopia. e. Visualización de la faringe. 67 Tratamiento de la tos. Debemos insistir desde la atención primaria en la no utilización sistemática de fármacos para tratar los cuadros leves que acompañan al resfriado común. Solamente trataremos la tos seca de vías altas o de vías bajas sin secreciones y que sea molesta para el niño. a. Medidas generales: - Hidratación oral abundante con líquidos tibios (es el mejor mucolítico) - Mantener desobstruida la vía nasal mediante lavados nasales con suero fisiológico. - Evitar estufas que produzcan aire caliente y seco. - Mantener cierto grado de humedad en el ambiente. - No someter al niño al humo del tabaco. - Posponer unos días la asistencia a la guardería después de un cuadro agudo. b. - Tratamiento farmacológico: Antitusígenos. • CODEÍNA: Es el fármaco más eficaz, pero tiene efectos secundarios como: estreñimiento, mareo, vómitos, somnolencia, depresión del centro respiratorio, etc... No se debe utilizar en niños menores de 2 años y en los niños por debajo de los 7 años su empleo debe ser excepcional. Dosis: 1-1,5 mg/Kg/día repartidos en 4-6 dosis con un máximo de 30 mg/ día. Puede ser útil doblar la dosis nocturna. • DEXTROMETORFAN: Es un antitusígeno no narcótico con pocos efectos secundarios. Por tanto es uno de los fármacos de elección en los niños en edad preescolar. Dosis: 1-2 mg/Kg/día repartidos en 3-4 dosis. • CLOPERASTINA: Tiene acción antihistamínica por lo cual produce somnolencia, siendo beneficioso en ciertos cuadros de tos nocturna. Si se da a dosis altas puede favorecer el espesamiento de las secreciones. Se indicarán en niños mayores de dos años. Dosis 1-2 mg/Kg/día repartidas en 2-3 dosis. - Mucoliticos: Aunque su utilización está muy extendida su eficacia es dudosa - Antihistamínicos: 68 Su uso estará contraindicado en el tratamiento de la tos, ya que espesan las secreciones dificultando así su eliminación. En los niños menores de 5 años son relativamente frecuentes los efectos secundarios, provocando trastornos del sueño, de la conducta e incluso de la personalidad. 3. BRONQUIOLITIS. EL LACTANTE CON SIBILANTES (ver tema 10) 4. VÓMITOS El vómito se define como la expulsión forzada de materias del estomago por la boca. Suele ir precedido de nauseas y acompañado de contracciones gástricas y abdominales. El mecanismo de expulsión está controlado por la zona reticular bulbar y consiste en la relajación del cardias y tercio inferior del esófago y además de la contracción del estómago, píloro, diafragma y prensa abdominal. El vómito es uno de los síntomas más frecuentes en pediatría ya que prácticamente no existe enfermedad sin el vómito como síntoma acompañante. Conceptos – Vómito: expulsión del contenido gástrico más o menos modificado por la digestión, de un modo brusco, por tanto el alimento está modificado y la expulsión es activa. – Regurgitación: El alimento se expulsa antes de llegar al estomago, por lo tanto no está modificado. Suele ser posprandial, inmediato y es fisiológico en el recién nacido. – Reflujo: El alimento se expulsa después de estar en el estómago por relajación del cardias y sin que participe el mecanismo de contracción del estómago, píloro, diafragma y prensa abdominal, por tanto el alimento está modificado, pero la expulsión es pasiva. – Rumiación: El alimento más o menos modificado es retornado desde el estómago hacia la boca, de manera activa y voluntaria, parte sale al exterior y parte es masticada y reingerida. Se entiende como un trastorno del comportamiento alimentario y se relaciona con trastornos psíquicos. – Vómica: Es la expulsión de sangre, pus o detritus procedente de una cavidad torácica natural o neoformada, después de abrirse a un bronquio grueso. Su contenido no es alimenticio y la expulsión no es por vía digestiva. 69 Etiología del vómito: 1. Vómitos transitorios Incoordinación músculo nerviosa. Deglución de secreciones en canal del parto. Ectasias piloroduodeno. 2. Errores dietéticos 3. Infecciones 4. SNC 5. Alt. Congénitas del tracto digestivo Esteosis-atresia esófago-duodenal Patología meconial Hernia diafragmática RECIÉN NACIDO Y LACTANTE Estenosis hipertrófica píloro Insuficiencia hiato cardioesofágica Otras (megacolon, estenosis...o atresia de colon) 6. Alt. Adquiridas del tracto digestivo Invaginación intestinal 7. Alergia Intolerancia a la lactosa Válvulo gástrico. Divertículo de Meckel Alergia a las proteinas de la leche de la vaca 8. Intoxicaciones 1. Infección digestiva Gastroenteritis 2. Infección extradigestiva Infecciones vías respiratorias altas, otitis, neumonía, tosferina, infección del tracto urinario, meningitis. 3. Procesos gastrointestinales Hernias inguinales o escrotales bezoares 4. SNC Tumores cerebrales NIÑOS > 2 AÑOS Traumatismos craneoencefálicos 5. Intoxicaciones Plomo, medicamentos, cáusticos o tóxicos. 6. Otras causas Jaquecas, cetoacidosis diabética, psicógenos 70 Los hallazgos clínicos en el niño con vómito agudo se relacionarían con la causa y con la duración del vómito. Son síntomas acompañantes de alarma de enfermedad más grave: - Edad inferior a 6 meses. - Vómito en escopeta, intratable. - Emesis de sangre o bilis. - Dolor abdominal intenso. - Meteorismo abdominal. El diagnóstico más frecuente en un niño con vómito es la gastritis o la gastroenteritis, la mayoría de las veces vírica. Historia clínica. La historia debe centrase en varias áreas: a. Edad del niño. b. Evolución en el tiempo. c. Características del vómito. d. Síntomas abdominales y extraabdominales acompañantes. e. Estado de hidratación. Lo primero que debemos averiguar si se trata de un verdadero vómito y no de una regurgitación. La edad del niño nos ayudará a reducir las posibilidades diagnósticas ya que muchos trastornos se ven casi exclusivamente en ciertos grupos de edad. Hay que hacer una historia detallada del vómito; el vómito que aparece inmediatamente después de la comida indica infección; el que sucede entre 1 y 4 horas después de comer es compatible con lesiones intrínsecas gástricas o duodenales. Los vómitos a primera hora de la mañana se suelen dar en la presión intracraneal. Tratamiento. La mayor parte de los vómitos están producidos por una enfermedad subyacente, por tanto, el tratamiento inmediato de la enfermedad primaria es el tratamiento más efectivo. Parte del tratamiento sintomático, el cual pondrá fin a la mayor parte de los vómitos en 8-12 horas. 71 • El tratamiento básico consiste en hacer comidas frecuentes para producir menos dilatación y esfuerzo en el estómago. Al principio se suprimirán todos los alimentos. Cuando no haya habido ningún vómito en dos horas o al cabo de 24 horas, se deberá iniciar una dieta liquida clara (soda sin gas, zumo, té...). Se evitara el agua pura. Si no hay vómitos durante 8 – 12 horas puede iniciarse una dieta PAMP (Plátanos, Arroz, Pure de manzana y pan tostado). Si al cabo de las 24 horas no se ha producido ningún vómito, se puede añadir leche y productos lácteos. La dieta liquida clara no debe darse más de dos días ya que origina deposiciones sueltas o “heces de inanición” • A veces también se pueden usar terapéutica antiemética en forma de ANTIHITAMIÍNICO y ANTICOLINÉRGICO pero los efectos secundarios son a veces más preocupantes que el alivio que ofrecen, además también pueden enmascarar la enfermedad intraabdominal. • Se insistirá en la higiene apropiada y en las técnicas de lavado de manos para ayudar a prevenir la propagación de la enfermedad. • El tratamiento psicológico se hará en el caso de vómito de origen psicológico, rumiación, anorexia nerviosa y bulimia. El ingreso hospitalario estará indicado en los siguientes casos: a. Signos de deshidratación. b. Mal estado general. c. Vómitos a chorro o en escopetazo. d. Presencia significativa de sangre, bilis o contenido fecal en el vómito. e. Exploración abdominal sugestiva de patología quirúrgica. f. Anorexia nerviosa y bulimia. 5. DIARREA AGUDA Y CRÓNICA La diarrea aguda o gastroenteritis aguda en el niño se define como un aumento en la frecuencia, en el contenido líquido o en el volumen de las heces, comparándolos con el patrón normal del niño. Hay una gran variabilidad en la normalidad de un niño a otro. Típicamente los lactantes alimentados al pecho van a tener deposiciones blandas o de mal aspecto con otra toma. En el lactante mayor o en el niño, la frecuencia de las deposiciones puede variar desde varias veces al día hasta una cada varios días. El principal agente causal de diarrea en nuestro medio es el ROTAVIRUS (50%) que en los meses de invierno afecta preferentemente a los niños de 6 meses a 4-5 años. Le sigue el CAMPYLOBACTER JEJUNI que se aísla en un 5-10% de los niños afectados de diarrea. 72 Otras bacterias son: Salmonella (3-7 %), E. Coli (2-5 %), ahora está aumentando la diarrea producida por Yersinia enterocolítica. En cuanto a los parásitos, la Giardia Lamblia es el que se detecta con mayor frecuencia, siendo la responsable muchas veces de las endemias en guarderías. Clínica Depende del agente causal. • ROTAVIRUS: vómitos, diarrea líquida, amarilla como una pasta hidratante y tendencia a la deshidratación. • CAMPILOBACTER. E. COLI, SALMONELLA y YERSINIA: Fiebre dolor abdominal y sangre en heces. • GIARDIA LAMBLIA: Lactante o niño pequeño que presenta una diarrea intermitente acompañada o no de vómitos, con estancamiento de la curva ponderal y que acude regularmente a una guardería o que tenga hermanos que asistan a ella. Ante una diarrea debemos tener en cuenta: a. Su comienzo, duración y frecuencia. b. Las características de las deposiciones. c. La alimentación que siguen. d. Antecedentes en la familia de diarrea reciente o coincidente. Dentro de la exploración física debe prestar atención a: - Comparación del peso actual con el que presentaba antes de inicio del proceso para valorar la afectación del enfermo. - Calor y estado de hidratación de la piel y la mucosa. - Ante diarreas prolongadas (de 15 días o mes) y siempre que lo aconseje la situación epidemiológica, solicitaremos un coprocultivo, estudio de parásitos y digestión de principios inmediatos. Tratamiento A. Dieta: Es la base del tratamiento que dependerá de la edad del paciente. 73 • Lactantes menores de 6 meses: a) Lactantes alimentados con fórmula - Primeras 12 horas: solución de electrolitos - A partir de las 12 horas: realimentación progresiva y aumentando cada 2-3 biberones la concentración para llegar a la alimentación normal en un máximo de 24-36 horas b) Lactantes alimentados con leche materna - Se realizará dependiendo de la frecuencia y características de las deposiciones. Durante las primeras 24 horas: alimentación materna alternando con solución electrolítica, pasando a las 36-48 horas a alimentación exclusivamente materna. • Lactantes de 6 a 15 meses: Igual que en el lactante con fórmula, introduciendo lo antes posible una alimentación diversificada incluyendo: harinas de arroz, zanahorias, patatas, manzanas, plátanos maduros, carne, aceite de oliva,.... • Niños mayores de 15 meses: Las primeras 24-48 horas se seguirá una dieta exenta de lactosa, frutas (excepto la manzana y plátano maduro) y verduras. La dieta entera compuesta fundamentalmente de: patatas, arroz, pan, compuestos de maíz, carne, pescado, sal y aceite de oliva. Iremos introduciendo los demás alimentos poco a poco y lo antes posible. B. Antibióticos. No están indicados en la mayoría de los episodios de las diarreas, incluyendo las producidas por virus e infecciones alimentarías. En las infecciones por Campylobacter y Yersinia los antibióticos pueden eliminar el microorganismo de las heces, pero no hay evidencia fundamentada de que se altera el curso clínico de la enfermedad. La eliminación fecal de la Salmonella no se ve reducida por los antibióticos, aunque está indicado el tratamiento en lactantes menores de 3 meses por el riesgo de diseminación sistémica de la enfermedad. Los antibióticos utilizados son: • Campylobacter: Eritromicina (40-50 mg/kg/día) en 3 dosis 5-7 días • Salmonella: Ampicilina (100-150 mg/kg/día) durante 5-7 días 74 • Shigella: Trimetroprim (TMP) sulfametoxazol (SMX): 10 mg TMP + 50 mg SMX/Kg/día en 4 dosis durante 5 días. • Yersinia conterocolitica: TMP-SMX en enfermos inmunodeprimidos • E. Coli-TMP-SMX • Giardia Lamblia: Metromidazol (15 mg/Kg/día) en 2 ó 3 dosis en 7 días. C. Otras terapéuticas: Tales como fermentos lácticos, levaduras o antígenos microbianos no han demostrado ninguna utilidad. La LOPERAMIDA es de la familia de los opiáceos, no se recomienda su uso por los efectos secundarios que puede producir (vómitos, distensión abdominal,....) La diarrea crónica o gastroenteritis crónica. Una diarrea se denomina crónica cuando persiste más de 2 semanas y se caracteriza por deposiciones de consistencia blanda o líquida. Ante un niño con diarrea, lo primero que nos debe alarmar es un peso que disminuye o que se mantiene estático en meses. Si la curva de peso y talla es correcta aunque persisten las diarreas el diagnóstico más probable es que se trate de una diarrea inespecífica. DIARREA INESPECÍFICA: Es aquella que se presenta entre los 6 meses y los 3 años, con deposiciones líquidas o semilíquidas, intermitentes, en número de 4-5 días, en un paciente con una talla correcta para la edad y un examen de heces normal. Este tipo de diarrea se puede tratar con LOPERAMIDA que inhibe la motilidad o DICLOMINA que actúa como un anticolinérgico. Una medida útil es aumentar la cantidad de grasas para disminuir el número de deposiciones. Hay otras causas que podemos tratar también desde la asistencia primaria: a. Infección por GIARDIA LAMBLIA el diagnóstico se hace mediante un examen de heces. b. Intolerancia secundaria a la lactosa: la cual se diagnostica porque después de una afectación diarreica, al restablecer la dieta normal con leche y derivados, aparece de nuevo la diarrea o demostrando la presencia de cuerpos reductores en heces. Detección de cuerpos reductores en heces: - Se recogen las deposiciones y se mezclan con agua. - De la mezcla se cogen 5 gotas y se ponen en un tubo de ensayo. - Se añade diez gotas de agua. 75 - Se pone una pastilla de CLINITEST. - Hacer un estudio comparativo de coloración. Tratamiento - La infección por Giardia Lamblia se trata con METRONIDAZOL. - La intolerancia a la lactosa, haciendo una dieta sin lactosa. 6. ESTREÑIMIENTO. El estreñimiento consiste en la disminución de la frecuencia en el número de deposiciones, sea cual sea su volumen. La frecuencia del estreñimiento en la atención primaria varía desde el 0,8% (1998) a 3-5% (1994) y se presenta en un 25% de las consultas de digestivo. El estreñimiento tiene una repercusión social que repercute a tres niveles: - El estreñimiento presenta un grave problema para la gran mayoría de los padres. - La emisión de una evacuación líquida que envuelve a unas heces duras y compactas secundaria a una secreción de la mucosa, produce ansiedad en el niño mayor. - La persistencia de la sintomatología empeorará a medida que pase el tiempo, y puede llegar a la edad adulta a ser causa de una neoplasia de colon. En la mayoría de los casos, la causa del estreñimiento es FUNCIONAL o ADQUIRIDA. El ESTREÑIMIENTO FUNCIONAL ocurre frecuentemente en la infancia tras manipulaciones dietéticas como: a. Introducción prematura de alimentos sólidos. b. Ingesta excesiva de leche de vaca. c. Cambio de leche materna a lactancia artificial. Al hablar de estreñimiento debemos de tener en cuenta dos aspectos fundamentales: a. Preguntar a los padres qué entienden ellos por estreñimiento, hay que hacerles saber que el ritmo de deposiciones varia de un individuo a otro. b. La edad y el ritmo de las deposiciones. 76 Para hablar, pues, de estreñimiento hay que tener presente: a. Lactante con alimentación materna que realiza menos de dos deposiciones al día. b. Lactante alimentado con leche adaptada: menos de tres deposiciones a la semana. c. Niño y adolescente: menos de dos deposiciones a la semana. El estreñimiento se debe valorar siempre teniendo en cuenta las molestias del niño y la consistencia de las heces. Etiología. El estreñimiento es un síntoma y no una enfermedad. Para hacer un correcto enfoque diagnóstico y terapéutico tenemos que tener en cuenta la edad de presentación. Recién nacido. Un recién nacido alimentado con leche materna que presente estreñimiento tenemos que pensar en un proceso orgánico. En atención primaria las causas más frecuentes de estreñimiento son: a. Lactante alimentado con fórmula. b. Fisura anal. c. Estenosis anal. El estreñimiento también se puede deber a sustancias absorbidas por la madre (antiespasmódicos, narcóticos,...). Lactante. Las tres principales causas de estreñimiento son: a. Alimentación. b. Fisura. c. Estenosis rectal. 77 Otras causas que no son tan frecuente: Prolapso, neuropatías intestinales, Hirschsprung, displasia neurointestinal, fibrosis quística, hipotiroidismo, hipercalcemia, enfermedades renales. Preescolar, escolar y adolescente La mayoría de las veces la causa es idiopática (95%). También debemos de tener en mente las fisuras. Entre otras causas están: Celiaquia, diabetes, enfermedad de Crohn, porfiria. Exploración. ESTREÑIMIENTO Tacto Rectal Somatometría: Inspección Anal: - Fisura - Peso - Grietas - Talla Ampolla rectal vacía RN+ Retraso del meconio Rx Manometria Niño mayor + encopresis Problema fisiológico Ampolla rectal llena + niño pequeño Causa rectal o anal Niño mayor + encopresis Rx Manometria 78 Tratamiento. El tratamiento se realizará teniendo en cuenta la causa y la edad: • LACTANTES < 5 MESES: Se debe empezar ofreciendo agua entre los biberones ya que estos niños tienen una mayor capacidad para reabsorber agua. Si a la semana no da resultado esta medida podemos añadir a partir del tercer mes “sustancias osmóticamente activas” (zumo de ciruelas, zumo de naranjas, etc...) las cuales se darán entre las tomas. Si fracasa todo lo anterior se puede probar con una “mezcla de pepsina amilacena” o compuesto de magnesio a dosis pequeñas (media cucharada cada 2-3 días si no obtenemos resultados satisfactorios con las dosis anteriores). • LACTANTES > 6 MESES: Se darán alimentos con gran cantidad de residuos como: verduras, frutas (no manzana, ni plátano maduro,...) o avena. • NIÑOS: La alimentación debe ser variada y completa, haciendo especial hincapié en las medidas dietéticas indicadas en los lactantes de mas de 6 meses. Si con esto no vencemos el estreñimiento, podemos añadir aceite vegetal como el aceite de parafina (2-3 cucharadas de café al día) o zumos de frutas (pera, ciruela o manzana). Si nos encontramos ante una impactación fecal el tratamiento consistirá en su extracción abdominal. En la ENCOPRESIS (incontinencia de las heces) con ampolla rectal llena y con un estudio de la motilidad normal, la indicación terapéutica se basará en la realización de un “enema de limpieza” (suero fisiológico con aceite de oliva). Medidas generales. A. Se debe dar prioridad a la alimentación rica en residuos (fibra y celulosa) como pan integral, verdura, fruta y legumbres, etc. B. Nunca indicaremos una dieta que por su rigidez sea rechazada por el niño. C. Después de realizada la defecación debe siempre de lavarse en agua templada. 79 D. Evitar medidas disciplinarias para que controlen sus esfínteres a los niños menores de 2 años de edad. E. En niños mayores se puede aconsejar un horario para la realización de la defecación; por ejemplo, estar 5-10 minutos después de las principales comidas (desayunos, comida y cena) sentado en el water para favorecer el reflejo gastrocólico. 7. DOLOR ABDOMINAL El dolor abdominal en los niños presenta dificultades diagnósticas tanto para precisar su localización como para detectar la causa especifica. La dificultad aumenta también si tenemos en cuenta la cantidad de causas extradigestivas que dan síntomas gastrointestinales. Por ello una minuciosa historia clínica, así como una exploración física detenida nos permitirá en la mayoría de los casos precisar la naturaleza de la lesión que provoca el dolor abdominal. En el tubo digestivo, el dolor generalmente es debido a distensión y estiramiento manifestándose de forma aguda y bien delimitada. Dentro de las causas de dolor abdominal vamos a ver solo aquellas en las que el dolor es sí no el único síntoma variable si el principal, no incluyendo las enfermedades abdominales y gastrointestinales que predominan otros síntomas como vómitos, diarreas, hematuria, etc... las cuales pueden cursar también con dolor más o menos intenso. El dolor de vientre o “ dolor de barriga” constituye el 3,3 % de los motivos de consulta en la asistencia primaria pediátrica y a menudo se da de forma repetida en un mismo niño. Para realizar un diagnóstico en un niño con dolor abdominal como signo predominante, es muy importante la valoración de las causas en relación con la edad del niño. - De 0 a 4-6 meses: Las causas más frecuentes son: las intolerancias, transgresiones alimentarías y el cólico del lactante. - De 2-4 a 18 meses: Predomina la gastroenteritis aguda, invaginación intestinal y la patología neurouretral - De 2-4 años en adelante: Apendicitis agudas, oclusiones o suboclusiones por adherencias o parásitos - En escolares y adolescentes: Además de las causas descritas en los mayores de 2 años, pueden estar presentes también las causas psicoafectivas. En caso de dolor abdominal crónico de causa orgánica se ha de tener en consideración, entre otras: úlcera gastroduodenal, cólico nefrítico, neoplasias abdominales y óseas de columna vertebral sin otra sintomatología inicial. 80 - En las niñas: Se tendrán también en cuenta las posibles lesiones ováricas y las dismenorreas Entre todas las causas enumeradas anteriormente de dolor abdominal agudo que con más frecuencia son motivo de urgencia ambulatoria destacamos: INVAGINACIÓN INTESTINAL y APENDICITIS AGUDA. A. Invaginación intestinal. Es la causa más frecuente de obstrucción intestinal entre los 3 meses y los 3 años de edad. Se suele tratar de un lactante aparentemente sano generalmente bien nutrido que llega a consulta por presentar episodios frecuentes de llanto intenso, alternando con periodos cada vez más breves de tranquilidad. Existe dolor abdominal severo con vómitos, sudoración, palidez y diarreas sanguinolentas. Cuando no existe evacuación espontánea de heces se practicará un tacto rectal que nos permitirá comprobar la presencia de moco sanguinolento en el dedo, siendo este signo definitivo y concluyente para determinar el diagnóstico y derivación urgente al cirujano pediátrico. B. Apendicitis aguda. Constituye la indicación de cirugía de urgencia más frecuente en niños mayores de 2 años. Está producida casi siempre por elementos duros deglutidos y pequeños fecalomas que inflaman la pared y obstruyen la luz del apéndice. El dolor comienza siendo sólido, a veces vago y periumbilical, aumentando en intensidad y trasladándose a la fosa iliaca derecha en 12-24 horas, no siempre el dolor es tan típico, la mayoría de los niños presentan anorexia, los vómitos son también frecuentes y suele aparecer después del dolor abdominal. Normalmente el paciente parece grave y evita moverse. El diagnóstico de apendicitis se basa en criterios CLINICOS. La mayoría de los pacientes tiene una leucocitosis moderada. La Rx simple suele ser normal y otras veces se puede observar un fecalito. Cuando existe sospecha de una apendicitis aguda se debe derivar el paciente a cirugía infantil ya que muchos apéndices se pueden perforar en 48 horas tras el comienzo de los síntomas. 81 DOLOR ABDOMINAL RECURRENTE DE ORIGEN FUNCIONAL (DAR) Es una entidad frecuente que afecta al 10-15 % de los niños en edad escolar, algo más a las niñas que a los niños. Las condiciones para incluirlo dentro de este concepto, siguiendo los criterios de Apley son: - Frecuencia de al menos tres episodios de dolor que llegue a alterar las actividades habituales del niño y durante un periodo no inferior a 3 meses, sin coincidir con ninguna en enfermedad crónica ni con cambios psicológicos suficientemente demostrados. Existen 3 formas clínicas de DAR: a. Dolor abdominal simple funcional b. Dispepsia no ulcerosa c. Colon irritable 82 DOLOR ABDOMINAL CRÓNICO DE CAUSA ORGANICA (DAC). Algunos signos de alarma que deben hacer sospechar la naturaleza orgánica del DAC son: a. Presencia de síntomas acompañantes. b. Edad. c. Aparición esporádica y súbita de dolor. d. Presentación durante la noche. e. Localización no periumbilical. f. Irradiación. Los síntomas asociados más frecuentes son los vómitos, estreñimiento o alteraciones del habito intestinal, posibles pérdidas hemorrágicas digestivas y, a veces fiebre, artritis, pérdida de peso y alteraciones del ritmo menstrual en las niñas. 8. LLANTO DEL LACTANTE. El llanto expresa incomodidad en el lactante. Es también un indicador del estado de vigilia y del desarrollo neurológico. Es una causa importante de motivo de consulta en atención primaria. 83 Ante un lactante que llora debemos considerar dos aspectos básicos: a) Distinguir si el llanto es fisiológico o patológico b) Averiguar si hay una causa orgánica susceptible de tratamiento ¿Llanto fisiológico o patológico? Se han realizado estudios sobre la intensidad, duración y periodicidad del llanto. Los datos más relevantes han sido: - El patrón básico de llanto en lactantes sanos es característicamente rítmico. Esta serie rítmica de llanto se observa en el neonato en los primeros 30 minutos de vida y sigue siendo constante en los dos primeros meses de vida; a partir de entonces el patrón se hace más variable. - El llanto del lactante no es uniforme a lo largo del día, sino que muestra un ritmo circadiano desde las primeras semanas de vida. En los primeros 4 meses normalmente se agrupa en episodios de predominio vespertino y nocturno. A los 9 meses el llanto es más nocturno, pero solo en un pequeño grupo de niños. - El grado de llanto aumenta desde el nacimiento, teniendo su punto máximo a las 6-8 semanas seguido de un descenso rápido. A los 2 meses, la media horaria diaria de llanto es de 2 a 2’5 horas. En el primer trimestre, un 30 % de lactantes lloran más de 3 horas diarias, después solo lo hacen de un 7 a 10 %. - El llanto de los lactantes mayores puede diferenciarse con mayor claridad de acuerdo con el estado afectivo del niño y las indicaciones sociales. - A medida que aumenta la edad del niño, el llanto deja de ser un motivo frecuente de consulta, aunque continua llorando. Causas no patológicas de llanto. Las causas más frecuentes de llanto no patológico son: a) Relacionadas con la alimentación: - Sensación de hambre o sed. - Leche muy concentrada. - Exceso de sal en la alimentación complementaria. - Mala técnica alimentaria: horario, forzarlo a comer. b) Relacionadas con el estado de ánimo: 84 - Soledad. Deseo de ser tomado en brazos. Llanto al acostarlo. Inseguridad o sobreprotección de los padres. c) Relacionadas con la higiene y el bienestar medioambiental: - Pañales mojados. - Frío. - Calor. - Ruido intenso. d) Otras: - Dentición. - Cambio de posición. Causas patológicas de llanto. a) Problemas metabólicos. - Deshidratación. - Hiponatremia. - Hipernatremia. - Hipoglucemia. - Hipo e hipercalcemia. - Diabetes insípida. - Trastorno ciclo de la urea. b) Problemas neurológicos. - Reacción al componente vacunal antipertussis. - S. De West. - Encefalitis, meningitis, hematoma subdural, tumor cerebral. c) Problemas cutáneos. - Quemaduras. - Pelo enrollado en un dedo. 85 - Urticaria. d) Problemas oculares. - Erosiones o herida corneal. - Glaucoma. - Cuerpo extraño. e) Problemas cardiovasculares: - Insuficiencia cardiaca congestiva. - Taquicardia paroxística supraventricular. - Crisis de hipoxia de cardiopatías congénitas. f) Problemas gastrointestinales: - Muguet. - Fisura anal. - Diarrea. - Estreñimiento. - Hernia inguinal - Invaginación intestinal. - Esofagitis. - Parasitosis. - Alergia / intolerancia a la leche de vaca. g) Problemas genitourinarios: - Infección del tracto urinario - Balanitis - Pene estrangulado por pelo o hilo - Torsión testicular u ovárica h) - Problemas del área ORL: Otitis. Estomatitis. Muguet. 86 i) - Problemas osteomusculares: Fracturas. Pronación dolorosa. Hiperostosis cortical infantil. Artritis (osteomielitis). j) - Intoxicaciones: Teofilina. Beta 2 adrenérgicos. Fenobarbital. Efedrina. Bromuros. Plomo y mercurio. k) - Causas generales: Malos tratos. Malnutrición. Déficit de cine. Anemia ferropénica. Celiaquia. Síndrome de abstinencia en hijos de madres adictas a narcóticos o alcohólicas o en tratamiento con fenobarbital. - Otras: Feocromocitoma, S. De Smith-Lemli-Opitz. l) Causas idiopáticas - Cólico del lactante Cólico del lactante. El cólico del lactante es un cuadro muy frecuente y lo definió Wessell en 1954 como “contracciones paroxísticas en lactantes que estando sanos y bien alimentados presentan crisis de irratibilidad, nerviosismo o llanto durante al menos tres horas al día y mas de tres días por semana” Factores implicados en la etiología del cólico del lactante: 87 - Factores alimentarios, un 5 – 15 % de los casos puede ser una expresión de una intolerancia a las proteínas de la leche de vaca. Intolerancia a la lactosa, introducción precoz de alimentos sólidos o empleo de fórmulas enriquecidas con hierro. Mala técnica de alimentación. - Problemas extrínsecos en el entorno psicosocial: a) La ansiedad de los padres es un factor contribuyente al cólico del lactante. b) Los niños con cólico del lactante necesitan tranquilidad y menos estímulos. - Problemas intrínsecos del lactante: a) Inmadurez del tracto gastrointestinal. b) Peristaltismo intestinal inefectivo: dificultad para la expulsión de gases. c) Aumento de la motilina (hormona gastrointestinal). Diagnóstico: Los síntomas se pueden dividir en primarios y secundarios: A. Primarios: - Llanto paroxístico. - Más de 3 horas al día y más de 3 días a la semana. - Niño inquieto, molesto, irritable. - Contracciones de las rodillas sobre el abdomen. - Vespertino. B. Secundarios: - Parece hambriento, pero no se calma con la comida. - Estreñimiento. - Meteorismo. - Timpanismo abdominal. - Rubefacción facial. Tratamiento: - Debemos tranquilizar a los padres explicándoles el problema. 88 - No dar medicación. - Se alivia al defecar y al eliminar los gases. - Se calman bastante al colocarlos boca abajo con una almohada debajo del abdomen. En la actualidad se está investigando el tratamiento con “hidrolizados de caseína” en sustitución de la leche de formula. 9. EXANTEMA. El exantema por si mismo es ya un motivo frecuente de consulta en atención primaria en pediatría. En muchas ocasiones el exantema es patognomónico y, por tanto, diagnóstico pero no siempre es así por lo que será necesaria una anamnesis correcta y dirigida: a) El exantema: Interrogar sobre el momento de aparición, lugar, distribución, duración y si hay recurrencia. b) Clínica: Preguntar si ha presentado pródromos y si se asocia con otros síntomas tales como: Fiebre, tos, prurito, vómitos, diarrea, rinitis, adenomegalias, artralgia o ictericia. c) Factores precipitantes: Otras infecciones, fármacos, traumatismos, animales, exposición solar, detergentes, tipo de calzado o ropa. d) Factores predisponentes: Antecedentes familiares o personales de atopia, psoriasis y alergias. e) Ambiente epidemiológico: Hermanos o familiares enfermos, contactos en guardería, escuela. Estación del año. f) Inmunizaciones: Estado inmunitario del niño (vacunas, inmunosupresión). A. Lesiones primarias: • Mácula: es una zona de cambio de coloración de la piel de hasta 1 cm de diámetro, limitada y plana. • Mancha / parche: Igual que la mácula pero mayor a un cm. • Pápula: Lesión sólida circunscrita que hace relieve y que mide menos de un cm. El “habón” es una pápula edematosa y transitoria. • Placa / parche: Lesión superficial que hace relieve y que es mayor de 1 cm. • Nódulo: lesión palpable y sólida que se extiende en profundidad y puede tener unas medidas variables. Por ejemplo: eritema nodoso, lipomas. 89 • Tumor: Lesión maciza y en profundidad mayor a 1 cm. Pueden estar elevados, hundidos o a nivel de la superficie de la piel. • Vesícula: Lesión circunscrita elevada con contenido líquido seroso < 1 cm. • Ampolla: Igual que la vesícula pero > 1 cm. • Pústula: lesión superficial, elevada, de contenido purulento. Pueden ser consecuencia de una infección o evolución seropurulenta de vesículas o ampollas. Ejemplo: impétigo, acné, forúnculo, ántrax.... • Petequia: depósito limitado de sangre o pigmento hemático, por extravasación de sangre, < 1 cm no desaparece con vitropresión. • Púrpura: lo mismo que la petequia pero >1 cm. B. Lesiones secundarias: Las lesiones secundarias son: costra, escamas, excoriaciones, fisuras, llagas, cicatrices o liquenificaciones. Son el resultado de la evolución de la misma lesión, de la sobreinfeción, del rascado o del tratamiento. • Fenómeno de Koebner: Erupción en el lugar de un traumatismo. • Signo de Nikolsky: La epidermis se desprende tras el frotamiento. • Signo de Dennie- Morgan: Doble pliegue en párpado inferior (dermatitis atópica). • Signo de Darier: La superficie lisa del mastocitoma forma un habón tras frotarlo. Diagnóstico. Algoritmo diagnóstico de los distintos exantemas (ver a continuacion): A. VESICULARES. - Generalizado: Varicela. - Localizado: Impétigo, picadura de insecto, herpes simple, herpes Zoster, S. Gianotti-Crosti. B. NODULAR. - Pruriginoso: a. Picadura de insecto. b. Escabiosis. 90 - No pruriginoso: • General: Fiebre botonosa. • Local: a. Eritema nodoso. b. Molluscum contagioso. C. PURPÚRICA-PETEQUIAL. - Febril: a. Sepsis meningocócica. b. Bacteriemias. c. Exantemas víricos. - Afebril: a. P. Shönlein-Henoch. b. Edema agudo hemorrágico. c. P. Trombocitopenica idiopática. d. Niño maltratado. e. Leucosis. D. URTICARIFORME. a. Urticaria. b. Picadura de insecto. c. Eritema infeccioso. d. Exantema viral. e. Eritema multiforme. f. Urticaria pigmentosa. E. AMPOLLOSO. a. S. De Steven-Johnson. b. Impétigo ampolloso. c. Quemaduras. d. Necrolisis epidérmica toxica. e. S. de piel escaldada. f. S. Shock tóxico. 91 F. ERITEMATOSO Y MACULOPAPULOSO EXANTEMA MACULOSO O PAPULOSO Descamativo Papuloso-escamoso Tronco No descamativo Localizado D. eczematosa D. eczematosa Sin síntomas Con síntomas sistemáticos * Extremidad sistemáticos Tiña corporis Sífilis Liquen plano Psoriasis Psoriasis guttate Pitiriasis rosada de D. atopica Picadura insecto D. eczematosa Quemadura 1º D. seborreica Celulitis sc D. contacto Celulitis perianal Eczema Acné Escabiosis Gilbert Sudamina P. rosada Gilbert Eritema infeccioso Con síntomas sistemáticos Urticaria * Eritema multiforme Conjuntivitis Fiebre elevada Fiebre Moderada Sin conjuntivitis Faringitis No foco Sarampión Rubeola Escarlatina Exantema súbito E. Kawasaki Exantema viral S. mononucleosico Exantema vírico Eritema multiforme S. Gianotti-Crosti 92 Las enfermedades exantemáticas más frecuentes han sido vistas en otros capítulos. 10. CEFALEAS Es el dolor comprendido entre la región supraorbitaria o frontal y la región occipital. Es un síntoma muy frecuente en niños. Un estudio sobre población general en Inglaterra ha comprobado que puede llegar al 66% el porcentaje de niños y niñas entre 5 y 15 años que se han quejado de dolor de cabeza alguna vez en el periodo de un año y al 22% el de los que han presentado baja escolar por este motivo (AbuArefeh 1994) los síntomas más alarmantes son: - Que se acompañen de vómitos (peor pronóstico si son en escopetazo o no precedidos de nauseas). - Que existan otras alteraciones neurológicas como: epilepsia, trastorno de la visión, etc. - Que la cefalea despierte al niño por la noche. - Que sea motivo de absentismo escolar repetido. Medidas a tomar con las cefaleas Aparte de una exploración general se deberá efectuar: a) Valoración del estadio neurológico. b) TA y Tª. c) Fondo de ojo. Hay que poner al niño en una habitación oscura, sin ruidos y con temperatura ambiental agradable. Si es una “cefalea psicógena” le daremos AAS, Ibuprofeno o paracetamol e investigaremos si existen conflictos familiares, personales, escolares, etc... Además tendremos que valorar: - Posibles traumatismos craneoencefálicos previos. - Fiebre. La mayoría de procesos febriles se acompañan de cefalea. - Hipertensión arterial. En un niño que sabemos que es hipertenso, cualquier cefalea nos hará descartar una subida de TA. 93 Tipos de cefaleas más frecuentes • CEFALEA PSICÓGENA. Está asociada o provocada por causas emocionales, no existe ninguna causa orgánica, se llama también “funcional”. Generalmente se trata de una cefalea crónica, no progresiva, pero también se puede presentar como aguda y recurrente. No suele dificultar la actividad cotidiana normal. Dentro de este grupo se incluyen: a) La cefalea tensional, que se suele producir por contracción muscular. b) La cefalea psicógena propiamente dicha. Es la causa más frecuente de cefalea en la edad escolar. Se puede acompañar de otros síntomas como: dolor abdominal, molestias gastrointestinales, malestar, fotofobia y mareo. El dolor de cabeza puede ser un síntoma de presión por lo que debemos investigar la presencia de otros datos sospechosos. • MIGRAÑA. Es la cefalea mas frecuente en los niños. Es una cefalea periódica, pulsátil que suele acompañarse de nauseas y/o vómitos, alteraciones visuales (fotopsias, escotomas) y síntomas sensoriales como parestesias con total normalidad entre los accesos. El dolor puede ser moderado o intenso y la crisis se agrava con la actividad física habitual. La migraña se puede acompañar de “aura” (clásica) o sin ella (común). La padecen cerca del 5% de todos los niños. La edad media de diagnóstico es más precoz en varones (8,27 años) que en niñas (9 años). La incidencia por debajo de los 7 años es del 14% y hay un pico de edad entre los 9 y los 12 años. Tipos de migraña según Barlow 1. Las más habituales: - CLÁSICA. Hemicreaneana pulsátil, con nauseas o vómitos, dura menos de dos horas y está precedido de aura. - COMÚN. Parecida a la clásica, pero se puede extender bilateralmente y no va precedida de aura. - CLUSTER HEADACHE. Cefalea en racimos, brotes agudos unilaterales retrooculares con epifora, congestión nasal y nocturnos. 94 2. Equivalentes migrañosas. - Vómitos cíclicos. - S. vertiginosos. - Migraña abdominal. - Cefaleas y fiebre periódica. - Dolores paroxísticos de extremidades y tórax. 3. Migrañas complicadas o disociadas. - Migraña vertebrobasilar: parálisis de pares craneales y alteraciones EEG. - Hemisindromes migrañosos. - Migrañas confusionales: S. de Alicia en el País de las Maravillas. - Migraña oftalmopléjica. 4. S. Migrañoso benigno con pleocitosis de LCR es muy raro en la infancia y suele responder a: - Migraña e infarto cerebral. - Estatus migrañoso. Dura más de 72 horas. Diagnóstico Es fundamentalmente CLÍNICO. En el 90% de los casos hay algún familiar que también padece la migraña, habitualmente la madre del niño. Tratamiento preventivo de la migraña. Se han usado tanto la DIHIDROERGOTAMINA y la FLUNARIZINA y ambas parecen disminuir tanto la frecuencia como la intensidad de la crisis. Tiene pocos efectos secundarios. Si existen síntomas vegetativos la DIHIDROERGOTAMINA será más eficaz y cuando existen antecedentes de epilepsia se dará la FLUNARIZINA. Los fármacos se administran por vía oral. Otros fármacos utilizados en la prevención de las crisis han sido el “propanolol” y la “amitriptilina”. La “metisergida“ se abandonó por el riesgo fibrosis retroperitoneal. 95 Eliminar alimentos posiblemente desencadenantes: chocolates, quesos, frutos secos, tomate, comida de restaurante chinos, etc. Evitar el estrés, bebidas con cafeína y la falta de sueño. Habitación oscura. Ambiente agradable. Tratamiento del ataque. En el tratamiento del ataque: En hospitales se pone oxigeno al 100% durante 4590 minutos, obteniendo muy buenos resultados. Como medicamentos podemos dar: a) Ácido acetil salicílico: 30-60 mgs/Kg/día, repartido cada 4-6 horas. b) Paracetamol: 30-40 mg/Kg/dosis cada 4-6 horas. c) Sumatriptan: En forma inyectable de 6 mg. o comprimidos de 50 mgs. En niños no se ha establecido su seguridad y eficacia. Cefaleas parciales. No son cefaleas propiamente dichas, sino dolores referidos en las estructuras próximas de la cara, es decir, por debajo de la línea que une la región frontal con la occipital. Podemos distinguir: a) Oculares. Problemas de refracción (claramente producen cefaleas en niños). b) Oídos: otitis. c) Sinusitis. d) Alteraciones nasales o vegetaciones. e) Flemones dentales. f) Cervicales; contracciones, etc. Cefalea postraumática. Se debe descartar que sea una complicación aguda o subaguda del traumatismo: edema cerebral, hematoma extradural, hematoma o higroma subdural, hidrocefalia. Cuando han habido síntomas de conmoción cerebral pueden aparecer posteriormente: insomnio, irritabilidad, astenia, cambios de personalidad, dificultad de concentración, trastornos de memoria, problemas escolares. 96 El traumatismo puede actuar como desencadenante de episodios de migraña. No debemos olvidar que una cefalea persistente después de un traumatismo puede ser debido a factores emocionales. PROCESOS EXPANSIVOS E HIPERTENSIÓN ENDOCRANEAL (HTE). Se suele deber a tumores, quistes, abscesos, hidrocefalias, hematomas intracerebrales espontáneos, pseudotumor cerebral. En estos casos la cefalea raramente es el único síntoma. El dolor suele ser matutino aumentando al cambiar de postura o con movimientos súbitos, aumento con el paso de los días pudiendo ser intermitente. La aparición de otros signos y los cambios de personalidad y de las funciones intelectuales nos hacen pensar en este diagnóstico. - SIGNOS DE HTE. Cefalea, vómitos, edema de papila, estrabismo, diplopía, cambios de personalidad, trastornos de conducta, letargia y somnolencia. - SIGNOS FOCALES DE TUMORACIONES. Convulsiones, déficits motores o sensoriales, trastornos de la visión, atrofia óptica, nistagmus, disfunción endocrinometabólica. HIPOGLUCEMIA. Se debe al ayuno antes de comenzar el colegio por la mañana. Es conveniente que los niños desayunen bien antes de ir al colegio y que coman algo a media mañana. Puede aparecer entre la edad de 1 y 5 años y desaparece hacia los 10 años. 97 CEFALEA Fiebre SI NO Hipertensión Exploración neurológica anormal SI SI Neuropatía cardiopatía NO NO Exploración neurológica anormal SI Meningitis Encefalitis Absceso cerebral Dolor espontáneo o a la presión sobre los senos NO Tumor cerebral Hemorragia intracraneal Reciente traumatismo cefálico NO SI Exploración dentaria anormal Sinusitis Síntomas gastrointestinales Alt. visuales Caries Absceso dental NO Viriasis Faringitis Estreptocócica Diagnóstico diferencial de la cefalea Cefalea postraumática NO SI SI SI NO Migraña SI Tensión Psicógena Estrés o aumento de absentismo escolar NO Problemas dentarios Sinusitis Observación 98 BIBLIOGRAFÍA Manual de atención primaria en Pediatría. 2ª edición. M. Willian Scheartz. Edward B. Chorney. Thomas A. Curry. Stephen Ludwig. Manual de Puericultura para médicos en atención primaria, Sep. Año 1996 Giralgi Perdomo M: “Dolor abdominal en pediatría extrahospitalaria”. Manual de diagnóstico y tratamiento. Muñoz Calvo. Madrid 1989. Edic. Díaz de Santos, S.A. Haeper J. Dermatología Pediátrica. Ediciones Doyma, S.A. 1992. Zambrano A. Dermatología Pediatría. Atlas Editorial Jims. Barcelona 1993. Hurtwitzs Clinical Pediatric Drematology. Filadelfia. W.B. Saunders 1993 García O. Vall O. Infecciones respiratorias de vías altas de repetición. En protocolos prácticos de pediatría. Ed. Doyme. Barcelona 1994. Nogales A.Tos crónica en el niño. Pediatría 1990. Nelson. Tratado de pediatría. E.E. Berhrman, V.C. Vaughan. 13 edición. Interamericana. MC Crow- Hill.