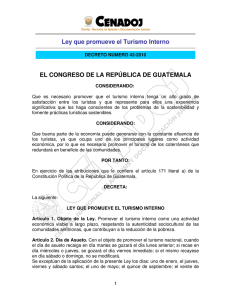

Desarrollo territorial basado en una estrategia de turismo ecológico

Anuncio