Economía política de la educación superior: reflexiones sobre la

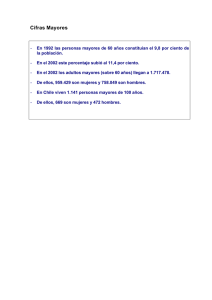

Anuncio