Gato Murr

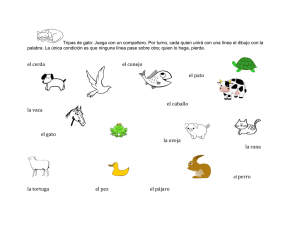

Anuncio