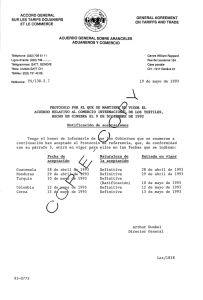

LOS PAISES DE MENOR DESARROLLO ECONOMICO RELATIVO

Anuncio