FUEGOS ENCONTRADOS

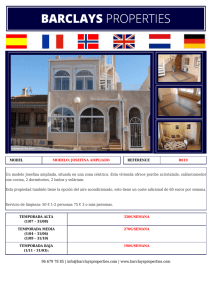

Anuncio