La región más transparente

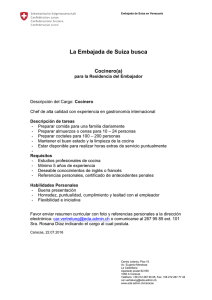

Anuncio