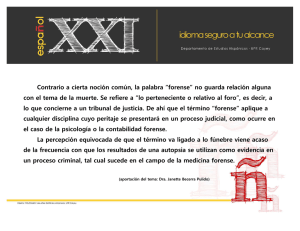

el médico forense en la escena del crimen

Anuncio