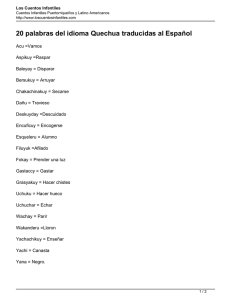

gediacronia del quechua.

Anuncio