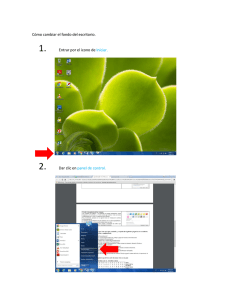

La gran casa. Historia de un escritorio

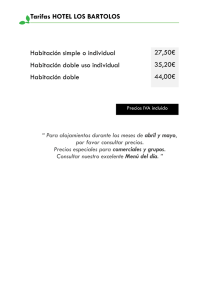

Anuncio