descárgate las primeras páginas del libro

Anuncio

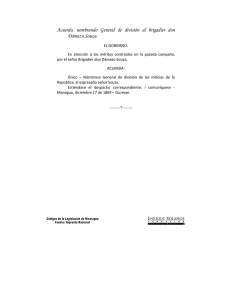

El último cuerpo de Úrsula Patricia de Souza Colección Lo real Novela EXCODRA EDITORIAL 2013 Texto: © Patricia de Souza. Imagen portada: © Ludovica Bastianini. Edición: © Excodra Editorial. 1ª Edición, en formatos ePub y PDF, marzo del 2013. ISBN: 978­84­941149­9­1 http://www.excodraeditorial.com [email protected] El último cuerpo de Úrsula 1 Patricia de Souza NOTA A LA PRESENTE EDICIÓN Todo empieza con el encierro en una habitación de la rue Matabiau, en Toulouse. Luego es la llamada de teléfono de la editorial Seix Barral pidiéndome un libro. En ese momento estoy tan en el interior de un texto, tan ocupada en saber qué sucede con mi cuerpo, con el cuerpo de mujer, que el hecho de que alguien ponga su mirada en mi trabajo, no es lo más importante. Aunque sé que la lectura cierra de alguna forma el proceso del libro, esas miradas permanecen ajenas por un tiempo al proceso mismo de escritura. Escribir lo es todo, es la piel y es el interior. Eso me estaba sucediendo con El último cuerpo de Úrsula, publicada por primera vez el año 2000. Tampoco la noción de tiempo es válida, es algo abstracto, lo que queda es esto, el texto como huella, como marca. Me pregunto si escribir para mí no es un hecho casi traumático, algo que me revela toda mi vulnerabilidad, algo que me desarma y termina por acercarme definitivamente a los otroAs. Creo que estaba abandonada a esa certeza cuando la voz me pidió viajar a Barcelona. Primero Basilio Baltazar, luego conocer a Pere Gimferrer en una oficina de la editorial, que dice haber leído mi libro, enseguida el envío de sus observaciones en el texto, mi arrogancia para aceptar consejos, o debería decir, mi inseguridad y falta de confianza en ese recorrido violento. Cada texto se inscribe en mí con la amenaza de terminar con mi identidad. El último cuerpo, es el libro en que la identidad social, individual, cultural, se disuelve, se descompone a tal punto que solo queda escribir para empezar todo de nuevo, desde cero. Ha habido una reedición peruana que circuló de manera limitada y a la que le tengo mucho cariño. Ahora, gracias a la iniciativa de Rubén Darío Fernández, a quien llamo cariñosamente Rubens, como el pintor, este libro vuelve a circular en un formato digital. No es una proeza mía, es un don de los lectores, de su amor por el texto y el lenguaje. Tan simple y tan increíble como eso. Lima, 14 de febrero del 2013. Patricia de Souza 2 El último cuerpo de Úrsula El último cuerpo de Úrsula 3 Patricia de Souza EL ÚLTIMO CUERPO DE ÚRSULA Patricia de Souza 4 El último cuerpo de Úrsula No sé cuál sería el comienzo, si es que existe alguno, de lo que podría llamar mi experiencia pasada; no sé, tampoco, si debería empezar a contarla por el principio o por el final. Esta confesión sigue el ritmo de mis sentimientos, es decir: disparatado. Está llena de ansiedad por la vida, por mi vida, por la que he estado dispuesta a hacer cualquier cosa. Hasta el día en que sufrí mi primera parálisis, mi vida era un conglomerado de hechos más o menos con sentido y armonía. Entendía la contradicción, y hasta el dolor, como parte de esa confrontación entre el mundo y lo que soy en el tiempo y en cada una de esas partículas que lo componen; pero cuando ocurrió el accidente, comprendí algo que estaba más allá de todas las ideas que podía haber aprendido o hasta inventado; comprendí que existía únicamente como carne, materia, moléculas condenadas a transformarse en partículas que ignorarían la sutileza de mis sentimientos; comprendí que dentro de mí estaba la muerte, y así conocí el odio que nace de esa frustración. Cuando ocurrió el accidente, entendí lo esencial: que el final empieza por la ausencia de placer. Yo empecé a vivir mi final el día en que se lesionó un disco de mi columna vertebral y tuve que ingresar de urgencia en una clínica. Una lesión en un disco de la columna puede durar quince días, un mes... depende del paciente. Yo no fui lo que se dice una buena paciente; la enfermedad me hizo sentir fragmentada, volviéndome indiferente al mundo y a los demás, aunque las lágrimas me llenasen los ojos y gritase por salir de esa extraña beatitud a la que me condenó saber que poseía un cuerpo. Durante varias noches, en mi habitación, abría repentinamente los ojos incapaz de abandonarme al sueño, esperando cada adormecimiento (primero se me adormecían los brazos; luego, las piernas; así hasta quedar completamente paralizada), que parecían empujones hacia la muerte. Entonces mi voluntad de guardar silencio sobre mi estado empezaba a fallarme y, durante el sueño, se transformaba en ahogados gemidos en mi garganta que llamaban la atención de enfermeras provistas de agujas que clavaban en mi espalda, piernas y brazos; me doblaban en dos como una O, me frotaban el cuerpo antes de sumergirme en agua helada mientras yo, o ese estado consciente al que llamamos yo, asistía a cada escena de ese lamentable espectáculo como una espectadora obligada. Me abandonaba a esas sensaciones completamente desconocidas, pasmosas confrontaciones de materia ósea (nunca he sentido tanto el peso y la forma de mis huesos como durante ese mes en el que estuve internada en la clínica), filamentos, litros de agua, membranas... Mi cuerpo me sorprendía como un extraño; revelaba la vida en sus formas más secretas y despóticas, negándole a mi voluntad la posibilidad de satisfacer mis necesidades físicas y psicológicas; la peor negación: no sentir placer. Así, postrada sobre una cama, tuve que El último cuerpo de Úrsula 5 Patricia de Souza aprender a dialogar con mi cuerpo; un diálogo en el cual él estableció las reglas, por lo menos al principio. Después, aprenderé a dominarlo, ya verán de qué manera. Internada en la clínica, he padecido el lento goteo de tiempo reconociendo olores que hasta entonces me eran indiferentes, identificando cualquier gesto, cualquier signo, como una promesa de placer. Pero lo que acabo de decir no fue sino el preámbulo de lo que podría llamarse el origen de lo que sucedió más tarde, aunque no estoy segura de que haya tenido una importancia definitiva. Cuando salí con el alta, el médico me advirtió que sufriría en lo subsiguiente algunas parálisis que seguramente durarían un período muy corto y me recetó cientos de medicamentos; entre otros, algunos tranquilizantes que consumo cuando llego a un estado de angustia incontrolable. El día en que salí de la clínica, el médico me lo dijo en privado: ¿quién iba a sospechar lo que realmente me sucedía? Nunca se lo he dicho a nadie; ni siquiera a mi madre, con quien he hablado de otras cosas muy íntimas sin llegar a confesarle mi verdadero padecimiento. En una ocasión, mientras estábamos sentadas frente a frente, comiendo en la terraza de mi casa, estuve a punto de decírselo, pero no pude; tuve miedo de asustarla y de que me dijese lo que todo el mundo me repetía: tienes que volver a ver a tu médico. En ese momento, mi madre tenía bastante con todos sus problemas económicos que la agobiaban: mi padre la había abandonado dejándola prácticamente en la miseria, y ese abandono fue arrancándole lo poco que le quedaba de juventud y belleza. Buscarla era contemplar su dolor y su desgano frente a la vida, y yo no hacía otra cosa que luchar por volver a sentir su intensidad corriendo por mis venas. Mi madre quería retirarse de la vida y yo quería avanzar ¡hélas! estaba dispuesta a arrasar con todo. Mi madre sentía que había tocado el último nivel del fracaso porque mi padre la abandonó por otra mujer ignorando cómo se las arreglaría para seguir viviendo, y, sin embargo, ésta no había sido la primera vez que sucedía. Cuando éramos muy pequeños, mi padre partió al Japón por motivos que nunca comprendimos, dejándonos en el desamparo más completo porque mi madre nunca había trabajado y desconocía lo que significaba el trabajo remunerado (quizás algo tan abstracto como la mayoría de las cosas que le hacían sentir lo que era la obligación), y sólo lloraba quejándose de su suerte, pálida y ojerosa, cada vez más distinta y lejana. Junto a nuestra casa se encontraba una congregación de monjas canonesas que nos obsequiaban con alimentos que nos permitieron subsistir unos tres meses. Hasta que una tarde un hombre, que supuestamente era el abogado de mi padre, nos trajo un sobre que mi madre deslizó discretamente en uno de sus bolsillos. Ella tenía entonces el pelo larguísimo, casi hasta la cintura, como lo tengo yo ahora, largo y lacio. Desde que conocimos el hambre, nunca volvió a Patricia de Souza 6 El último cuerpo de Úrsula ser lo mismo, y creo que dejamos de soñar como el resto de niños pobres que pasean su exilio de la vida como un hábito de muerte: envejecimos, y tal vez también empezamos a sentir resentimiento. No sé hasta dónde pudo haber llegado ese odio en nuestras vidas; se transformó ayudado por la ternura de mi madre, o adquiríamos una cierta sabiduría, ¿por qué no? Así es como empezamos a diferenciarnos de los otros niños de nuestra edad: mirábamos a nuestro alrededor, afilábamos los cuchillos sintiéndonos dueños de nuestro territorio. Yo me hacía diferente por un gorro azul con el que me paseaba por las calles provocando los comentarios más necios y estúpidos que jamás haya oído, y mis hermanos por algunos intentos pirómanos que le costaron una multa a mi madre, quien tuvo que pedir prestado dinero para pagarla. La última vez, mi hermano menor le quemó un árbol a la vecina, quien vino a casa llorando con un rama ennegrecida en la mano, mientras mi hermano la observaba desde una ventana musitando insultos a media voz (imposible detenerlo): Tonta. Fue como llamó a mi madre delante de la vecina. Yo no pude reñirlo ni recriminarle por actuar así, sino que lo quise con más pasión. Si pudiera explicarlo de alguna manera, diría que nuestras cortas vidas se entregaron al placer del cuerpo en contacto con la naturaleza, favorecido por el clima e intensificado por nuestra pobreza. Un hecho concreto, ser pobres, nos hizo sensuales (como no hacía frío, no necesitábamos mucha ropa, por lo que nuestras pieles quedaban siempre en contacto con el sol y el viento), aunque este hecho no negase la existencia de otras formas de relación con el cuerpo: la masturbación, por ejemplo. Con la parálisis, en cambio, sucedió lo que nunca hubiese esperado: conocí el displacer, la rigidez y el frío del miedo; y lo que dije antes: la rabia, la felonía, el egoísmo. Ésas son las primeras cosas que tenía que decir; tenía que empezar por hablar de lo que me había revelado mi nueva relación con el cuerpo... He amado, he odiado a causa de un cuerpo que me enseñó a ser yo misma. Nadie más que yo, sola. Debo ser concreta, lo más concreta posible. Aunque la soledad y el encierro al que me he visto sometida al conocer los límites del sentir, los límites del cuerpo y la mente juntos, no me hayan dejado acercarme a los demás como hubiese querido, esos años los viví de prisa, demasiado ocupada en el aprendizaje de mi cuerpo o, mejor dicho, en tratar de dominarlo. No sé qué sucedió conmigo, sin embargo, he sido lo que se dice feliz durante un viaje que hice con Nicolás a Montevideo. No hacíamos sino reír y comer y el amor y el sol se recostaba sobre nuestra ventana, y nos amábamos. Ese mes parecía todo dicho en mi vida, las cartas sobre la mesa: sería escritora, nos casaríamos en primavera y viajaríamos siempre juntos (Nicolás trabajaba entonces como El último cuerpo de Úrsula 7 Patricia de Souza productor de cine, por lo que viajaba constantemente al extranjero), sin hijos por el momento, ya veríamos más tarde. Teníamos tiempo, era lo que más nos sobraba: el tiempo, que después se encargaría de hacer lo contrario. Bastó una frase dicha en medio de una noche en la que uno espera lo mejor del otro, para que la fragilidad de nuestros sentimientos se revelase en toda su desnudez dejándonos desunidos, bastó tocar ese grado cero de la reacción, la violencia, para que nos arrojásemos a la cara las peores ofensas y blasfemias, para que el amor sólo fuera una bola de trapo al alcance de cualquier perro vagabundo. Las pasiones del cuerpo son la fuente de toda la desconfianza en la pareja; sería necesario no amar a la persona con quien se vive, pero es quizás una renuncia demasiado dolorosa y por eso acepté el sometimiento que me impuso mi sed de pasión y fui capaz de ponerme de rodillas para implorar al azar un poco más de tiempo, sin ver la abyección que provocaban en mí ese tipo de gestos. Había que vivir con eso como con los recuerdos que nos perturban y nos desfiguran la realidad. Por entonces tuve un sueño que me pareció premonitorio al representar, a mi modo de ver, la castración de nuestra relación: había que recoger la ropa que se encontraba tendida en la azotea. Nicolás transportaba una batea entre las manos, mientras subía una escalera de hierro tipo caracol. En la azotea, la ropa tendida era sacudida por fuertes ráfagas de viento que, de vez en cuando, golpeaban la cara de Nicolás. Permanecí sentada en la escalera, asomando de tanto en tanto la cabeza para ver si terminaba de tender la ropa, cuando aparecieron en el cielo oscuros aviones de caza que dejaban un espectro sombrío. Descendían hasta volar muy bajo, lo que me hizo decirle a Nicolás que agachase la cabeza, a lo cual me respondió con una sonrisa de sorpresa: no había entendido mi mensaje o los aviones de caza no significan ningún peligro para él. ¿No lo ha entendido? No. Permanecí agazapada, con miedo, hasta oír un golpe seco y cortante, abrí los ojos ¡y ahí estaba la cabeza de Nicolás! ¡Desprovista del tronco, como una pelota de fútbol abandonada en un campo siniestro! Tengo el cuerpo rígido cuando me despierto, las manos de trapo, el cuello de trapo... He llevado las marcas de la parálisis en mi cuerpo y he tratado de borrarlas con nuevas experiencias, invirtiendo mucho tiempo en eso. A los ojos de los demás puede parecer absurdo. ¡Qué idiotez, sentir miedo de su propio cuerpo! Pero yo sí lo sentía y me he visto obligada a perderle el miedo, a contemplar sus líneas presintiendo el fluido que corre bajo la piel, a cerrar los ojos para imaginar la estructura ósea y frágil que sostienen los cincuenta y dos kilos de carne que transporto diariamente; he dudado en reconocer con los dedos la topografía que cubre la parte superior del coxis y he padecido al notar la línea Patricia de Souza 8 El último cuerpo de Úrsula cerrada entre las dos masas carnosas de mis glúteos (cosa extraña, el orificio me hacía sentir cierta libertad) mientras me calmaba diciéndome que estaba descubriendo el límite de la materia. Este lento aprendizaje me ha hecho ver de manera distinta a los demás, he contemplado con tristeza la decrepitud de esos otros cuerpos y no he sabido soportar ese espectáculo sin echarme a llorar presintiendo la terrible realidad con la que se verán confrontados: sus cuerpos desmoronándose, anunciando su muerte. He comprendido y amado el silencio de esas carnes moviéndose en la oscuridad, la humildad de sus necesidades: sueño, comida y hasta la defecación; también he sentido la soberbia de aquellos que admiran la fortaleza de su cuerpo olvidando que será igualmente vulnerable y que no hay escapatoria. La vejez y la muerte son la única forma de experiencia metafísica (¡oh, esa palabra tan fea!) y tal vez de toda moral. La enfermedad y la muerte son iguales para todos. Yo sabía lo que era la enfermedad. En realidad, hasta sufrir la parálisis, adoraba enfermarme (gripes, rubéolas, las clásicas enfermedades de adolescente) para que me cuidasen. Disfrutaba de la calidez de las frazadas y las caricias de mi madre en mis cabellos extendidos sobre la almohada como si ese tiempo de enfermedad significase un regreso sobre mí misma y lo que llamaba vida interior. Esos pequeños placeres de la imaginación, que gozan de la vida en estado embrionario (sentía que estaba en una especie de incubadora) para salir fortalecida a las experiencias importantes, las de los sentidos. Sí, era feliz echada sobre las piernas de mi madre para contemplar la luz que entraba por la ventana prometiendo días nuevos y sortilegios desconocidos, soñaba, deseaba, desde mi pequeña construcción de huesos y carne era inconsciente... ¿Es una consciente de lo que sucede?, ¿lo es de sus actos, de sus sentimientos, de las reacciones y pensamientos que provoca en los demás? Los sentimientos más bajos nos revelan lo más importante de nosotras mismas; no nos mienten: son el callejón sin salida. Son caminos que se abren frente a nosotras, más o menos sinuosos, más o menos visibles, y hay que decidir. Y yo decidía, una primera vez y otra segunda vez. Una primera vez decido saber lo que es la pasión compartida con un hombre mucho mayor: lo elijo a él, ¿por qué? Fue fácil convencerme: bastó la invitación a un restaurante, la intimidad de la noche y unas cuantas frases que halagaban mi vanidad de aspirante a escritora, para que me decidiera a marcharme con él. Yo era lo que los hombres llamar comúnmente una chica fácil, sedienta de afecto y capaz de hacer cualquier cosa por transformarme en una Atenea descendiendo con la gracia para Ulyses. Era muy ambiciosa, nunca he dejado de serlo...; sólo así se explica lo que debo confesar; pero lo haré más tarde, ahora no: ahora es necesario que diga otras cosas. Es necesario que las diga mientras dure este sentimiento de adonde me dirijo El último cuerpo de Úrsula 9 Patricia de Souza con este relato. Empecé una relación con el poeta­pintor y lo que podría llamarse una humillación sistemática de sus sentimientos (las relaciones son como los imperios: se fundan en una sola cosa, y esta creció sobre la humillación del poeta­pintor). La inicié un día de ésos en que mi propia pequeñez me reveló la nimiedad de mis sentimientos; entonces comencé a criticarlo, a hacerle sentir viejo, a insultarle cuando no reaccionaba; llegué a ver a otros hombres, a llevarlos a casa, y hasta dejé que saborease el gusto de sus besos sobre mi piel. ¿Cómo empezó? Trataré de explicarlo con una sola escena, aunque no sea suficiente para entender cómo llegué a ser cruel e indiferente hacia los aspectos de ternura y devoción que, por otra parte, también sentía por él. Es decir, al principio tenía mucha confianza en mis sentimientos; creía (estaba segura) que eran buenos. No dudaba, hasta que, de pronto... No recuerdo el día, pero sí que él estaba pintando, con una brocha muy gruesa, el fondo azul de una tela que tenía extendida sobre el suelo. Entonces empezó un temblor que me hizo pisar la tela pintada, arrancándole un alarido casi de dolor a mi poeta­pintor, mientras que lo único que yo esperaba era que me protegiese de esa mal llamada naturaleza que sacudía el suelo. Sin embargo, estuvo claro que no pensó primero en mí; pensó primero en su tela, y se quedó tratando de borrar la marca de mis pies. Bajé a toda prisa, creyendo que la casa se vendría abajo con el ahora terremoto; y no volví sobre mis pasos, sino que corrí hasta quedar fuera de peligro, los ojos con lágrimas de rabia porque sentía que me plegaba a mi debilidad, a mis ganas de vengarme de su grito de dolor proferido cuando mis pies marcaron su pintura. Traté de llevar esa abyección hacia el extremo: traje a un hombre desconocido a su casa (ni siquiera le pregunté su nombre, lo abordé en la calle y lo invité a seguirme), le conté falsedades sobre mi vida tratando de despertar su morbosidad (dije que era bailarina de cabaret, ¡y él me creyó!) y, una vez que sentí su fragilidad, lo ridiculicé, lo hice a un lado frente a mi poeta­pintor, que me miraba desde la puerta sin lograr salir de su asombro (un chorro de luz amarilla entraba violentamente por una teatina haciéndole empequeñecer los ojos, obligándole a reconocer que no me interesaba estar con otro, sino que lo había llevado hasta ahí para que me viese con él); enseguida, mi poeta­pintor trató de sobornarme con promesas de viajes que nunca realizaríamos, juramentos contra los que injurié indignada, abandonándolo en compañía del extraño que me había seguido. Con el tiempo llegué a ser completamente indiferente a su dolor; traté de estar al mismo nivel de mi crueldad, no veía nada sino mi propia imagen miserable en el espejo de su mirada, con frustración, con los puños cerrados. Hasta que un día él abdicó. No comprendí sino mucho después que había ido Patricia de Souza 10 El último cuerpo de Úrsula demasiado lejos en ese querer mostrarme tal cual era. Dejando que mis pasiones me dominasen y con total indulgencia hacia ellas, rodé sobre mi propio barro. ¿Pero fui realmente culpable de su degradación como ser humano? He temido mucho el no poder superar esa certeza. Yo fui la causante de esa decadencia a la que se abandonó dejando de pintar y encerrándose entre cuatro paredes; yo debía pagar por ello, aunque todos dijesen lo contrario y viesen en mí a una muchacha indefensa, víctima de la lujuria de un viejo. Tardaba en explicarles: ya no era una niña indefensa, me habían crecido garras y sabía usarlas. Tenían que aceptarme tal cual era; luché en silencio, y creo que logré imponerme en algunas ocasiones que no mencionaré. Trataba de luchar contra el aislamiento y el miedo, quería conocer los meandros de las relaciones entre hombres y mujeres, quería la verdad. Todavía no estaba cansada de buscarla en el trato con ellos; me preparaba para el mundo sin creer en él, desafecta, cada vez más fiel a mi desapego, segura de que no tendría escapatoria y mi cuerpo me traicionaría, tarde o temprano, en el instante menos esperado, obligándome a abandonar el lugar donde me encontrase. Mi miedo era tal que, a partir de entonces, cargué siempre conmigo una caja Xanax; y si la olvidaba, era capaz de regresar desde el otro extremo de Lima para recuperarla. Sólo la olvidé en una ocasión, iba a Chaclacayo acompañada de un amigo, eran las doce de la noche, no había farmacias abiertas, en el baño abrí el bolso sin encontrar la plaqueta de pastillas tubulares, me entró el pánico, temblaba, pedí volver a Lima, mi amigo no me creía, vomité, me puse azul, se asustó y regresamos. No tengo nada especial que contar si no es este miedo a perder la sensibilidad en las extremidades y sentirme ausente de mi cuerpo, sin creencias ni certezas que me protejan, sólo con dudas. Sin embargo, puedo decir que me tranquiliza mirar el mar, este mar de Lima indiferente a los criterios de belleza, tan humilde, tan austero, incapaz de rendirle al habitante el decorado para una tarjeta postal; me tranquiliza su sosegada indiferencia y su silencio que a veces se hace exasperante. ¿Pero qué significa amar el mar? ¿Acaso no hay tablistas aferrados a sus tablas hawaianas durante el año, a la espera de una ola, que demuestran una verdadera pasión por él? Hay que sentir una pasión extraordinaria por el mar para tolerar esa soledad, ese silencio. Sólo uno de esos jóvenes apasionados del mar, de labios prietos y piel curtida, sería capaz de explicar qué se siente cuando se está en medio de esa soledad; no yo, que siempre lo contemplo desde el acantilado. Cuando era pequeña íbamos de pesca con mi padre; atrapábamos los peces con las manos golpeándolos contra el casco del bote para matarlos y echarlos dentro de una bolsa de plástico. Recibíamos comentarios laudatorios de mi padre: qué bien El último cuerpo de Úrsula 11 Patricia de Souza mataba mi hermana, qué bien yo, la mayor, consumadas asesinas de peces que deberíamos comer más tarde en casa de mi abuela entre olores de muros enchapados en madera y muebles de Cansiani, únicos momentos en que dejábamos de ser niños pobres para ser los nietos de una abuela adinerada. Yo no como pescado, sólo carne vacuna, pero no creo que tenga relación con ese recuerdo de infancia; es más bien una cuestión de gusto: me gustan los sabores fuertes, graves, no los evanescentes; la carne permanece por más tiempo en la boca y me deja satisfecha también por más tiempo. Son sensaciones de fortaleza, que en un mundo tan violento, dan resistencia. Una tiene la impresión de que camina entre la gente con mayor prestancia, una tiene la impresión de ser físicamente más fuerte que ellos, una tiene la ilusión... ¿Por qué tengo que decir ilusión? ¿Por qué tengo que contar la historia para creerla? ¿No jugamos siempre a la vida y a la muerte? ¿No estamos, a veces, muertos, a pesar de estar vivos? ¿No hay tanta gente muerta paseándose por las calles? Aquel hombre que atraviesa la calle obligado a detenerse frente al auto que casi le pasa por encima y que habría podido dejarlo tirado sobre la calzada; ese conductor anónimo muerto desde hace tiempo: ciego ante su volante, ¿no es ésa su verdadera humanidad, su indiferencia, su desprecio? O cuántas mujeres de pelo teñido, arrugadas por dentro, incapaces de conmoverse ante el drama de otra mujer que les pide dinero con un niño entre los brazos, dispuestas a actuar bondadosamente si alguien las mira, soñando con ser bellas y jóvenes, muertas desde hace tiempo pero simulando estar vivas. Sí, esa palabrita humanamente desproporcionada de cuatro letras que tanto nos conmueve, a­m­o­r, esa coartada para no pensar en el odio ni en la muerte. Nuestra historia no sería tan épica si no fuese por esas historias de amor que nos marcan desde nuestro origen. ¡Ah, la indulgencia que sentimos siempre hacia nosotros mismos! ¿Inventaremos otra palabra menos falsa, otra historia? Tendría que llorar, tendría que gritar, sí; llorar por esta humanidad que odio y amo con tantas ganas, llorar por todas las mentiras que digo, por los hombres que he amado y ya no tengo, por la miseria que he absorbido a través de los años, por toda la ternura que me inspira la maldad en los otros como si no fuese suficiente con tantos débiles ansiosos de poder que han hecho tanto daño, los supuestos débiles, como si no fuese suficiente con las masacres que nos hacen vivir en constante duelo, como si no fuese suficiente vivir la felonía a cada instante apretando los labios para no decir lo que realmente pensamos sobre los otros, como si no fuese intolerable una boca que no habla, unos ojos que no ven, unas manos que no sienten; como si fuera poco y no suficiente para privarme de cualquier placer individual y reprimir mis deseos, el deseo desesperado de sentir el calor de la palma de una mano sobre mi mejilla... sí, me gusta coger las manos de los otros y llevármelas al rostro... Patricia de Souza 12 El último cuerpo de Úrsula (Todavía nada está claro, salvo este extraño sentimiento de melancolía; sin embargo, debo decir todo lo que me he propuesto sin dejarme seducir por mis propias palabras. Hablaré, prometo que será una larga confesión.) He tratado de reconciliarme con este mundo para no sentir que tengo un cuerpo que me separa de él, para no sentir mi exilio ni la tumba de una vida contemplativa, para gozar como cualquiera del olvido, para tantas cosas que ni siquiera sé cómo nombrarlas. Una vez casada, dejé de angustiarme por los adormecimientos; es decir, me acostumbré a sentirme mutilada, sin brazos y sin piernas, alguien que se arrastra por la vida tratando de alcanzar un punto de elevación sin conseguirlo. Los ataques no han sido nunca muy largos, pero sí intensos en su brevedad; el adormecimiento se ha ido transformando, poco a poco, en dolor, y el dolor en músculos entumecidos que desconocen la vida. A veces, sentada sobre mi cama, luego de un mal sueño, paralizada en las piernas (aún podía mover las manos y alcanzaba los medicamentos sobre la mesa de noche), arrojaba monedas al suelo para ver si era capaz de agacharme a recogerlas; sorprendida por Nicolás en ese intento e incapaz de explicarle qué hacía por no creerlo necesario, sé que hay ciertos secretos que forman parte de nuestro propio misterio y que no podemos rechazar; decirle algo era aventurarme a hablar de lo desconocido, y era más bien el desconocer cómo luchar contra mi cuerpo lo que me empujaba a volver a intentarlo (agotada después de múltiples intentos, me decía que comprendería con el tiempo) y a escribir este relato un tanto descabellado. Siempre he admirado el pudor de la gente que sabe mantener una actitud secreta sin malgastar su tiempo defendiendo sus opiniones: aquellos que conocen la elocuencia del silencio, la falsedad de un sí y la locura apasionada de un no. Yo nunca había hecho grandes esfuerzos por controlar mis ganas de hablar; es decir, antes solía hacerlo con una amiga durante horas (desplazándonos de un café a otro) sobre los libros que leíamos, la gente que frecuentábamos y las actividades estudiantiles. Nos gustaba que el tiempo no contara en nuestras conversaciones, y quizás ella se sentía realmente gratificada con mi atención, o acaso era una manera de poner a prueba sus dotes retóricas para el diálogo. Sé que, cuando dejé de verla porque estaba recién casada, se ofendió y no me lo perdonó. Simplemente ignoré sus expectativas, y fue tan importante que sacrificó nuestra amistad sin remordimientos, sin previa carta ni llamada. Desapareció. Una se acostumbra a las personas, a sus olores, a su manera de atravesar la calle, a sus inflexiones de voz, y luego hay que olvidarlas o hacer como si no hubiesen existido aunque su ausencia sí importa y nunca las olvidemos, obligados a curar nuestras heridas con nuevas experiencias, ilusionados con ellas, sin dejar de sentirnos envilecidos por la decepción. Es El último cuerpo de Úrsula 13 Patricia de Souza