Descargar archivo - Foro Internacional de Mujeres Indígenas

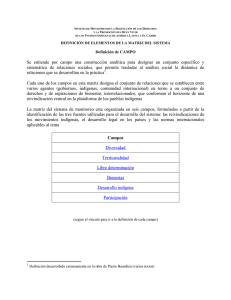

Anuncio