leyendas de torrecilla - Torrecilla de Alcañiz

Anuncio

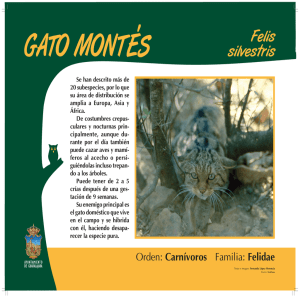

LEYENDAS DE TORRECILLA José P. Burgués ([email protected]) De pronto me doy cuenta de que tengo 60 años, una edad que, si bien no asusta, hace reflexionar, por más que uno se siga sintiendo joven. Y me doy cuenta de que algunas leyendas que oí de labios de mis abuelas, al no tener hijos (ni, lógicamente, nietos), cuando yo desaparezca desaparecerán conmigo, a no ser que fluyan por otros canales paralelos. En África dicen que cuando un anciano muere, es una biblioteca que se quema. No diré yo tanto; pero sí que van a partir en humo y cenizas algunos libros conmigo; así que trataré de salvar al menos unas pocas páginas que tal vez conviene que queden para conocimiento de las generaciones futuras. Ya sé que en nuestro tiempo no son las tradiciones ancestrales lo que más interesa a los niños, jóvenes y adultos: están los juegos de ordenador, los seriales de la tele y los mundiales de fútbol. Por eso me decido a confiar a la memoria digital lo que a mí me transmitieron hace muchos años de viva voz. Hablo en el título de “leyendas”. La leyenda tiene algo de histórico, pero con los sucesivos pasos de boca a oído se va modificando. En algunos casos las leyendas llegan a ocupar un lugar en la literatura de los pueblos. No aspiro yo a tanto: me conformo, simplemente, con que algo quede para el futuro; y los que vengan después verán qué hacer con ello. Yo me siento responsable de conservar la herencia cultural que he recibido, antes de que desaparezca totalmente bajo el efecto de una globalización progresiva que se empeña en devaluar lo local. Pero lo local tiene un gran valor: sin menospreciar lo que nos viene de fuera, conviene que hagamos lo posible por preservar lo nuestro, porque la diversidad es una riqueza, y nadie podrá contribuir con lo nuestro al patrimonio común si lo dejamos morir nosotros, los herederos de quienes ocuparon nuestro lugar antes que nosotros, y a quienes debemos gratitud y respeto. Intentaré reproducir lo más fielmente mis recuerdos, pero me vais a permitir que los amplíe o los modifique según la conveniencia literaria. Si alguien recuerda estas historias de otra manera, que las escriba y las dé a conocer. Y si alguien (seguro que sí) conoce otras leyendas e historias, que se anime y las cuente, como intento hacer yo. Todos se lo agradeceremos: los que las leamos ahora y los que las leerán después. Todas las historias son anteriores al siglo XX; algunas están fechadas de manera muy precisa; otras son, seguramente, anteriores; por el contenido supongo que vienen del siglo XVIII, o quizás antes. Pero la precisión histórica no es un elemento propio de las leyendas; como los cuentos, podrían comenzar con “Erase una vez”, y ya está. En cambio lo que sí es preciso es el lugar en el que las historias ocurren: en Torrecilla de Alcañiz, nuestro pueblo. Y ese es el hilo conductor común de lo que sigue. Disfruta, lector; no dudo que lo harás si eres paisano mío. Y si no lo eres, te invito a acercarte a nuestras cosas, lo que nuestras abuelas nos contaron. Quizás pases un rato entretenido. 1 1. El gato de la vecina Hubo un tiempo en Torrecilla en que había brujas. Sí, no os riáis; de las que viajaban en escobas y los sábados se dirigían a celebrar el aquelarre en el cabezo de Tolocha, cerca de Calanda. Y allí cantaban, en torno al demonio que había adoptado la forma de un macho cabrío enorme, con grandes cuernos y barbas, aquello de “Lunes y martes y miércoles, tres; Jueves y viernes y sábado, seis” A lo que su señor, con profunda voz, añadía: “Y el domingo, siete”. Todo el mundo en Torrecilla sabía que había brujas, lo mismo que había duendes, y espíritus. Por si no conocéis la diferencia entre ellos, a los duendes no se les puede ver, sólo se les oye. Viven en los graneros de las casas grandes y en las casas deshabitadas. A veces por la noche arman tal estrapalicio que despiertan a los vecinos, y ya no hay quien pueda dormir. Los espíritus, en cambio, no hacen ruido, pero se aparecen a veces, siempre por la noche, entre las ramas de los árboles, o corriendo de uno a otro, escondiéndose detrás de los troncos. No atacan a la gente, pero algunas personas se han llevado tal susto al verlos que luego se han quedado aleladas por el resto de su vida, “espiritados”. Y por eso la gente procura no andar por los caminos cuando ya es de noche. En cuanto a las brujas, no era fácil distinguir a las que lo eran de verdad de las que sólo lo parecían. Las brujas normalmente eran viejas, arrugadas, vivían solas, llevaban siempre un pañuelo negro alrededor de la cabeza. Pero no eran las únicas que vivían y vestían así; otras mujeres también eran viejas y llevaban pañuelo. Las brujas o no tenían familia, o si la tenían, no vivía con ellas. A veces eran solteras; en otros casos viudas, y sus hijos se habían ido a ganarse la vida en la ciudad, con sus propias hechicerías y magias, porque en un mismo pueblo no podían vivir más que dos o como mucho tres brujas. ¿De qué vivían las brujas? No es fácil de saber. Cuando la bruja salía de casa, iba al monte con su capazo, y en él iba recogiendo hierbas y bichos que le servían para sus hechizos. Y puede que también para su comida. Aparentemente eran curanderas, que conocían las virtudes de las plantas (los ababoles, para calmar los nervios; las celidonias, para quitar verrugas; el té de roca, para el dolor de vientre; las hojas de malva, para cataplasmas…). Pero algunas curanderas eran más que eso. Conocían fórmulas y ritos de magia para hacer daño a la gente, especialmente cuando alguien las trataba mal o se reía de ellas. Y tenían un poder especial, que les daba el demonio cuando iban a reunirse con él y eran obedientes a todo lo que él les pedía: podían transformarse en el animal que eligieran. En lobo para robar un cordero cuando 2 les apetecía comer carne; en lechuza para colarse por alguna ventana abierta y beberse el aceite de las lámparas; en culebra para entrar en un gallinero y robar algún huevo… Una antepasada de mi abuela (ella me lo contó, y a ella se lo había contado su abuela…) tenía una vecina, de la que se sospechaba que era bruja, pero no podían decirlo seguro. La vecina tenía un gato negro, lucido y hermoso, pero nunca eran vistos a la vez la vecina y el gato. Cuando la vecina salía, el gato de quedaba en casa. Cuando la vecina estaba en casa, se veía salir al gato por la gatera, y pasearse tranquilamente por la calle. Era un gato furo, que atacaba a los demás gatos, e incluso los perros pasaban al otro lado de la calle cuando lo veían, porque no querían tener problemas con él. Se podría decir que el gato tenía el mismo carácter que la vecina, sólo que en gato y en más joven. Pues ocurrió que era invierno. En casa de mi abuela (permitidme que la llama así, sin añadir “bis” o “tatar”, pues los prefijos añadidos sólo complicarían el relato) habían matado el cerdo unos días antes, y ahora se encontraba ella en casa, con su hija, preparando el adobo. Era ya de noche; en el hogar de la cocina había unos estruedes sobre el fuego, con una gran sartén encima, en la que se freían en aceite de oliva los bocados (costillas, lomo, longanizas) que luego se meterían en la olleta de aceite frío, para ir sacando durante el resto del año. La cocina estaba iluminada a medias por un candil y las llamas del fuego. La abuela estaba sentada en una silla baja, con una rasera en la mano, con la que iba poniendo los trozos de cerdo en la sartén y los iba sacando cuando estaban fritos para dejarlos en un barreño que tenía al lado, donde se enfriarían antes de meterlos en la olleta. Su hija iba y venía, trayendo más carne, poniendo leña al fuego, buscando más aceite… Allí estaban las dos ajetreadas, mientras hablaban de esto y de aquello. Ninguna de las dos se dio cuenta de que el gato negro de la vecina había subido despacio por las escaleras, y estaba agazapado debajo del banco de la cocina, con ojos lamineros, esperando el momento de actuar. La abuela miró un momento hacia otro lado, y esa fue la oportunidad que el gato esperaba: visto y no visto, salió a toda velocidad de debajo del banco, agarró un trozo de longaniza y escapó corriendo escaleras abajo. - ¡Recojona! -gritó la abuela, dando un salto- ¡Ese gato se ha llevado una longaniza! ¡Si lo agarro, lo mato! Pero bien sabía ella que no lo iba a agarrar, así que ni señal hizo de levantarse y salir a perseguirlo. En unos pocos segundos el gato había escapado por la gatera, se había metido en su casa y estaba relamiéndose los bigotes después de comerse la longaniza. Las dos mujeres siguieron con la tarea de mal humor. El cerdo no era para los gatos, sino para las personas. Y menos para un gato 3 forastero. Todavía quedaba mucha carne que freír, así que siguieron las dos atentas a lo suyo, metiendo trozos de carne en la sartén y sacándolos al barreño cuando estaban fritos. Había pasado un cuarto de hora, casi se habían olvidado del gato, cuando lo inimaginable volvió a ocurrir: volvió el gato, y desde debajo del banco, como un rayo, se lanzó de nuevo al barreño, agarró un bocado de costilla y escapó escaleras abajo. Esta vez la abuela, además de gritar (no voy a escribir las palabrotas que dijo), agarró el atizador del fuego y salió detrás del gato, pero no le sirvió de nada: cuando bajó las escaleras (donde por poco se cae, con la prisa y la rabia) ya sólo pudo ver la cola del gato saliendo por la gatera. Esta vez la rabia fue mucho mayor. - ¿Qué se habrá pensado ese gato, que estamos haciendo el adobo para él? Déjamelo, y verás cómo lo arreglo yo. Dijo la abuela. Podréis pensar que la abuela podía haber tapado la gatera para que no volviera el gato, pero eso no le pareció bastante. Quería vengarse, esta vez. Los dos bocados de cerdo los daba por perdidos, pero quería escarmentar al gato, para siempre, y pensó que ahora tenía la oportunidad. Así que siguió friendo carne como si nada, pero esta vez puso un cazo en la sartén. Y siguió poniendo trozos de cerdo fritos en el barreño, pensando que el gato lo intentaría por tercera vez. Y así ocurrió. Esta vez, aunque aparentaba estar distraída hablando con su hija, con el rabillo del ojo vigilaba atentamente debajo del banco, a ver si veía algún movimiento. No pasó un cuarto de hora que allí volvió el gato, esta vez más precavido, pero igual de arrogante que las otras veces, desplazándose poco apoco, con habilidad felina, confiado en su rapidez y deseoso de burlar otra vez a las dos mujeres. Pero esta vez mi abuela estaba preparada. Mientras seguía hablando con su hija, agarró despacio el cazo, y lo llenó de aceite hirviendo, esperando que el gato hiciera su movimiento. El gato, pensando que todo estaba como las veces anteriores, de un salto se metió en el barreño, y agarró un bocado de lomo. Pero esta vez el sorprendido fue él, cuando la abuela le tiró el cazo de aceite hirviendo a la cara. El gato lanzó un terrible maullido, soltó el bocado y corrió escaleras abajo. Chocó contra la puerta antes de atinar con la gatera, y de nuevo maulló lastimeramente mientras iba corriendo a su casa. Esta vez la abuela ni se movió de su silla. Estaba segura de que el gato ya no volvería. Pasaron varios días sin ver a la vecina, de la que sabían sin embargo que estaba en casa, porque oían los ruidos que hacía. Cuando la vecina se dejó ver por fin, tenía la cara terriblemente quemada, y miró a mi abuela con una mirada de infinito odio. Al gato ya no volvieron a verlo nunca más, ni vivo ni muerto. 4 2. La Virgen de los Desamparados En tiempos antiguos por estas tierras había lobos. Los lobos habían estado aquí antes que la gente, y poco a poco iban desapareciendo. Sobre todo después que habían aparecido las armas de fuego, que podían matarlos a distancia. Hablo de una época en la que ya sólo quedaba en la comarca una pequeña manada de lobos, perseguidos y siempre hambrientos, que se las veían y deseaban para comerse de vez en cuando una oveja perdida o abandonada en el monte por vieja. Siempre podían cazar algún conejo, pero lo cierto es que tenían mal la cosa de la supervivencia. Para colmo los ayuntamientos habían puesto precio a sus cabezas, pues había abundantes rebaños en los pueblos, y la mayoría de los vecinos tenían ovejas o cabras en la dula, y no querían problemas con los depredadores. Hablo del tiempo en que no había carreteras, que son muy recientes. De Torrecilla se iba a los pueblos vecinos por caminos. Los arrieros los recorrían de día con sus caballerías, llevando los diferentes productos de un lado hacia otro (aceite y olivas hacia la sierra; patatas, garbanzos y jamones curados hacia las tierras bajas, además de todo tipo de manufacturas). Los vecinos iban a los pueblos vecinos para visitar a la familia, o para arreglar asuntos con sus dueños o aparceros, según. O al mercado donde lo había, pues allí siempre podían vender a buen precio el trigo o el aceite que les sobraba, y comprar a cambio arroz, abadejo u otros productos que resultaban más baratos que en las tiendas del pueblo. Y también viajaban de día: no se sabe qué podía ocurrir por la noche; mejor estar ya dentro del pueblo al anochecer, dentro de los portales que daban cierta sensación de seguridad ante espíritus, bandidos y alimañas. Para proteger los caminos se habían levantado cruces al principio de todos ellos, ante las que la gente rezaba pidiendo protección al salir, y agradeciendo el estar salvo al regresar. Media docena de ellas había antes de la guerra civil de 1936. Pero además, más lejos en los mismos caminos, se habían construido varios pilares (peirones les llaman en otras partes), dedicados a diversos santos que debían bendecir a los caminantes y garantizar su seguridad fuera de las calles de Torrecilla. En el camino de Alcañiz estaba el pilar de la Virgen del Pilar; en el de Castelserás, el de Santa Bárbara y el de la Santísima Trinidad; en el de Codoñera estaba la Cruz de los Huertos; en el de Valjunquera estaban el de la Virgen de los Dolores, el de San Macario y, más lejos, el de la Virgen de los Desamparados. En una época en que la mayoría de la gente se desplazaba a pie (sólo unos pocos lo hacían a caballo; muchos menos aún en algún tipo de carruaje, entre otras cosas porque no todos los caminos lo permitían) la vista de los pilares daba cierta seguridad ante los peligros, reales o imaginarios, que amenazaban a los caminantes. Voy a contaros la leyenda asociada al último pilar citado, el de la Virgen de los Desamparados. En realidad hay dos leyendas: una más antigua y otra más reciente; las dos pueden ser verdaderas. A mí, ya os lo advierto, me gusta más la segunda. Una tormenta terrible Ya hemos hablado de los arrieros que transitaban por nuestros caminos. A veces hacían noche en la posada del pueblo, guardando sus caballerías en las amplias cuadras disponibles. Otras veces, principalmente cuando hacía buen tiempo, se quedaban en cuevas próximas (supongo 5 que ya sabéis dónde se encuentra la Cueva de los Arrieros), dejando las caballerías al raso. En una ocasión un arriero que venía de Valjunquera en una tarde de invierno fue sorprendido por una tormenta de nieve repentina e intensa. El había pasado pocas veces por aquel camino, y en un desvío se despistó. Lo cierto es que apenas se veía, en medio de las terribles ráfagas de viento que arrastraban la nieve como proyectiles, y que caía luego espesa por todas partes. El frío, el miedo y la inexperiencia le hicieron extraviarse una y otra vez, hasta el punto de no tener ni idea de dónde estaba. Bancales blancos, cuestas arriba y abajo, ramas de árboles que crujían y se rompían a causa del peso de la nieve… y la oscuridad de la noche que se iba imponiendo poco a poco, todo hacía que el arriero empezara a sentir auténtico pánico. Comprendió que si seguía perdido, iba a morir de frío, y las mulas con él. Pero el arriero, que era valenciano, tenía un último recurso: se acordó de los años de su niñez, de sus visitas a la catedral de Valencia, de las palabras que su madre le decía cuando le mostraba la imagen de la Virgen de los Desamparados… y viéndose él mismo desamparado, como nunca antes en su vida, cayó de rodillas, y en una ferviente oración prometió a la Virgen que si salía de aquella le levantaría un pilar, como signo de agradecimiento, y como testimonio de su fe para los que pasaran por aquel camino. No había terminado de hacer su oración cuando de pronto el viento pareció calmarse; entre las nubes, poco después, apareció la luna; nuestro arriero dio unos pasos, y se encontró en el camino, que, aunque cubierto de nieve, acertó a reconocer. Marcó aquel lugar con dos gruesas piedras, para reconocerlo luego, y después, con gran esfuerzo, siguió camino hacia Torrecilla con su recua, a donde llegó exhausto, pero salvo. El arriero siguió viaje, pero al llegar la primavera volvió por el pueblo, sin mulas y con algún dinero. Explicó al alcalde y al cura su intención, y ambos loaron su decisión. Compró el material necesario y luego con ayuda de un albañil y un peón se dirigió al lugar de su aventura, y en el mismo lugar en que había puesto las dos piedras (que nadie había tocado) levantó el pilar a la Virgen de los Desamparados, a quien dirigían una breve oración todos los que pasaban por allí. Una historia de lobos Vuelvo a los lobos del principio. Habían pasado muchos años desde que el arriero había levantado el pilar de la Virgen de los Desamparados. Toribio, un labrador de Torrecilla, había oído que su hermana Carmen, casada en Valjunquera, había tenido su primer hijo, una niña, y quiso ir a ver a la madre y a la hija. Era invierno. Salió de Torrecilla al alba, y a media mañana ya estaba en Valjunquera. Fue a casa de su hermana, donde fue recibido con la alegría que era 6 de esperar. No eran frecuentes las visitas entre familiares de distintos pueblos, y Toribio y Carmen siempre se habían llevado muy bien. Después de ver y tomar en brazos al bebé, estuvieron el resto de la mañana contándose noticias de la gente que conocían. Llegó la hora de comer, y la comida (y la bebida) fueron un poco más copiosas que de costumbre. Toribio quería irse pronto para que no le pillase la noche en el camino, pero Manuel, el cuñado, no quiso saber nada de ello. Primero tenían que celebrarlo en la taberna. Y allí pasaron un buen rato, bebiendo aguardiente, cantando y hasta jugando a la morra. Total que cuando por fin Manuel dejó marchar a Toribio, después de una breve visita a su hermana para despedirse (donde aún tuvo que beberse otro vaso de vino “para el camino”), empezaba a anochecer. - ¡No te preocupes! – le dijo su cuñado- ¿Es que no te conoces el camino, o qué? El camino sí lo conocía, pero no le gustaba andar por los caminos de noche. Y menos en el estado en que se encontraba entonces, que aunque intentaba ir recto iba haciendo eses. Pero en fin, no quiso dar a conocer su miedo, así que emprendió el camino hacia Torrecilla. Para darse valor iba cantando en voz baja canciones como la que dice “Mientras que el artillero no diga bomba va…” y otras que había cantado antes con el cuñado y sus amigos en la taberna. Pero a medida que se iba alejando de Valjunquera y le envolvían las sombras de la noche, su aprensión iba creciendo también, y el canto se hacía más débil, como si temiera que alguien pudiera oírlo… De hecho alguien sí le había oído, o visto, u olido. Y no eran precisamente los espíritus. Un lobo que andaba por allí buscando algo que comer descubrió la presencia de Toribio, y comenzó a seguirlo a distancia, para tratar de descubrir si aquel hombre era peligroso o no. Los lobos normalmente no atacan a los hombres, pero si se encuentran en una situación de extrema necesidad, como era el caso, son capaces de cualquier cosa. Así es que el lobo de pronto se subió a una peña y comenzó a aullar, llamando a sus compañeros que se encontraban por las cercanías. Estos le respondieron enseguida, y fueron hacia donde el compañero les llamaba. Toribio no había visto nunca un lobo, pero había oído hablar de ellos, y al oír el aullido primero y las respuestas que siguieron, comprendió que estaba en peligro. Pronto se disiparon las nubes de alcohol que aún tenía en la cabeza, y se puso a pensar qué podría hacer para salir de aquella. Volviendo la vista, descubrió el lobo primero, que le observaba a unos cincuenta metros de distancia. Le gritó, le tiró una piedra, y el lobo se alejó, escondiéndose tras un coscojo. Toribio cogió una estaca que había por allí cerca, y con ello recobró un poco de confianza. Siguió caminando, más aprisa, hacia Torrecilla. Era ya casi noche cerrada. Toribio, temblando de miedo y de frío, volvió la vista y descubrió en el camino el brillo de cuatro pares de ojos que le vigilaban. Los aullidos se habían convertido 7 en gruñidos, como de disputa entre los lobos. Toribio caminaba ligero (sabía que correr no le serviría de nada allí), y de vez en cuando volvía la vista. Los lobos estaban cada vez más cerca. Veía sus sombras. Les gritaba, les tiraba piedras… los lobos saltaban a un lado, daban unos pasos atrás… pero luego volvían a seguirle. A pesar del fresco de la noche, gruesas gotas de sudor corrían por la frente de Toribio. Comprendió que la situación era delicada, mucho, y no sabía qué hacer. Su miedo se convirtió en pánico cuando vio que dos de los lobos iban adelantándole por los lados, mientras los otros dos seguían detrás. Comprendió que se estaban preparando para el ataque final. Poco podría hacer con una estaca contra cuatro lobos hambrientos… lamentó haberse dejado la navaja en casa, quizás con ella hubiera tenido alguna oportunidad más de salvarse, hiriendo a alguno de los lobos… Estaba ya casi rodeado por los lobos cuando vio levantarse al lado del camino una sombra que reconoció inmediatamente: era el pilar de la Virgen de los Desamparados. Recordando la historia del arriero, vio de pronto una posibilidad de salvación. Si la Virgen había salvado a aquel arriero, que no era del pueblo y pasaba por allí, ¿no iba a salvarle a él, que había sido bautizado en el pueblo, iba todos los domingos a misa, y no pasaba nunca junto a un pilar sin decir una oración? Así que hizo lo único que pensó que podría salvarle: se puso de rodillas y se abrazó al pilar, prometiendo a la Virgen que le pondría dos cirios de cera buena si salía de aquella. La acción desconcertó a los lobos. Quizás porque no veían muy bien cómo atacar ahora que el hombre tenía las espaldas cubiertas, o porque percibieron la proximidad de algún otro peligro, o porque hubo alguna misteriosa intervención divina, el caso es que los lobos tras unos minutos de dar vueltas alrededor del Toribio y del pilar, se fueron entre gruñidos. Cuando una hora más tarde Toribio los oyó aullar a mucha distancia, se puso en pie, y corriendo todo lo que podía marchó hacia Torrecilla. Llegó en un estado que daba pena, agotado, sudado, diciendo palabras incoherentes… Al día siguiente contó su historia a su familia y a quienes quisieron oírle. Durante varios días no se habló en Torrecilla de otra cosa que de lo ocurrido a Toribio. Ya nunca más se vieron lobos por la comarca, aunque algunos aún dijeron que los habían oído aullar en la noche. La vida de Toribio transcurrió con normalidad, pero ya nunca salió del pueblo por la noche. Fueron pasando los años, y Toribio, ley de vida, cargado de años se acostó para no volverse a levantar. En su lecho de muerte se acordó de la promesa hecha a la Virgen de los Desamparados, y que aún no había cumplido. No por mala voluntad, sino por la emoción de los primeros días, y luego por puro y simple olvido. Angustiado pidió a su mujer que fuera a la tienda a comprar los dos cirios más grandes que hubiera. Fue la mujer a toda prisa, comprendiendo que la tranquilidad de su marido dependía de ello. Cuando su mujer llegó a la alcoba con los cirios, Toribio le pidió que los encendiera por los dos cabos, porque no estaba seguro de vivir lo suficiente para cumplir su promesa si los encendía sólo por uno. Su mujer, de nuevo, hizo lo que le pedía, aunque le pareció bastante extraño. Mientras los cirios ardían, se veía inquieto a Toribio, con el mismo tipo de angustia que había tenido muchos años atrás, cuando unos lobos le habían seguido en la noche. Una hora más tarde se acababa de consumir toda la cera de los cirios. Y unos instantes después, con toda placidez, la vida de Toribio se extinguió con un suspiro tranquilo. Había cumplido, por fin, la promesa que había hecho a la Virgen de los Desamparados. 8 3. El alcalde fusilado No es corriente que un alcalde sea fusilado, pero en tiempos de guerra todo es posible. El relato que sigue tiene más de historia que de leyenda, pues puede leerse en los libros que tratan de la primera guerra carlista. Pero hay algunos elementos legendarios que me parece que vale la pena resaltar, y así lo haré. Estamos en plena guerra carlista, en 1836 (exactamente un siglo antes de que comenzara la Guerra Civil, en la que muchos otros torrecillanos perdieron la vida). El alcalde de Torrecilla se llama Alejandro Burgués (podía ser el bisabuelo de mi bisabuelo, y yo soy posiblemente el último descendiente varón que lleva su apellido). Estaba casado con María Crespo, y al morir dejó cinco hijos, tres varones y dos hembras. Nos lo imaginamos de unos 40 años de edad. Mal tiempo para ser alcalde. Por eso, tal vez, le habían nombrado a él un par de años antes: nadie quería el cargo. Porque Torrecilla se encontraba en plena frontera entre el ejército liberal o isabelino (que mandaba el brigadier Nogueras, y que contralaba Alcañiz, Montalbán, Gandesa, Calaceite…) y el carlista (mandado por Cabrera, que controlaba el Maestrazgo, con plazas fuertes en Calaceite, Beceite, Morella…). Los jefes de los dos ejércitos se aprovisionaban de voluntarios y de comida en los pueblos que controlaban… y en los fronterizos. Ambos tenían amenazados a los alcaldes y otras autoridades: cualquier tipo de colaboración con el enemigo sería considerada traición, y los culpables perderían la vida. La historia dice que Cabrera, que había dispersado sus tropas en pequeñas unidades para despistar al enemigo, envió un mensaje al alcalde de Valdealgorfa, Francisco Zapater, para que lo hiciera llegar a su jefe de caballería Añón que debería acudir para atacar juntos a un destacamento isabelino que se encontraba en Torrecilla. Zapater, en lugar de enviar el mensaje directamente a Añón, lo abrió, lo copió y envió la copia al comandante del ejército isabelino que se encontraba en Alcañiz, pidiéndole que fuera a socorrer urgentemente a los de Torrecilla. Pero el mensaje del alcalde cayó en manos carlistas. Cabrera atacó y derrotó al destacamento de Torrecilla, y de paso mandó prender al alcalde, así como al de Valdealgorfa. Contra este tenía pruebas claras; contra el nuestro tenía quejas de que no le obedecía ni le suministraba los recursos que le pedía. Quiso dar un escarmiento y mostrar quién mandaba en estas tierras. Los llevó a La Fresneda, les hizo un juicio sumario y los mandó fusilar el 6 de febrero. Y allí cayeron los dos. Cuando las noticias fueron dadas a conocer por la prensa nacional, surgió un clamor unánime de protestas, por lo que se consideró un asesinato de autoridades civiles. Cabrera comenzó a recibir el nombre de “Tigre del Maestrazgo”. Pero las cosas no iban a quedar así. Paso ahora a la parte de leyenda, o más bien de tradición que ha llegado a mis oídos. Ambos ejércitos enviaban destacamentos para conseguir comida de los pueblos: un día llegaba un 9 escuadrón de caballería, y se presentaban al alcalde al que entregaban una lista con lo que debía preparar para el día siguiente: tantos sacos de trigo, tantas cántaras de aceite y de vino, tantas arrobas de alubias o garbanzos, tantas ovejas… Y los alcaldes tenían que preparar los suministros pedidos con la colaboración de los vecinos, sabiendo que si no los ofrecían por las buenas, vendrían a tomarlas por las malas. Cuando todo estaba listo, llegaban los carros de intendencia del ejército que cargaban la comida y se retiraban a sus plazas fuertes. No conocemos la ideología política del alcalde Alejandro. Posiblemente no tenía ninguna: simplemente cumplía lo mejor que podía con el cargo para el que había sido nombrado. Tal vez sentía simpatía por el bando “leal”, pero no por ello dejaría de temer a los “facciosos” que se dejaban ver a menudo por estos pueblos. Por eso se dispuso a preparar lo que el oficial carlista le había mandado reunir. La tropa a caballo se había ido a presentar las demandas correspondientes en otros pueblos vecinos. Cuando los carlistas volvieron a recoger los suministros, se encontraron con que los isabelinos habían pasado poco antes por Torrecilla y se lo habían llevado todo a Alcañiz. De nada sirvieron las excusas que presentó el alcalde, y las promesas de preparar en poco tiempo otra remesa alimenticia. Sospecharon que les había traicionado, y como el horno no estaba para bollos, se lo llevaron con ellos a La Fresneda, donde se encontraba Cabrera, para que el jefe decidiera qué hacer con él. El bueno de Alejandro se marchó con los soldados, sin apenas tiempo para despedirse de su familia, confiado en que podría demostrar su inocencia (él había preparado lo que le habían pedido; no era culpa suya si los de Alcañiz habían llegado antes y se lo habían llevado). La abuela María se asustó y con razón, y para tranquilizarla su marido le dijo una frase de la sabiduría popular, que como tantas otras a lo largo de la historia, se demostró que podía ser totalmente falsa: “Quien mal no hace, mal no teme”. Él creía no haber hecho mal, y no temía, pero tampoco comprendía ni el juego de la política, ni la retorcida manera de pensar de un guerrillero como Cabrera. Y se encontró, al poco de llegar a La Fresneda, con una condena a muerte que se ejecutó inmediatamente, a las cuatro de la tarde, en las tapias del cementerio. Sigue la leyenda. Parece que los soldados que componían el pelotón de fusilamiento tenían cierto reparo para cumplir la orden que suponía poner fin a la vida de los dos alcaldes, que al fin y al cabo no eran militares enemigos. Dicen que cuando el oficial que mandaba el pelotón dio la orden de disparar, ni un solo fusil hizo fuego. Repitió la orden el oficial, con el mismo resultado. El oficial se enfadó, y amenazó a los soldados. Uno de ellos respondió: “¡Mi teniente, las balas no quieren salir!”, a lo que este respondió: “Pues si no salen las balas, ¡a bayonetazos!”. Al tercer intento, las balas salieron y acabaron con las vidas de los dos alcaldes. Unos años más tarde pasó por Torrecilla una mujer piadosa de La Fresneda, que confirmó la versión, y además dijo que había gente que iba a la tumba de Alejandro, y se producían milagros, porque aquel hombre era inocente y santo, y que un día lo canonizarían. Aún estamos esperando ese día. En realidad, con pocas esperanzas de que llegue. Pero la historia no acaba aquí. El brigadier Nogueras, jefe del Ejército del Centro, que luchaba contra Cabrera, había apresado en Tortosa como rehén a María Griñó, la madre de Cabrera. Este, a su vez, retenía presas a cuatro esposas de oficiales del ejército isabelino, por si ocurría algo a su madre. Y vaya si ocurrió. Nogueras, como represalia por el fusilamiento de los alcaldes, mandó fusilar a la madre de Cabrera, una mujer que ninguna culpa tenía de haber 10 engendrado a un líder carlista (que, por lo demás, había sido seminarista, y había recibido la tonsura clerical para poder disfrutar de un beneficio eclesiástico en Tortosa. Su obispo, viendo lo inquieto que era, no quiso ordenarlo sacerdote), ganándose él también el título de tigre. Con la particularidad de que él estaba del lado “oficial”, del que respetaba y quería hacer respetar la ley… La reacción de Cabrera no se hizo esperar, y a su vez mandó fusilar en Valderrobres a las cuatro mujeres que retenía como rehenes, para que los isabelinos vieran que él también iba en serio. Y así Torrecilla pasó a la historia, quizás por primera vez. Siempre son las desgracias las que ponen a los lugares pequeños en la primera página de los periódicos y los telediarios… 11 4. La noguera de la gitana Hasta hace cincuenta años era bastante común ver pasar por Torrecilla caravanas de gitanos. Llevaban uno o más carromatos, según la importancia de la tropa, que les servían de hogar y de medio de transporte. Ellos vendían mulas o burros; ellas vendían cestas de mimbres que fabricaban ellas mismas. Les acompañaba siempre una zarracatralla de churumbeles, alborotadores y juguetones. A veces acampaban en algún bancal cerca del pueblo; más comúnmente ocupaban unos pajares medio caídos de las eras. La gente los miraba con cierta desconfianza, porque eran distintos y tenían fama de “afanadores”, pero al mismo tiempo no desdeñaban hacer algún trato con ellos si la ocasión se presentaba. Los gitanos han querido siempre vivir según su ley, independientes de otro tipo de normas. Son gente orgullosa y noble, según sus propios criterios. Ejemplares en muchos aspectos, a pesar de que no siempre tengan buena fama. Con el paso del tiempo han tenido que someterse a veces a condiciones de vida envilecedoras, como otros muchos payos que luchan por su supervivencia con estrategias que no siempre respetan la legalidad. Los gitanos viven (o al menos vivían) muy cerca de la naturaleza, con la idea de que lo que ella ofrece es para uso de todos. Y esto en ocasiones les ha traído problemas, como en el caso que voy a relatar. Cuando después de la primera guerra carlista los caminos de Torrecilla volvieron a ser seguros, los gitanos volvieron a tomarlos, de norte a sur y de este a oeste, según la conveniencia de sus desplazamientos. Una tropa de gitanos subía por el camino de Valjunquera, era el mes de octubre. A la altura del actual puente de la Val del Royo había una hermosa noguera, cargada de nueces maduras. Al pasar bajo ella, algunos de ellos aprovecharon para coger unas cuantas nueces. Para desgracia suya, Carmelo, el joven guarda jurado, los había visto desde un poco más arriba, el camino que sube hacia Valdealgorfa y la ermita. En Torrecilla había (como lo ha habido hasta hace unas pocas décadas) un guarda jurado, pagado por el Ayuntamiento. Los mayores propietarios del pueblo estaban hartos de que les robaran las olivas, las uvas o las frutas de sus fincas. En el pueblo había muchos más habitantes que ahora, y los jornaleros ocasionales no siempre tenían los medios necesarios para alimentar a sus familias, así que a veces se arriesgaban a tomar lo necesario en los campos de los más ricos, o en los de los vecinos aunque fueran pobres como ellos. Había que controlar también a las tropas de foranos que ocasionalmente pasaban por allí. El puesto de guarda jurado tenía cierto prestigio, pero también muchas obligaciones (tenía que estar recorriendo continuamente el término, para observar lo que pasaba y para intervenir en caso necesario). Y también era peligroso, porque el guarda podía encontrarse ante amenazas y burlas, sobre todo si tenía que intervenir solo ante todo un grupo de delincuentes. Por eso el ayuntamiento había decidido armar con mosquetón al guarda, para que de este modo pudiera intimidar a los malhechores: más vale prevenir que curar, como dicen. El guarda jurado, desde hacía poco más de un año, era Carmelo. Era joven, no le gustaba mucho trabajar en el campo. En cambio le encantaba pasearse por el monte. Cuando se había 12 jubilado el anterior guarda, que era tío suyo, y lo propuso a él para sustituirle, aceptó encantado. Cada mañana, después de desayunar, cogía su mosquetón, el morral con la comida de mediodía y un catalejo de oficio, y salía al monte. Normalmente iba hacia la ermita. Allí saludaba al ermitaño, veía si estaba bien (ya empezaba a tener edad, pero aún tocaba el cimbalé a las horas establecidas), y luego seguía hacia el este todo a lo largo de los cabezos por esa especie de espina dorsal montañosa de Torrecilla, porque desde allí es desde donde mejor se ve casi todo el término municipal. Cuando le apetecía se sentaba en un carasol en el invierno, o a la sombra de un pino en verano. Alguna vez iba hacia las Planas, hasta el término de Alcañiz, o a la Val de Gil y el Chinebral. Menos veces iba por la huerta, porque allí no podía ver gran cosa de lejos. El mosquetón por una parte era un estorbo pesado; por otro le daba confianza. Había practicado algo el tiro con el mosquetón, pero en modo alguno se puede decir que fuera un tirador experto. En realidad nunca había tenido necesidad de usarlo; lo llevaba al hombro como un adorno, imponente, eso sí. Aquella desgraciada mañana de octubre vio a los gitanos desde la ermita, subiendo por el camino de Valjunquera. Decidió seguirles desde lejos, por lo alto de los cabezos, por si intentaban cometer alguna fechoría. Les adivinó la intención antes de que llegaran a la noguera. Y decidió darles un susto, a ver si escarmentaban. Desde luego no iba a dirigirse a ellos para decirles que no se atrevieran a tocar las nueces; eran muchos y no se fiaba de ellos; hasta podrían, entre todos, quitarle el mosquetón. Así que, desde una distancia de unos 300 metros, cogió el mosquetón, cargó la recámara con una bala, y apuntó hacia la noguera a la que ya habían llegado los gitanos. Su intención era hacer un disparo intimidatorio; seguramente al oír silbar la bala los gitanos se asustarían, saldrían corriendo y no se les ocurriría nunca más tocar un árbol en Torrecilla. Dicho y hecho. Pero, de la misma manera que las armas, como dicen, las carga el diablo, parece que a veces es él también quien dirige la puntería. Y así ocurrió esta vez. Nada más oírse el tiro, Carmelo vio desplomarse a una gitana. La bala le había dado en medio del pecho. Los gitanos se acercaron a ver qué había ocurrido. Uno de ellos miró hacia el lugar donde había sonado el disparo y vio al guarda, que aún tenía el arma humeante apuntada hacia ellos, y no comprendía muy bien lo que había ocurrido. - ¡Malaje! ¡Te voy a matar! – Gritaba el gitano con una navaja en la mano, mirando a Carmelo, mientras los demás gritaban y se lamentaba junto a la gitana caída, intentando taponar la herida por la que se le iba la sangre y la vida. 13 Carmelo, horrorizado por lo sucedido, no quiso acercarse al grupo para ayudar o disculparse, pues sabía muy bien lo que le ocurriría: los gitanos son implacables cuando se trata de venganza. Se echó el mosquetón al hombro y a toda velocidad volvió a Torrecilla. Fue a ver al alcalde y le contó lo ocurrido, y juntos fueron a ver al juez de paz, para ver qué podía hacerse. Ambos le disculparon: no había hecho más que cumplir con su deber, aunque tal vez se había excedido un poco… -¿Por qué no apuntaste sólo para asustarlos? – le preguntó el juez. - ¡Pero si es lo que hice! ¡Yo no quería herir a nadie!- respondió Carmelo. Sin embargo, la situación era delicada. Quizás nadie le condenaría por lo sucedido. Pero si venían los gitanos al pueblo… Ni el alcalde ni el juez querían problemas en Torrecilla. Ni tampoco los quería Carmelo, que sabía que ya nunca podría volver a pasearse por el término, mosquetón al hombro. Porque detrás de cualquier sabina o de cualquier ginebro le podría salir un gitano con una navaja, y aquel sería su último día. No se lo pensó mucho. Decidió marchar del pueblo aquel mismo día, en dirección a Alcañiz. El alcalde le dio una carta de recomendación para un pariente que tenía en Zaragoza y le podría ayudar a encontrar trabajo por allí. Carmelo cogió un hatillo y por la tarde se puso en camino. No quiso decir a nadie a donde iba, no fuera que lo encontraran los gitanos. El alcalde había prometido guardar silencio. Hasta pasados muchos años Carmelo no dio señales de vida, y ya nunca volvió al pueblo. Los gitanos no fueron al pueblo aquel día. Uno sí se acercó a buscar al médico, para ver si podía hacer algo por la gitana herida, pero cuando llegaron a la noguera la gitana ya estaba muerta. Los gitanos la enterraron allí mismo, y se fueron, entre lamentos. No volvieron hasta que pasó un año justo. Aquel día empezaron a llegar gitanos por el camino de Valjunquera, por el de Codoñera, por el de Castelserás… El tío Tomás, que estaba labrando con su par de burros en un bancal por allí cerca, vio cómo se reunían un centenar de gitanos alrededor de la noguera. Allí hablaron (aunque él no pudo entender nada de lo que decían), allí cantaron unos cantos raros, allí se pusieron a llorar la mayoría de las gitanas. Luego comieron, bebieron y se fueron. Los gitanos siguieron pasando por Torrecilla, haciendo sus tratos con la gente de vez en cuando, pero nunca volvieron pasar junto a aquella noguera, que, según ellos, tenía mal fario. 14 5. Aquí mataron En el término municipal de Torrecilla pueden verse aún algunas lápidas que comienzan “Aquí murió…” Y es que los accidentes laborales no son cosa de nuestro tiempo, cuando los más viejos hemos tenido que lamentar varios accidentes mortales producidos por tractores que volcaban. Hoy, en cambio, ya no se estila lo de poner lápidas: sólo se ponen en los nichos del cementerio. Como si el “aquí”, la noción del lugar preciso donde ocurrió la muerte, ya no tuviera importancia. Por eso llama la atención una lápida, especialmente bien cortada y grabada, que se encuentra junto al camino de Alcañiz, a unos doscientos o trescientos metros del Pozo, bajando, y que dice: “+ DIA 26 (¿28?) DE DICIEMBRE DE 1879. MATARON EN ESTE SITIO A MIGUEL PELLICER Y SANCHO DE 25 AÑOS DE EDAD. R.Y.P.” ¿Cuál es la historia de esta muerte? Os la voy a contar como me la contaron, poco más o menos. Aquel año la cuadrilla de Miguel Pellicer había organizado una pequeña fiesta el día de Navidad. Se había casado dos meses antes, así que le tocaba a él poner la casa. La entrada no era muy grande, pero había dejado el carro fuera, y así cabían bien todos los amigos allí. Había un tonel de vino del que cada cual se servía cuando tenía sed. Uno de sus amigos tocaba la gaita, otro la guitarra, así que organizaron un pequeño baile. La cosecha de las olivas ya iba avanzada (aquel año era sólo mediano), y los amigos, al anochecer, tenían ganas de pasar un buen rato juntos. Después de beber y cantar, algunas parejas hasta se pusieron a bailar algunos valses y pasodobles que conocían los músicos. Todo era alegría y regocijo. Pero la cuadrilla de Miguel no era la única que intentaba pasárselo bien aquella noche. Media docena de mozos pasaban por la calle, y al oír el jolgorio abrieron la puerta y se colaron dentro de la casa de Miguel. Iban ya medio chispas. Los casados los miraron con mala cara, pero quisieron cumplir con los deberes de la hospitalidad. - ¿Queréis un vaso de vino? -¡Faltaría más! ¡Siempre se agradece! La música siguió sonando, y algunas parejas no dejaron de bailar mientras los mozos se bebían su vino. Pero entonces el Valenciano tuvo ganas de algo más, y quiso sacar a bailar a la mujer de Miguel Pellicer. Ella se resistió, pero él insistía. Miguel no se aguantó más, le agarró del brazo y le dijo: - Oye, zagal, ya te has bebido el vino, así que ahora márchate a bailar otra parte”. 15 El Valenciano se soltó y le dijo: - ¡Tú no me llamas zagal! ¡Soy lo bastante hombre para quitarte tu mujer si me apetece!” Esto ya no lo aguanto Miguel, que le dio un puñetazo y casi lo tira. Inmediatamente los mozos y los casados fueron a separarlos, para que las cosas no fueran a más. Sus amigos sacaron al Valenciano a la calle, mientras Miguel le decía: - ¡Y no vuelvas a acercarte por aquí, ni le digas una palabra a mi mujer, o te acordarás! El Valenciano le respondió: - Aquí eres muy valiente, en tu casa y rodeado de gente! Miguel respondió: - ¡Aquí, donde quieras y cuando quieras! - ¡Pues mañana, al salir el sol, en las Bajadas te espero! El Valenciano, que apenas había cumplido los veinte años, era menudo pero nervioso, y sus amigos apenas podían contenerlo. Sin embargo se lo llevaron, y para intentar calmarlo lo metieron a la bodega de uno de ellos, donde siguieron bebiendo hasta tarde. Miguel y sus amigos, por su parte, continuaron con la fiesta, intentando quitarle importancia al incidente. Cenaron juntos y se fueron a dormir, porque al día siguiente tenían que volver al campo, a coger olivas. Miguel estuvo dudando si ir o no a las Bajadas. Era más alto y más fuerte que el Valenciano. Decidió que no estaría mal tener unas palabras con él. Ya antes habían tenido algunas palabras en varias ocasiones. El Valenciano era un peón de campo, que había trabajado alguna vez para el padre de Miguel. Pero remoloneaba bastante, así que Miguel le había llamado la atención. Otra vez habían discutido por una silla en la taberna… El Valenciano había llegado hacía pocos años a Torrecilla. No tenía familia, y quería ganarse un puesto de respeto entre la gente, que le seguían llamando Valenciano, aunque él hubiera preferido que le llamaran con su nombre, Luis. Aquella noche no había pegado ojo. El Pellicer no sólo le había insultado, sino que le además le había pegado delante de sus amigos. La cosa no podía quedar así. Se iban a enterar en este pueblo quién era el Valenciano. Así que agarró un cuchillo, se lo metió en la faja, y cuando era aún de noche se fue por el camino del Pozo, hacia las Bajadas. Miguel decidió que, además de hablar, le daría unas bofetadas al Valenciano. Pero, por si acaso, también se puso el puñal de su padre en la faja, y al clarear el día se fue hacia las Bajadas, para ver si aquel loco del Valenciano había ido, o si se había quedado en casa durmiendo la mona. Al llegar al Pozo no lo vio, así que siguió bajando por estaba algo más lejos. Y allí, a doscientos metros, lo vio, en un bancal encima del camino. Se acercó a él, con la idea de tener una conversación seria, y dejar estar las cosas. Pero el valenciano, en cuanto lo vio, sacó el cuchillo y le gritó: - ¡Ven aquí, a ver si tienes el mismo valor que anoche! Miguel cogió su puñal, a la defensiva, y le dijo: 16 -¿Hasta dónde quieres llegar? Ya estamos aquí; di lo que tengas que decir y yo te diré lo mío. - ¡No hay nada que decir! ¡Que hablen los cuchillos ahora, y veremos quién tiene razón! Y se lanzó contra Miguel, furioso y casi cayéndose con la fuerza de su ataque. Miguel se dio cuenta de que tenía que vérselas con un tipo loco. Intentó calmarlo, mientras esquivaba sus ataques poco precisos. No quería hacerle daño. Pero el Valenciano estaba cada vez más furioso, y en uno de sus ataques hirió en el brazo a Miguel. Así que este, harto del juego, agarró con la mano izquierda la mano armada del Valenciano, y con su puñal le hirió en el vientre, haciéndole un corte horizontal. Luego dio un empujón al Valenciano, que cayó sentado, soltando el cuchillo. El Valenciano, lívido, observó que le salía sangre, vio el corte que el otro le había hecho, por el que comenzaba a salírsele el intestino delgado. Se quedó lívido, más por la sorpresa y la humillación que por el dolor, que apenas sentía. Miguel se le acercó, le puso el puñal en el cuello y le dijo: - Por hoy ya tienes bastante. Vete a que te cure el médico. Pero no me vuelvas a buscar las cosquillas o la próxima vez te clavaré el puñal más arriba, y no habrá médico que valga. Luego, tranquilamente, limpió de sangre el puñal y se lo puso en la faja. Con la seguridad del vencedor, dio media vuelta y empezó a alejarse. Ese fue su error. Porque el Valenciano, en cuanto lo vio de espaldas agarró su cuchillo, dio dos saltos y se lo clavó a Miguel por la espalda. Esta vez el sorprendido fue Miguel, pero no tuvo tiempo de decir nada. El cuchillo le había atravesado el corazón. Aguantó unos segundos de pie, sin volverse, y luego se desplomó pesadamente hacia adelante. Estaba muerto. El Valenciano le dijo: - Tan hombre que te crees, a ver si te vale el médico a ti ahora. El Valenciano se dio cuenta de que le temblaban las piernas. Se miró de nuevo la herida, y estuvo a punto de perder el conocimiento. Dejó el cuchillo clavado en la espalda de Miguel Pellicer, se quitó una alpargata y se la apretó contra la herida del vientre, para que no se le salieran los intestinos. Volvió al pueblo, y fue a pedir ayuda a uno de sus amigos. Este lo llevó a casa del médico para que lo curara. Luego contó lo que le había ocurrido, cómo había tenido una pelea con Miguel Pellicer, que le había insultado, y cómo le había matado. Pero la versión que él contó no coincidía con lo que vieron quienes fueron a recoger el cuerpo del muerto y vieron que tenía el cuchillo clavado en la espalda. Se dio parte a la guardia civil, que se personó en el pueblo y en cuanto el Valenciano estuvo en condiciones de viajar se lo llevaron a Alcañiz. No fue condenado a muerte porque no tenía aún la mayoría legal, porque había habido una pelea el día anterior, según muchos testigos pudieron afirmar, y porque la muerte se había producido en duelo. Pero tardó muchos años a salir de la cárcel, hasta que hubo un indulto general para presos de larga duración. Los amigos de Miguel Pellicer decidieron mandar poner una lápida al lado del camino, en un lugar próximo a donde habían recogido el cadáver de su amigo. Apéndice El nombre Miguel Pellicer es bastante común en Torrecilla. Aunque el Miguel Pellicer más conocido es el de Calanda, aquel a quien la Virgen del Pilar le devolvió la pierna siglos atrás, en el milagro que de manera más patente anuncia la resurrección de la carne. Pero esta es otra 17 historia, que ha sido contada en muchas partes. Os voy a hablar de otro Miguel Pellicer que, el pobre, tampoco tuvo suerte, como el protagonista de nuestra historia, que tal vez era descendiente suyo. A no mucha distancia de donde vemos la lápida que hemos reproducido, quizás a medio kilómetro, en el camino de la Val del Olivar, cerca de la carretera, vemos otra lápida más antigua, que dice, simplemente, “Aquí murió Miguel Pellicer. Año 1826”. Es mucho más rústica, y, a diferencia de la otra, posiblemente la cortó y la inscribió algún aficionado del pueblo. ¿Qué ocurrió a este otro Miguel Pellicer? Como me lo contaron, os lo cuento. Este otro Miguel era un labrador que, como tantos otros en el pueblo, era aficionado a la caza. Un día, mientras pasaba por el camino junto al que se encuentra su lápida, vio pasar un conejo y meterse debajo de una peña que había allí cerca. Miguel se acercó corriendo, y vio que el conejo se había metido en una madriguera de poco fondo. No tenía escapatoria, si conseguía hacer un poco más ancho el agujero, y podía meter medio cuerpo, pues veía el conejo al fondo, pero no llegaba a cogerlo por más que estiraba el brazo. Así que con un palo que encontró por allí cerca se puso a escarbar ensanchando la boca de la madriguera. Tan ciego estaba pensando en el conejo, que tenía ya casi al alcance de la mano, que no se fijó en que la roca que estaba sobre la madriguera tenía la base de tierra ya muy erosionada, y que él, escarbando, le estaba quitando parte del apoyo. No se dio cuenta de que estaba en grave peligro; sólo pensaba en lo bueno que estaría el conejo asado a la brasa, o con arroz. Durante un buen rato siguió quitando tierra, tumbado en el suelo. Cuando ya casi tocaba la cola del conejo, oyó un ruido raro, pero fue sólo cosa de un instante: la roca que se encontraba sobre la madriguera, falta de apoyo, se deslizó un poco y cayó sobre Miguel, aplastándole el pecho. Su mujer se alarmó cuando vio que por la noche no volvía a casa. Fue a avisar a algunos familiares, que esa misma noche fueron a buscarlo al campo donde había ido a trabajar. Iban con teas encendidas. Uno de ellos se dio cuenta al pasar por el camino que aquella peña no estaba como otras veces. Se acercaron allí, y encontraron el cuerpo de Miguel, ya frío. No sin dificultad lo sacaron de debajo de la peña y lo llevaron al pueblo. Un amigo suyo albañil decidió, como signo de amistad y de respeto, hacer una lápida y ponerla en donde hoy podemos verla. 18 6. Leonardo, el bromista Esta es la última historia en el tiempo, y el protagonista es mi bisabuelo Leonardo Sancho. La época, hacia finales del siglo XIX, cuando él era aún mozo. Era mozo y con un particular sentido del humor, además de ser un “manitas”, que sabía hacer de todo y arreglar cualquier cosa que se estropeara, aunque en aquel tiempo las máquinas e instrumentos eran bastante más simples que las de hoy día. Tenía dos íntimos amigos, Blas y Manuel, con los que a menudo organizaba algún tipo u otro de picias. Pero ni sus amigos estaban a salvo de sus bromas: un día les ponía un petardo debajo del banco en la bodega; otro día les invitaba a café y en lugar de azúcar ponía sal. O les contaba historias para tomarles el pelo que los otros creían sin dudar hasta que Leonardo se echaba a reír y decía que todo era una broma… Sus amigos reían entonces también, pero al mismo tiempo esperaban una oportunidad para reírse a su vez de él. La oportunidad se presentó un día de verano. Leonardo ayudaba a su padre en el huerto, en el que habían plantado algunos árboles frutales. Entre otros, una perera, que aquel año iba a dar sus primeros frutos. Leonardo decía a sus amigos: - ¡Vaya peras que hace la perera del huerto! ¡Qué bonicas! Ya casi están maduras. La semana que viene iré a cogerlas y os daré alguna para que las gustéis. Bien sabían los amigos que la perera tenía peras, puede que una cesta llena, y que faltaba poco para que maduraran. Ahí vieron la oportunidad de tomarle el pelo a Leonardo. El domingo, después de beber unos vasos de vino en la bodega, Leonardo les dijo: - Mañana temprano, lo primero que haré será ir a coger las peras. Y luego os las daré a gustar. ¡Sí, sí, luego! Blas y Manuel se dijeron que ellos dos iban a “gustar” todas las peras, y si acaso le dejarían dos o tres en una cesta a Leonardo, para que él también conociera el gusto. Así que el lunes, antes de amanecer, fueron los dos al huerto de Leonardo y arramblaron con todas las peras, que cabían en una cesta. Escondieron en casa de uno de ellos la cesta, y quedaron para comérselas con toda seguridad en el cementerio, a la hora de la siesta. Cuando Leonardo fue al huerto a coger las peras vio el árbol pelado. ¿Quién le habría quitado las peras? Inmediatamente sospechó de sus amigos, pero no iba a ir a su casa a reñir con ellos. Pensó otra manera de recuperar las peras. Como los conocía bien, se imaginó lo que harían: ir a comérselas al lugar más 19 tranquilo del pueblo, el cementerio. Cosa que los tres habían hecho juntos en otras ocasiones, con cerezas, presquillas o melones que habían “encontrado” en los huertos de otros. Mira por dónde, aquella noche murió la tía Barbarica. Tenía ya muchos años, estaba enferma… Lo mejor que podía haberle ocurrido, irse y acabar de sufrir. Como era verano y hacía mucho calor, su familia decidió enterrarla aquel mismo día. Así que a media mañana hicieron la misa de funeral, y llevaron el ataúd al cementerio. Sus hijos no habían tenido tiempo de cavar la fosa, así que lo dejaron sobre unos taburetes en la capilla del cementerio. Se fueron a casa a comer, y dejaron el cavar el hoyo y enterrar el ataúd para la tarde, cuando aflojara el calor. Fue entonces precisamente, después de comer, cuando todo el mundo estaba en casa durmiendo la siesta y no se veía un alma en las calles, cuando Blas y Manuel se fueron con la cesta de las peras hacia el cementerio. Leonardo los esperaba detrás de la capilleta de San Miguel. Cuando vio acercarse a los otros dos, se escondió y los dejó pasar. Entre ellos iban riéndose, y comentando: - ¡Buenas estarán las peras de Leonardo! ¡Menuda tripada nos vamos a dar! Pero le dejaremos alguna para que las pruebe… Y luego, ¡a ver si aún tiene ganas de reírse de nosotros! La puerta del cementerio estaba abierta. Los dos amigos se sentaron debajo de la albrocera, porque los cipreses apenas daban sombra a aquella hora, y hacía mucho calor. Mientras tanto Leonardo había ido por detrás del cementerio, había saltado la barda y se había metido en la capilleta, detrás del ataúd. A los dos amigos la presencia de un ataúd no les impresionaba mucho. Al revés, se tomaron a broma el que estuviera allí la tía Barbarica de cuerpo presente, así que cuando cogieron la primera pera le dijeron a la difunta: - Barbarica, Barbarica, ¿te apetecen unas pericas? Leonardo, entre otras cualidades, tenía la de imitar las voces de los demás, así que imitando a la perfección la voz de la difunta, les respondió: - ¡Sí, pero triádmelas bien maduricas! Eso sí que no se lo esperaban ni Blas ni Manuel. Dieron un salto y salieron a escape del cementerio, olvidándose de las peras, y no pararon hasta que estuvieron en casa, con la puerta cerrada. Leonardo, tranquilamente, salió de la capilleta, cogió la cesta de las peras y se marchó a casa. No les dio ninguna a los ladronzuelos, pero eso sí, siguieron los tres siendo tan amigos, y ninguno de ellos volvió hablar de peras. 20 7. Y una de propina: Aurog, el pintor. Os voy a contar ahora la historia de Aurog. Esta, a decir verdad, no me la ha contado nadie: me la he imaginado yo casi toda. Pero lo que voy a escribir bien pudo haber ocurrido… Hace muchos años, eso sí. Unos seis o siete mil. ¿Qué quién era Aurog? El más anciano de un grupo de nómadas, los rogs, que eran quienes pasaban normalmente por las tierras de la actual Torrecilla a principios del neolítico, arriba y abajo, según las migraciones de los animales que cazaban y las cosechas de los frutos (higas, acerollas, moras, bellotas…) de que se alimentaban. Los rogs eran un grupo de una veintena de personas, de tres generaciones, todos o casi todos emparentados por la sangre. Aurog, el mayor, tenía ya más de cuarenta años, y sabía que le quedaban pocos más de vida. Por suerte le habían sobrevivido dos hijos, que le habían dado varios nietos, algunos de los cuales eran ya cazadores. Aurog no era el jefe del grupo; un sobrino suyo lo era, hijo de su hermano mayor que había fallecido ya hacía varios años. Pero sí era una especie de jefe espiritual, el que tenía más recuerdos, el que había recorrido más tierras, el que conocía mejor las costumbres de los animales y las virtudes de las plantas. Era también quien conocía mejor el ritmo de las estrellas por la noche, y el que sabía cómo llevar a cabo los ritos para volver favorables a la Madre de la Tierra y a los Dioses del Cielo. Él ya no iba a cazar: ya no podía correr detrás de las presas, ni tenía fuerza para lanzar las flechas ni cargar la presa abatida. Por eso se quedaba siempre en el lugar del campamento, ayudando a las mujeres, enseñando a los niños una pequeña parte de lo mucho que sabía. Y tallando puntas de flecha con trozos de sílex que encontraba en algunos lugares por los que pasaban, y que guardaba cuidadosamente en su saco de cuero. Y 21 pensando. Pensar se había vuelto para él en una actividad agradable. Era como volver a vivir tantos momentos felices de su vida, encontrarse junto a personas que había querido en el pasado (su compañera Kara, especialmente). Los rogs tenían un territorio que iba desde el valle del río Guadalope al del Matarraña, en el que se desplazaban sin encontrarse casi nunca con miembros de otras tribus que vivían más al norte o más al sur. Cada grupo tenía su territorio, que en caso de necesidad defendía con las armas. Cuando un grupo crecía mucho, se dividía en dos, y el grupo más pequeño tenía que alejarse, en busca de un territorio de caza aún vacío. Empezaba entonces una emigración que podía durar años, hasta que encontraban un lugar favorable y conseguían hacerse respetar por los eventuales vecinos. Los primitivos rogs tampoco habían sido numerosos, no llegaban a veinte personas. Tenían su territorio más al oeste, en terreno más montañoso, donde la caza era más abundante. Pero allí cerca estaban los wirs, una tribu que había crecido más que ellos, y con la que en alguna ocasión habían tenido peleas porque habían invadido sus terrenos de caza. Y ese era el recuerdo que todavía torturaba a Aurog: el ataque de los wirs al campamento de su padre, cuando él era aún niño. Una noche se acercaron al lugar en el que todos estaban durmiendo tranquilamente. Lo primero que hicieron fue lanzarse sobre su padre y otros tres adultos, matándolos con sus lanzas de palo. Los gritos los despertaron a todos. Él, que apenas había comenzado a cazar, se levantó y se puso a correr, siguiendo a su hermano mayor, viendo que de nada le serviría luchar. Un primo suyo más joven, y una niña de poca edad también consiguieron escapar. Luego, de lejos, vieron cómo los wirs se apoderaban de las mujeres más jóvenes y las niñas, mientras mataban a las mayores y a los bebés. Las mujeres servirían para aumentar su propia tribu. A dos o tres hombres que intentaron huir, como ellos, los mataron a flechazos y a golpes de bumerán. Los wirs eran cazadores expertos, y estaban excitados con aquella oportunidad que se les había presentado de aumentar su tribu y eliminar a unos competidores. Ahora su territorio de caza sería mayor. Aurog y sus compañeros se alejaron del lugar, temerosos de correr la misma suerte que los miembros de su familia. Al amanecer del día siguiente se encontraban a varios kilómetros al este del lugar donde el ataque y destrucción de su tribu había ocurrido. Sólo quedaban cuatro, y ante ellos tenían el desafío de la supervivencia. Decidieron que no irían a unirse a otro grupo, que tal vez les mataría. Durante dos o tres años sobrevivieron como pudieron, cazando animales pequeños como conejos, serpientes, lagartos y aves, y alimentándose de hierbas y 22 frutos de árboles y arbustos. Se dieron cuenta entonces de que para llegar a formar una tribu propia necesitaban alguna mujer más. Así que decidieron ir a cogerla donde estuviera. Habían descubierto otra tribu de unas treinta personas que vivían de manera casi estable en una cueva junto al Guadalope. Vieron que las mujeres iban a veces al río con vasijas de barro para buscar agua. Se quedaron escondidos junto al río una noche, esperando una oportunidad favorable. Y tuvieron suerte: poco después de amanecer vieron bajar a una joven con una niña, posiblemente su hermana, cada una con su vasija. Cuando estaban cogiendo agua, saltaron sobre ellas. Les taparon la boca, les amenazaron con sus garrotes para que no gritaran… y se las llevaron. Las muchachas lloraron al principio, pero pronto se resignaron. Por otro lado sabían que esas eran cosas que ocurrían normalmente, y como no recibieron malos tratos de los secuestradores, acabaron aceptando su destino. Además entre Aurog y Kara (que así se llamaba la niña secuestrada) pronto se estableció una especie de simpatía, que luego siguió creciendo… Kara daría cinco hijos a Aurog, de los que dos habían alcanzado la madurez. El grupo de seis jóvenes ya tenía muchas más posibilidades de sobrevivir. El territorio de los rogs cubría todo el término actual de Torrecilla, y el de varios pueblos más. Desde el Guadalope, siguiendo el valle del Mezquín (un río con más agua que ahora, rico en peces y cangrejos) y las vales iban hacia el Matarraña, sin pasarlo nunca, porque allí estaban los michis, que era una tribu bastante celosa de su propio territorio y no permitían la presencia de otros cazadores. En la zona se movían algunos rebaños de cabras, ciervos e incluso algún bisonte. Abundaban también los jabalíes. Se veían pasar también bandadas de palomas, perdices, y a veces cigüeñas y garzas. Los grandes mamíferos constituían la base principal de la alimentación de la familia, que fue aumentando, poco a poco, con los años. La estrategia de caza era casi siempre la misma: cuando detectaban la presencia de un grupo de animales en las cercanías, todos los cazadores se dirigían sigilosamente hacia ellos. Los arqueros se ponían en lugares estratégicos por los que suponían que los animales tratarían de huir. Luego los niños y alguna mujer que les acompañaban comenzaban a gritar y hacer ruido, espantando los animales hacia el lugar en que los arqueros esperaban. Cuando había suerte, cazaban su presa a la primera. Cuando alguna flecha alcanzaba al animal en algún punto vital, no costaba mucho seguirlo y acabarlo de matar luego con las lanzas de sabina con puntas endurecidas al fuego. Si no tenían suerte la primera vez, había que perseguir a los animales y repetir la operación hasta que tenía éxito. Nunca mataban más de un animal grande, o dos o tres más pequeños. Con ello tenían carne para una semana: de poco les habría servido matar más de lo que podían comer o conservar. Y además de esta manera los rebaños se conservaban sin desaparecer, siempre a disposición de los cazadores. Las aves eran más difíciles de matar con flechas, pero los bumeranes eran armas eficaces, que habían aprendido a manejar bien algunos cazadores. Cazaban algunos conejos y liebres con 23 trampas. Los peces los arponeaban con las lanzas, y a veces los atrapaban a mano. En conjunto la vida no era muy dura, excepto cuando los rebaños de animales salvajes habían desaparecido y tardaban a encontrarlos. O cuando tenían algún encuentro casual con otras tribus, que a menudo terminaban en peleas. Estaban también los accidentes de caza: los jabalíes y los ciervos no dudaban en atacar cuando se veían acorralados, y una herida de asta o de colmillo era difícil de curar. Y luego estaban algunas enfermedades, para defenderse de las cuales no tenían muchos recursos. Los rogs habían llegado a las Peñas de la Tortuga. Aquel era un lugar que les agradaba particularmente, y en el que se detenían a veces varias semanas durante sus desplazamientos. Estaba cerca del río, así que tenían a mano el agua y algo de pesca. Las rocas les ofrecían sombra en verano y protección contra el frío viento del noroeste en el invierno. Habían construido un refugio con palos, ramas y tierra, en el que guardaban sus escasas propiedades y en el que ellos mismos se protegían contra la lluvia. Aurog aquella mañana se quedó solo en las peñas. Tenía el presentimiento de que pronto le llegaría la hora de abandonar el clan… para siempre. Y todavía le pesaba como una losa el recuerdo del ataque al clan de su padre, hacía ya tantos años. Aquella violencia, aquellas muertes, aquella huida… Miró a lo alto de las peñas y vio los dos huecos, uno negro como la noche y otro blanco como el día. Eran como dos ojos, el ojo de la muerte y el ojo de la vida. De pronto tuvo una inspiración. Cogió un trozo de caña, aplastó un poco una de sus puntas para hacer una especie de pincel, tomó una pequeña vasija en la que guardaban el polvo ocre con el que se adornaban las mujeres en las fiestas de la luna, lo mezcló con grasa de un jabalí que el grupo había cazado el día anterior, y con un raspador de sílex se hizo un pequeño corte en la mano izquierda para sacar un poco de sangre que mezcló en otra pequeña cazoleta con la grasa y el polvo ocre. Subió al pequeño refugio, una especie de hueco semiesférico de poco más de un metro de diámetro, y comenzó a pintar sus recuerdos. Los atacantes en la noche, las mujeres gritando, algunos (él mismo) huyendo, los enemigos arrojando flechas y bumeranes para herir a los que intentaban escapar… No pudo evitar que algunas lágrimas cayeran en el pocillo de la pintura, junto con su propia sangre que de tanto en tanto dejaba correr para que la pintura se mantuviera fluida. Alguna otra vez en su vida había pintado sobre paredes de rocas, sobre todo para hacer favorable la caza, o para recordar algunas cacerías famosas, como aquella vez que cazaron un bisonte. Pero nunca como esta vez había sentido que su vida toda entera se vaciaba en la pared. Cuando acabo de pintar, se desmayó. Su nieto lo encontró allí, al pie del hueco, y fue a pedir ayuda. Cuando los adultos vieron la pintura, comprendieron que Aurog estaba llegando al final de su vida, y había querido dejar parte de su alma en la pared. Nunca habían visto una pintura tan hermosa. Comprendieron inmediatamente el mensaje, y ellos mismos se emocionaron. Allí 24 estaba pintado el origen de su grupo, un día de dolor y al mismo tiempo de esperanza, como un parto. Aurog volvió en sí cuando los suyos lo tomaron en brazos para bajarlo al refugio. Se levantó, bebió agua que le ofrecieron en un odre, y sonrió a todos. Sí, se sentía muy bien. Había descargado todo el dolor de una vida, y ahora comprendía que aquel ataque había significado el origen de un nuevo grupo, en el que él ocupaba un lugar relevante. Si los wirs no les hubieran atacado, él nunca habría conocido estas hermosas tierras que ahora consideraba suyas; ni hubiera conocido a Kara, que le había hecho feliz durante tantos años. Ni tendría los hijos y los nietos que ahora tenía… Sí, había valido la pena vivir. Y estaba ya dispuesto para el último viaje, a donde quiera que este le llevara. Pocos días después la tribu decidió continuar viaje hacia el este, hacia las tierras más frescas del Matarraña donde las manadas de animales iban a alimentarse durante el verano. Aurog se puso en marcha con su hato, como tantas otras veces. Pero poco después se dio cuenta de que no iría lejos. Los adultos dudaron entre construir una especie de camilla con sus lanzas para transportarlo, o detenerse unos días por allí para ver si Aurog se recuperaba. Decidieron detenerse junto a las Rocas de las Cuevas, unos kilómetros más delante de las Peñas de la Tortuga. No se detuvieron mucho tiempo, porque poco después de instalar el nuevo campamento Aurog falleció. Su familia eligió una de las cuevas bajo las rocas, y la limpió. Luego depositaron el cuerpo de Aurog, envuelto en sus pieles. Dejaron al lado de su cuerpo su cazoleta de barro con el pincel de caña, su viejo arco con tres flechas, algunos alimentos y un odre de agua. De este modo podría hacer el viaje hacia la tierra de los antepasados con más comodidad. Luego cerraron la boca de la cueva con piedras y tierra, para que ninguna alimaña viniera a turbarle mientras viajaba. Se detuvieron aún un día para comer y beber, para cantar y recordar las hazañas de Aurog, que ya había ido a unirse a sus padres. Y continuaron su viaje hacia el este. Cada vez que, en años sucesivos, volvían a pasar por la Peña de la Tortuga, el más viejo del clan explicaba a los más jóvenes las pinturas que Aurog había dejado allí, años atrás. Y los niños se sentían orgullosos de formar parte del clan de los rogs. Ellos no se dejarían sorprender por los wirs. Ellos defenderían su tierra contra cualquier otro clan que les disputara sus zonas de caza, sus ríos y sus rocas. 25