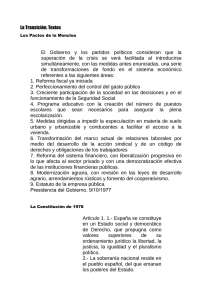

Pluralismo jurídico

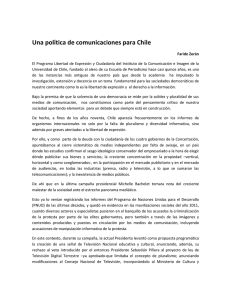

Anuncio