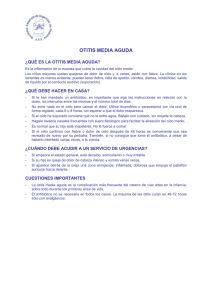

ORL sin pruebas complementarias

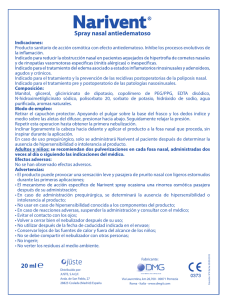

Anuncio