Nicola libro hasta 139

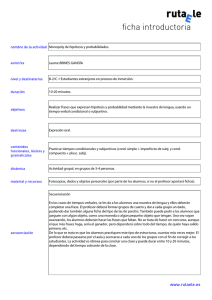

Anuncio