poesía española del siglo xx

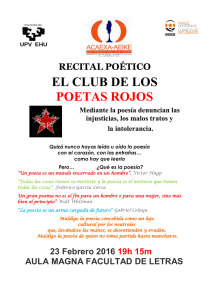

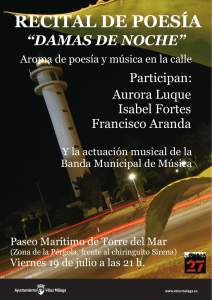

Anuncio

POESÍA ESPAÑOLA DEL SIGLO XX AÑOS 20 y 30 Generación del 27. Proceso de rehumanización (vuelta al hombre). Neorromanticismo (vuelta a Bécquer). También práctica de las técnicas surrealistas (Aleixandre, Lorca, Cernuda, Alberti). Cultivo de poesía social y revolucionaria (Alberti, Prados). Exilio: Juan Ramón Jiménez, León Felipe, Salinas, Guillén, Cernuda, Alberti, Prados, Altolaguirre... Tema clave: España como patria perdida dos actitudes: a) Tono apasionado, desgarrado y violento; negación de la patria abandonada e imprecaciones contra los vencedores. Alberti, León Felipe. b) Tono nostálgico, recuerdo de amigos muertos y de tierras lejanas. Alberti, Salinas, JRJ. Miguel Hernández. La “Generación del 36”. Poesía heroica, amorosa y religiosa. Luis Rosales, Luis Felipe Vivanco, Leopoldo Panero y Dionisio Ridruejo. “El grupo Escorial”. Escorial fue una revista de la Falange (nació en 1940), pero se apartó de la simple función propagandística para adquirir un cierto aire liberal. Características: - Vuelta al intimismo. Tierra natal, familia, Dios. - Formalismo clasicista (soneto). - Lenguaje deliberadamente sencillo, cotidiano. La casa encendida (1949) de Luis Rosales, Escrito a cada instante (1949) de Luis Panero, El descampado (1957) de Vivanco. AÑOS 40 “Garcilaso”. Revista creada en 1943. Creación de una poesía oficial de acuerdo con los intereses políticos del régimen, pero hay también una línea del “arte por el arte”. Características: - Reviviscencia del Cancionero del siglo XVI y del neopopularismo de Lorca y Alberti. Preferencia por los poetas clásicos (Garcilaso, Lope, Quevedo) y neoclásicos (Meléndez Valdés). - Temáticamente hay poesía sacra y religiosa, tópicos amorosos, paisaje castellano. - Formalmente, dominio de la técnica. - Visión positiva del momento que calla la penosa realidad del momento. 1944: - Hijos de la ira de Dámaso Alonso. Grito de protesta, poesía desarraigada. Léxico inusual, versículo. - Sombra del paraíso de Vicente Aleixandre. Mito del paraíso perdido o no alcanzado. Rasgos neorrománticos y surrealistas. - Espadaña, revista que encarna la reacción contra Garcilaso. Contribuyó a la rehumanización de la lírica a través de una poesía comprometida con la problemática existencial e histórica del hombre contemporáneo, que desembocó en la poesía social. “Poesía existencial”. Tranquilamente hablando (1947) de Gabriel Celaya, Ángel fieramente humano (1950) y Redoble de conciencia (1951) de Blas de Otero, Tierra sin nosotros (1947) y Alegría (1947) de José Hierro, Pueblo cautivo (1946) de Eugenio de Nora. El grupo Cántico. Revista cordobesa. Características: - Presencia abrumadora de un intimismo de contenido culturalista. - Refinamiento formal y búsqueda de la palabra rica y justa. - Tratamiento vitalista del tema amoroso. - Presencia de la poesía de tipo religioso. - Autores destacados: Ricardo Molina (Elegías de Sandua, 1948) y Pablo García Baena (Mientras cantan los pájaros, 1948). AÑOS 50 Consolidación de la poesía social. Características: - Concepción realista de la literatura, que implica una visión histórica de la sociedad, referida a un aquí y un ahora. - Sus fines son: constituirse en testimonio crítico de su época, redimir a los humildes y transformar la sociedad en otra más justa. - La poesía se define como comunicación y se dirige a la inmensa mayoría. - Tono narrativos y estilo sencillo, coloquial y directo. - El tema es el eje del poema: la solidaridad con el proletariado, la represión política, las injusticias sociales, la lucha por la libertad... Obras y autores destacados: Quinta del 42 (1953) y Cuanto sé de mí (1959) de José Hierro, Pido la paz y la palabra (1955) de Blas de Otero, Cantos iberos (1955) de Gabriel Celaya. AÑOS 60 La poesía es esencialmente un medio de conocimiento de la realidad. Características: - Parte de los presupuestos de la poesía social, pero pronto se inclina más hacia la persona. Importancia de lo autobiográfico. - Magisterio de Antonio Machado. Influencias de Cernuda, Neruda y Vallejo. - Dignificación del lenguaje poético. Conversión del lenguaje coloquial en artísticos; tono conversacional. Humor e ironía (distanciamiento). - Temas más frecuentes: evocación de la infancia y la adolescencia como paraíso perdido o roto, el fluir del tiempo, el amor, la amistad; España, asuntos políticos (visión crítica); reflexión sobre la palabra poética. Obras y autores: Tratado de urbanismo (1967) de Ángel González, Descrédito del héroe (1977) de J. M. Caballero Bonald, Diecinueve figuras de mi historia civil (1961) de Carlos Barral, Salmos al viento (1958) de José Agustín Goytisolo, Moralidades (1966) de Jaime Gil de Biedma, La memoria y los signos (1966) de José Ángel Valente, Palabras a la oscuridad (1966) de Francisco Brines. AÑOS 70 Los “Novísimos”. Antología de J. M. Castellet (Nueve novísimos poetas españoles de 1970). Características: - Ruptura con el realismo típico de la literatura de posguerra. Formación cultural de los poetas basada en los mass media: cine, radio, televisión, prensa, tebeos... - Creación de una mitología popular que incluye el mundo del cine, el deporte, el cómic, la política... - Autonomía del arte. Valor de la poesía por sí misma; autosuficiencia del poema. - Formación literaria extranjera: Eliot, Pound, Yeats, surrealistas franceses... De la literatura española sólo consideran a Aleixandre, Cernuda y Gil de Biedma. Autores hispanoamericanos (Octavio Paz, Lezama Lima...). - Despreocupación de las formas tradicionales. Empleo del collage. Desmitificación del lenguaje cotidiano. La poesía recupera los cauces de la normalidad. Dos líneas básicas: DESDE 1975 - El uso personalizado de la tradición clásica. Felipe Benítez Reyes. - La llamada “poesía del silencio” (tradición de la poesía pura). Jaime Siles. Luis García Montero y Miguel d’Ors (“poesía de la experiencia”).

![La realidad y el deseo [Texto impreso].](http://s2.studylib.es/store/data/006174688_1-1f7959b59e00ce15b94d92ff0e4eb4fe-300x300.png)