Entre particularismo y universalismo. Replantear el sistema

Anuncio

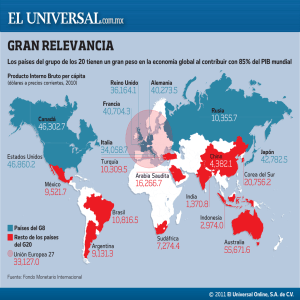

Entre particularismo y universalismo. Replantear el sistema comercial y monetario internacional: los «Grupos de Estados» al servicio de la reconstrucción del derecho internacional económico. G8, G20, G90, G110, G7, G15, G77, G33… Ahora mismo, la sociedad internacional parece una constelación de «Gs», cuya evolución sigue siendo incierta, su definición aleatoria y su acción vacilante. En numerosas ocasiones, el debate se centra en la legitimidad y la eficiencia de los «G», una creación estatal dúctil y proteiforme que nuestros espíritus racionales quisieran categorizar, definir con un vocablo tranquilizador y con un contorno limitado. A medio camino entre derecho y política, los «G» invaden nuestro espacio internacional y avivan al mismo tiempo nuestras migrañas. Sin embargo, detrás de este «G» místico se esconde una realidad fantástica para el futuro de las RI, tanto desde un punto de vista jurídico como político. Abramos pues la Caja de Pandora y digamos la palabra mágica: Bienvenido al universo de los «Grupos de Estados». La expresión despierta muchas veces intriga. No obstante, el fenómeno de agrupación estatal no es novedoso dentro del marco específico de las relaciones comerciales internacionales. A principio de los 80, en las Naciones Unidas, se constituyeron el G77 y también el G10. El interés por este tema no se encuentra tanto en el fenómeno de agrupación como en su mutación. Hoy en día, no se trata simplemente de que haya dos Grupos que se manifiestan durante las negociaciones, sino que existe una auténtica proliferación de la emergencia de Grupos en el ámbito de las relaciones comerciales internacionales, que ya no aluden a la misma realidad de 1980. Hoy en día, en un contexto de crisis del sistema económico y monetario mundial, la creación de Grupos de Estados es cada vez más perceptible y es objeto de numerosas hipótesis doctrinales relativas al devenir de las relaciones estatales que influyen en la gobernanza mundial, que titubea entre multilateralismo y regionalismo. Sin embargo, aunque siga existiendo una multiplicación creciente de los «G», todavía no existe una definición del propio concepto de Grupo. Al alejarse del díptico legitimidad-eficacia, el estudio de la contribución de los Grupos de Estados à la reconstrucción del derecho internacional económico permite volver a tener en cuenta las líneas directrices del orden mundial actual. Presentándose al mismo tiempo como alfa y omega de la krisis, los Grupos de Estados ilustran la toma de decisión a la que debemos enfrentarnos: ¿cambiamos las reglas del liberalismo económico y político del orden mundial o seguimos reparando los daños con instrumentos jurídicos cuya fuerza vinculante es dudosa? Su creación, así como sus actuaciones, anima, por una parte, a reflexionar sobre el estado actual de las relaciones económicas mundiales y, por otra parte, a calmar los debates sobre el liberalismo para proponer nuevas opciones de gobernanza. El objetivo de este artículo es, pues, estudiar el uso del derecho por parte del poder político utilizando unas veces la superposición y otras veces la coexistencia de estos espacios estatales. La fluctuación y la ausencia de juridicidad estructural son pues condiciones sine qua non para este tipo de interacciones. Sin embargo, para evitar el peligro de la sistematización y para no acallar demasiado nuestros espíritus racionales dándoles al momento lo que reclaman, he optado por insistir en la SINGULARIDAD del concepto, pero también y, sobre todo, en evidenciar la innovación de las estrategias desarrolladas por este novedoso agente de las relaciones internacionales. Me he esmerado en desenredar esta maraña actual realizando un razonamiento a contrario (1) para poder presentar una definición del concepto de “Grupo de Estados” (2). 1. Los Grupos de Estados : enfoque a contrario. En derecho, Grupo se define como un conjunto de personas (físicas o jurídicas) que tienen un carácter o un objetivo común (lícito o ilícito), o que están unidas por una relación de derecho [Cornu, sentido 1]. También se podría calificar de «Grupo» cualquier entidad o agentes de las relaciones internacionales. De hecho, sucesivamente, se utiliza esta palabra como si fuera un “cajón de sastre”, tanto para designar a una categoría de Estados (1), como a organizaciones regionales (2) o a alianzas y coaliciones (3). Podemos preguntarnos qué es un Grupo de Estados: ¿depende siempre del ámbito jurídico o se trata de una simple manifestación de la situación de las relaciones comerciales internacionales? a) Los Grupos de Estados no son una categoría de Estados Se define categoría como «un grupo diferenciado de elementos que presentan características similares (...) dentro de un conjunto» [Cornu], lo que implica una dimensión objetiva. Una tercera persona debería encargarse de determinar lo que es categoría y lo que no lo es. Se diferenciaría al mismo tiempo lo que se puede categorizar de aquello que no se puede. De hecho, el 14 de diciembre de 1946, la resolución 52 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas consagró este proceso definiendo discrecionalmente qué es la categoría de los Países en Desarrollo (PED). Más adelante, en 1971, se crea la sub-categoría de los Países Menos Adelantados (PMA), considerados como el eslabón más pobre y más débil de la Sociedad Internacional. Aunque los análisis doctrinales realizados sobre el estatus de los PED subrayan efectivamente la debilidad de las disposiciones del Derecho internacional respecto de esta categoría de estados, casi no insisten en el aspecto negativo de esta categorización. Ahora bien, si al crear una categoría de estados no se tiene en cuenta la voluntad de los estados clasificados, ésta no podrá ciertamente responder a sus necesidades reales. Las categorías son parciales, en ambos sentidos de la palabra, y no aportan una explicación [Sorel, 1-7]. Destinadas a diferenciar la unidad, suprimen la identidad masiva y confusa de la totalidad e introducen complejidad allí donde parecía existir solamente unidad. Por lo tanto, la creación de categorías de estados solamente permitiría mantener la ilusión de unas disposiciones jurídicas equitativas y eficientes. En un sistema en el que la noción de “desarrollo” evoluciona sin cesar, podemos pues preguntarnos en qué medida dichas categorías son útiles para los Estados en cuestión. Más propensas a estigmatizar que a federar, las categorías no se pueden considerar como conjuntos que tienen sus propios objetivos comunes y se alejan por lo tanto de la definición genérica de Grupo, en su acepción clásica. b) Los Grupos de Estado se diferencian de las organizaciones universales y regionales ¿Cómo considerar también a la UE y al G20 financiero? Los conceptos interés, voluntad y cooperación están, de hecho, presentes tanto en las organizaciones internacionales como en los Grupos de Estados. Pero la diferencia reside en la determinación de una relación jurídica entre sus miembros. Sin embargo, y aunque la existencia de una relación jurídica entre miembros sea un elemento de la definición clásica admitida de «grupo», esta mera existencia no puede, por sí sola, justificar la asimilación entre organización universal o regional / Grupo, puesto que las realidades que agrupan son decididamente diferentes. Por lo tanto, hay que ir más allá para estudiar la práctica de los Grupos y poder subrayar su especificidad. Si las primeras son el fruto de un acto jurídico, los segundos son una comunidad de destino, de sentimientos, de cultura entre naciones [Plantey, 198]. Es una cuestión de voluntades donde la amistad es circunstancial o de conveniencia (...), se deriva de la selección de miembros privilegiados, en función de algunos criterios y bajo condiciones de reciprocidad [Plantey, 205]. De hecho, pertenecer a un Grupo es un acto totalmente voluntario y carente de juridicidad. Y si, debido a este elemento, el concepto de grupo se parece al concepto de coalición, no por ello debemos pensar que son iguales. c) Los Grupos de Estados no son ni una alianza, ni una coalición El vocablo anglosajón utiliza el término «coalición» para expresar la idea de «Grupo». En francés o en español, el «Grupo» se asemeja unas veces a una «alianza», otras veces a una «coalición». Si bien es cierto que estos términos se utilizan con frecuencia indistintamente, es necesario fijar una definición precisa de cada uno de ellos para dar a conocer mejor el particularismo de los Grupos de Estado. Si nos referimos a la definición más amplia de alianza, los Grupos de Negociaciones podrían ser una forma de alianza, lo que implica casi siempre un compromiso mutuo de asistencia o de ayuda. [Plantey, 198-200]. En ambos casos, se trata de la confirmación del acercamiento de los Estados [Plantey, 198-200]. Sin embargo, existe una diferencia más importante entre las alianzas y los Grupos: el primer término tiene que ver con el ámbito militar, mientras que el segundo se utiliza en las relaciones internacionales, más específicamente en aquellas relacionadas con la economía. Incluso para lo que tenga que ver con las coaliciones, hay que alejarse de la acepción anglosajona que limita simplemente su significado a la idea de unión [Bloch, Von Wartburg]. En Derecho Internacional Económico, una coalición reúne una realidad más compleja: son agrupaciones temporales de Estados para un tema específico, diferenciándose del Grupo, porque éste es más perenne. ∞∞∞∞∞ Por lo tanto, la definición clásicamente admitida del término «Grupo» es genérica. Las categorías ya han sido excluidas de él por falta de adaptación. Las organizaciones internacionales por falta de realismo. Las alianzas y coaliciones por falta de precisión de dicha definición. Sin embargo, cada uno de estos procedimientos a contrario ha permitido insistir en los criterios que hacen que el concepto “Grupo” no sea un “cajón de sastre”, sino un concepto en toda regla. Las categorías han subrayado la necesidad de contar con un interés común. Las organizaciones internacionales, la ausencia de juridicidad estructural. Las alianzas y coaliciones las dimensiones proteiformes y temporales de los G. 2) Los Grupos de Estados: el enfoque positivo Habida cuenta de la situación de las relaciones internaciones “post krisis” 2001 y de conformidad con la máxima de jure belli ac pacis, libri tres [Grotius citado por Plantey, 206], los diferentes tipos de agentes estatales que existieron hasta ahora han demostrado ser ineficaces para normalizar las RI. Sin embargo, la multiplicación de los «G», por una parte, y su uso enfocado a resolver las tensiones internacionales, por otra, los convierten en protagonistas de primera plana. Si bien es cierto que el concepto de «Sur global» resulta atractivo, también es cierto que el estudio de lo que no es un Grupo de Estados parece demostrar que no es completo. A partir de ahora ya no se puede hablar de Sur o de Norte. En la actualidad, estamos ante agrupaciones de Estados guiados por preocupaciones sectoriales más o menos temporales que son testimonio de una nueva forma de cooperación estatal internacional. Más allá de la oposición tradicional Norte/Sur, de las proyecciones de cooperación Sur/Sur o de las consideraciones multilateralismo y bilateralismo, los GE diseñan un tercer camino y una forma de democracia estatal plurilateral. La emergencia de los Grupos de Estados está condicionada por la convergencia de las voluntades de varios Estados interesados en defender un mismo sector. La ausencia de juridicidad estructural les permite estar relacionados hasta que se tenga en cuenta aquello que defendían. Más allá de las oposiciones geopolíticas clásicas, los Grupos ilustran la idea de «fragmegración» [Rosenau, 205], doble fenómeno simultáneo de comunitarización y de fragmentación [Huesa Vinaixa, Wellens] de la escena internacional (a) que se reestructuran constantemente, volviendo así a dar forma al sistema internacional y realizando al mismo tiempo una «destrucción creadora» [Schumpeter, 80] schumpeteriana de las reglas conocidas del DI y del espacio internacional (b). a. De la fragmegración: más allá de las oposiciones geopolíticas clásicas Según la Willenstheorie, basta con poner de relieve la existencia de un interés colectivo propio al Grupo para demostrar su realidad. La “Voluntad”, palabra clave en el fenómeno de aparición de los Grupos, se puede analizar cómo la reunión libre de los Estados en Grupos. Por una parte, se puede analizar como el consentimiento [Gaffiot, sentido 1] tácito del equilibrio necesario del hegemonismo gramsciano en vigor, es decir, el que consigue el consentimiento universal de los demás miembros o grupos de la OMC gracias a su política, sin usar la coerción. Por otra parte, se puede considerar como la confesión [Gaffiot, sentido 3] de la falta de eficacia de los agentes clásicamente conocidos de la sociedad internacional para enfrentarse a los problemas actuales. Debido a su estructura atípica, dentro de los G nacen unas «afinidades específicas que conducen a agrupaciones más restringidas, pero normalmente más coherentes, cuyas actuaciones quedan patentes dentro del propio grupo» [Virally, 284]. Cada GE conoce de la emergencia de subgrupos de interés en su interior. Utilizadas como una estrategia suplementaria, la existencia y las manifestaciones de estos subgrupos no fragilizarán la cohesión del Grupo de negociación inicial, sino que, al contrario, reforzarán el puesto central de los Grupos de Estados en las relaciones comerciales internacionales [Rubin. Swap, 132-147], puesto que el tamaño de un Grupo eficiente debería poder variar [Olson, 53-66]. Finalmente, esta ductilidad se percibe como un proceso (1), pero también como un resultado (2). i. Los Grupos de Estado y la «fragmegración»: un proceso. Se puede explicar con la teoría de los juegos la flexibilidad firme con la que los Grupos de Estados cambian su forma y asimilan el desarrollo de subgrupos, o incluso lo instrumentalizan [Brams. Doherty. Weidner, 95-112]. A partir del postulado de sentido común según el cual “a mayor número de perdedores, mayor importe de pérdidas”, podemos deducir que también habrá que repartir más las ganancias entre los ganadores. En otras palabras, con menos ganadores las ganancias son mayores para cada uno [Riker, 38]. Ante esta constatación, podríamos pensar que los Grupos actúan en 2 fases. En una primera fase, los Grupos quieren maximizar el número de participantes o, por lo menos, de simpatizantes, para aumentar su legitimidad. Aquí lo llamaremos «fase de adhesión». En una segunda fase, tras haber obtenido la adhesión necesaria a su legitimidad, los Grupos en cuestión quieren minimizar el número de participantes para conseguir el «tamaño de una coalición ganadora» [Downs, 33]. En otras palabras, desean disminuir el número de participantes y simpatizantes para optimizar sus oportunidades de beneficio. Es una fase de “disminución”. De esta forma, con los «G», las reglas del derecho internacional ahora ya no las elaboran los Estados ut singuli a los que se refiere porque el deseo de actuar juntos prevalece. Por su estructura, flexible y proteiforme, y por su acción, estratégica y sectorial, los “G” participan eficazmente en la construcción y modificación de las reglas de derecho. Valga como muestra la contribución del Grupo de Cairns a la elaboración de las reglas originales del derecho de la OMC. El Grupo de Cairns no responde a ninguna lógica regional o económica. La única relación que existe entre sus miembros es la de la voluntad de liberalizar y regular el sector agrícola. Por ello, nace una fuente de tensión [Tussie, 189] entre sus miembros: la oposición entre los productores de productos de climas templados y los productores de productos tropicales [GATT.MTN.GNG/NG6/W/8]. A partir de ahí, emerge el Grupo de productos tropicales, se desmiembra el Grupo de Cairns y se considera como un subgrupo que actúa para ampliar su campo de acción e imponer más fácilmente sus ambiciones. Además, esta división temporal ha permitido desarrollar un comercio agrícola dentro del propio Grupo de Cairns entre algunos miembros, tales como Colombia, Indonesia y Malasia [GATT, MTN.GNG/NG6/11]. Pero un proceso de este tipo solamente ha sido posible porque los miembros del Grupo son solidarios y se guían por el respecto necesario de las relaciones equitativas en su seno. De lo contrario, se habría producido una explosión/implosión del Grupo inicial. Esta desmembración temporal se parece, en realidad, a una auténtica estrategia de la defensa de los principios del Grupo. De hecho, la dimensión proteiforme de los Grupos de Estados se manifiesta como una ventaja táctica, aunque arriesgada debido a su sostenibilidad. En este sentido, los “G” no son en ningún caso un freno para la independencia, ni para la soberanía de los Estados, pero sí permiten considerarlos bajo un nuevo aspecto, pensando en una situación de interdependencia de la que resultará una nueva cultura de las relaciones internacionales. ii. Los Grupos de Estado y la «fragmegración»: un resultado. Actuando en Grupos, los Estados crean una oposición de bloques y no de agentes individuales, evitando dejar de lado a los pequeños países o a los países vulnerables que no tienen medios para participar en la adopción de decisiones internacionales. Como un caballo de Troya, los Grupos de Estados permitirían a los Miembros en dificultad hacer respetar, a largo plazo, su ideal social: si entran en agrupaciones, es porque efectivamente son conscientes de una cierta similitud de destino, pero para medirla el instrumento necesario sigue siendo la protección final de sus intereses nacionales. Solamente distinguen (...) el interés general (...) bajo el prisma de sus intereses particulares, mediatizando de esta forma todas sus representaciones colectivas [Dupuy, 542]. A modo de prueba, el Grupo ACP podrá contribuir a la creación de un derecho de la OMC. Organizado con base en diferentes regiones geográficas [ACP/27/005/00 Rev.16,], se compone de Estados con un desarrollo económico diferente, que implica la presencia de las siguientes categorías: PED, PMA, Pequeñas Economías Vulnerables (PEV) o también Pequeñas Economías Insulares en Desarrollo (PEID). El pluriregionalismo fáctico del Grupo ACP, asociado a la defensa de intereses sectoriales (la pesca, por ejemplo) propios de algunas categorías de Estados de Grupo por el Grupo, nos lleva a considerar dichas categorías como subgrupos que pertenecen al Grupo «nodriza». A diferencia de la desmembración efectuada por el Grupo de Cairns, en lo que a la ACP se refiere, la fragmegración en cuestión no es una estrategia y, por lo tanto, no se trata de un proceso, sino más bien del resultado de una unión que pretende ser más amplia y eficaz a la vez. Jugando con la delimitación de los conceptos de «Grupo» y de «Organización Internacional» [Suy, 96] utilizando por ejemplo su derecho de legación [De Velasco Vallejo, 41-58]o su capacidad ratificar acuerdos con la OMC, a diferencia del estudio del Grupo de Cairns, en el que el concepto de «Grupo» se ha optimizado, en el caso del Grupo ACP, la relatividad del concepto de «Grupo» es evidente y se ha utilizado para influir en la creación de las futuras reglas de la OMC. Compuesto por una multitud de subgrupos vulnerables y económicamente dependientes del sistema internacional [Grymberg, 27], la creación de una cultura de Grupo y la federación de sus miembros, no sólo ante un interés común (agricultura) sino también un ideal de equidad, serán decisivas para el futuro de los ACP [WT/GC/W/361 y WT/MIN(09)/7]. Más allá de la simple heterogeneidad géo-económica que los diferencia, algunos subgrupos ACP tendrán una existencia que depende de la OMC, como el Grupo Consultativo de las PMA, o el grupo de las PEV. En otras palabras, a pesar de su pertenencia, como países ACP, al Grupo ACP, debido a sus reivindicaciones e intereses propios (pesca) podrán pertenecer a otros Grupos dentro de la OMC. Sin embargo, a pesar de esta existencia autónoma, en el caso de ACP, además de estar juntos en el tema de la pesca (que es un mero interés común) el reparto de los valores (la lucha por un TED eficiente, con desigualdades compensadoras o una participación en un comercio equitativo) ha desarrollado una cultura del Grupo gracias a la cual pudo seguir adelante y ganar eficiencia, de forma paralela a su estatuto de organización internacional. Si, en el orden internacional, los Estados rechazan una agregación en la que se arriesgarían a disolver su individualidad, quieren estar presentes en toda su integridad, es porque temen ver cómo desaparece su soberanía. Pero, los Grupos mutualizan los intereses específicos de los Estados Miembros, creando una auténtica unidad económica, y construyendo una nueva cultura del comercio mundial. De esta forma, aunque no exista una unidad económica o cultural aparente entre los miembros, su agrupación es portadora de una cultura del Grupo, así como de una cultura propia a cada Grupo. El Grupo es el que posee el ideal social y no sus miembros. ∞∞∞∞∞ Basándose en una idea de compromiso simple y no de obligación, en un mundo en el que la interdependencia estatal es un elemento central, el fenómeno de Grupo de Estados parece pues conllevar la idea de «fragmegración» de la sociedad internacional intuida por J. ROSENAU y, en este sentido, es representativa de la evolución actual del derecho internacional público. El respeto de las soberanías y de la libertad de cada uno de los miembros de los Grupos implica que estos últimos se presenten como una nueva forma de gobernanza estatal económica global [Lamy, 7-17], manteniendo la independencia y garantizando relaciones equitativas entre Estados [Zartman]. Su funcionamiento mutualista nos induce a pensar que son un testigo de la mutación del multilateralismo comercial. En virtud del pensamiento de H. ROMMEN, podríamos pues pensar que los Grupos de Estados son, al mismo tiempo, la razón y la voluntad del fundamento equitativo del DIE. Finalmente, el derecho de las organizaciones financieras y económicas internacionales brinda a los Estados la posibilidad de constituirse en Grupos. Mientras el DIE no sea efectivamente equitativo, los Grupos de Estados seguirán existiendo. Reconstruyéndose al infinito para influir mejor en el DI, los «G» intentan diseñar reglas para sustituir el derecho incompleto que existía. De algún modo, han «destruido», es decir subrayado las carencias del sistema comercial internacional, para «reconstruir» mejor, es decir para proponer reglas que se adaptan mejor a las expectativas de todos los miembros estatales de la sociedad internacional. b. De la «destrucción creativa» para actuar sobre el DI. Debido a su dimensión proteiforme, los «G» están inmersos en una reconstrucción constante. A partir de esta dinámica se consigue una deconstrucción constante del DI, por medio de la interpretación de las reglas, de las normas y de las referencias internaciones (i), que reconstruirán con la ayuda de instrumentos de soft law (ii) para mantener la situación de krisis. i. De la interpretación de las normas y de las referencias internacionales Interpretar es dar un sentido; atribuir un significado a palabras y a enunciados. Interpretar puede ser conocer las normas preexistentes o crear nuevas normas [Hart, 68]. Muy criticada por ser demasiado subjetiva, la interpretación presenta una doble dimensión que no está desprovista de credibilidad científica. Posee un aspecto receptivo, el de la comprensión, y uno constructivo, el de la evaluación que da un sentido. En esta dinámica, los “G” influyen pues tanto en la creación original como en la creación modificadora del derecho o también en su aplicación defendiendo el respeto por la equidad en las relaciones internacionales. En un contexto de crisis de legitimidad de las organizaciones internacionales económicas, el estudio de la contribución de los Grupos al Derecho Internacional Económico propone de hecho volver a considerar los principios fundadores de las relaciones internacionales (independencia - interdependencia) y del Derecho Internacional (normatividad y soberanía) para conseguir un sistema más «Justo» según la definición rawlsiana. Herederos de la concepción aristotélica que relaciona Justicia con equidad y la rawlsiana que relaciona libertad con igualdad, los Grupos son al mismo tiempo testigos y opositores del liberalismo político vigente. Utilizarán pues el derecho para justificar sus acciones y orientarse hacia unas relaciones comerciales internacionales más equitativas. Puesto que el derecho ya no desempeña ningún papel en la decisión, pero influye en ella, se convierte en objeto de lo político. De hecho, interpretando el derecho, los miembros del C4 intentarán defender sus intereses algodoneros a título de terceros en el Mecanismo de Solución de Diferencias de la OMC. Benín y Chad, al analizar la situación del algodón en África Occidental, realizarán una interpretación jurídica de los Acuerdos que Brasil tiene en cuenta. En su comunicación, en calidad de tercero, con fecha del 15 de julio de 2003 [WT/DS27/R/Add.1, Anexo B-5] y del 3 de octubre de 2003 [WT/DS27/R/Add.1, Anexo E-4], se reconoce que el sector algodonero tiene una gran importancia para el desarrollo de África Occidental Pequeñas Economías Insulares en Desarrollo en general y de Benín y de Chad en particular. Ambos Estados utilizan pues los informes del FMI, del Banco Mundial y de Oxfam para demostrar sus afirmaciones. La interpretación de los artículos 5 y 6 del Acuerdo SMC, del artículo 13 del Acuerdo sobre agricultura y del artículo XVIII.1 del GATT demuestra el apoyo de los miembros representativos del C4 en Brasil. Pero, se presta especial atención al artículo 13 del Acuerdo sobre agricultura [WT/DS27/R/Add.1, Anexo J-3]: Benín y Chad insisten en la condicionalidad del artículo, señalando «que muestra el claro propósito de los redactores, conforme al cual debe recaer en el Miembro que invoca la Cláusula de Paz la carga de probar el pleno cumplimiento de todos los requisitos establecidos en esa disposición» [WT/DS27/R/Add.1, Anexo B-5, párrafo 24]. Jugando con la intención de los redactores y el texto del artículo para beneficiarse de las consecuencias positivas de posibles sanciones contra los Estados Unidos, Benín y Chad manifiestan su poder de interpretación con la producción de soft law. ii. De la producción de instrumentos de soft law El soft law puede definirse como una descripción de los comportamientos que su autor quiere que sus destinatarios adopten para coordinar la acción de los individuos en la sociedad y facilitar la cooperación entre ellos [Culot, 253]. De esta manera, se establece una distinción entre estar obligado a tener la obligación de [Hart, 102-110], oponiendo así el soft law al hard law. Teniendo en cuenta el tipo de reglas de soft law y de la complicada determinación de la juridicidad del concepto de «G», los miembros de los Grupos utilizarán de forma natural instrumentos, tales como los actos unilaterales por una parte, y los actos concertados con carácter no convencional, por otra, para defender sus intereses. Los primeros (AU) generalmente son declaraciones o comunicados adoptados durante las negociaciones. Si bien es cierto que la fuerza vinculante de dichos actos es discutible, su oponibilidad sin embargo, es clara y, por ello, los Grupos de Estados consiguen influir en las negociaciones utilizando las tres categorías de actos de este tipo [Skubiszewski, 232]: 1. Aquellos por los que un Estado declara, reconoce o admite algunos hechos o alguna situación con consecuencias en derecho internacional. 2. Aquellos por los que un Estado acepta obligaciones jurídicas respecto a uno o varios Estados. 3. Aquellos cuyo objetivo es conceder derechos y no crear obligaciones. Como prueba de ello, las Declaraciones del G20 ilustran la distinción de categorías y también van más allá demostrando que estos 3 aspectos pueden encontrarse en un mismo texto. En la Declaración de Cannes de 2011, los ministros del G20 reconocen que quieren, entre otras cosas, aumentar los beneficios de la integración financiera y la resistencia frente a la volatilidad de los flujos de capital para fomentar el crecimiento y el desarrollo (1 y 3), los apartados 14 y 15 de la Declaración subrayan la creación de un plan de acción para apoyar al desarrollo e insistir en los mercados obligacionistas en moneda local, lo que implica que los Estados del G20 tengan que aceptar algunas restricciones (2) pero también el ejercicio de algunos derechos (3). El G20 señala, además, en los apartados 20 y ss. los principios de cooperación entre acuerdos financieros regionales y el FMI, que harán que las medidas de prevención y solución de las crisis sean más eficientes (1, 2, 3). Recientemente, durante la Cumbre de San Petersburgo en 2013, además de los objetivos tradicionalmente reconocidos, por ejemplo, los apartados 2, 6, 11, 13, 14, 17, 20, 21, 26, 29, 30 insisten en la necesidad de cumplir con los compromisos adoptados por el G20 y su intención de cumplirlos y de atender sus obligaciones (1 y 2) [https://www.g20.org/sites/default/files/g20_resources/library/Saint_Petersburg_De claration_ENG_0.pdf]. Los segundos (ACNC) son actos puramente políticos, como informes, destinados a completar las posturas adoptadas por los Grupos, a definir los compromisos deseados o incluso a dar fuerza ejecutiva a un compromiso político en virtud del principio de buena fe. Aunque no sean una fuente de responsabilidad jurídica, no significa que no tengan efectos jurídicos. Asegurarán, de hecho, la coherencia y la estabilidad de la postura adoptada por los Grupos [https://www.g20.org/sites/default/files/g20_resources/library/Saint_Petersburg_De claration_ENG_0.pdf]. Además, los 4 Grupos presentados a modo de ejemplo los utilizan con regularidad. Los C4 en el seno de la OMC exclusivamente, pero los otros 3 en la escena internacional igualmente [http://www.acp.int/fr/content/protection-geographical-indications-gi-generatingempirical-evidence-country-and-product-lev; http://www.cairnsgroup.org/Pages/Factsheets.aspx; http://www.g20.utoronto.ca/analysis/index.html#compliance]. El G8 también redacta y publica con regularidad memorias de actividades [http://g8.gc.ca/g8summit/accountability/]. ∞∞∞∞∞ Las declaraciones, comunicaciones e informes de los Grupos de Estados representan la matriz de su existencia y son sus manifestaciones. Los actos de soft law ya no se limita(n) a afirmar un particularismo propio [de las] relaciones mutuas [entre Estados de un mismo Grupo], sino que su objetivo es que terceras partes se sometan a ella(s), e incluso, cuando expresa(n) una idea de Justicia social o económica, serles oponible siempre y cuando estén en relación con aquellos que se identifican con él (...). Proclamando una ética que busca la adhesión de la mayoría, la Declaración se desvela democrática, debido a (...) su contenido igualitarista, basado en la norma de no discriminación, y también en su aplicación mayoritaria [Dupuy, 1974, 8]. Por ello, los instrumentos de soft law, que son normas jurídicas con una autoridad mermada, están destinados a asegurar la coordinación del Grupo, por una parte, y a imponer la creación de un Grupo a los demás Grupos o Miembros de la sociedad internacional, por otra. Conclusión Unidad en la Diversidad No existe ninguna regla relativa a la composición y/o a la manera de formar Grupos de Estados. Cada Grupo de Estados es único y tiene su propia tipología. Sin embargo, todos presentan una doble especificidad: en su ESTRUCTURA, por una parte, porque ilustran la teoría constructivista presentándola en su paroxismo; y en su ACCIÓN por otra, ya que vuelven a interpretar mecanismos jurídicos para tener una influencia en el Derecho Internacional Económico. Considero que un Grupo de Estados, auténticos «monstruos jurídicos» [DelmasMarty, 99], constituyen una categoría a parte y distinta de los Estados, las organizaciones regionales, y las coaliciones de Estados y que, además: 1. no se basa en ninguna relación jurídica, pero es el resultado de una asociación voluntaria de Estados que mutualizan los intereses estatales impulsando de esta manera la emergencia de solidaridades estatales 2. se basa en una afiliación heterogénea. La ausencia de niveles de desarrollo idénticos entre los miembros impulsa su complementariedad y la sostenibilidad del Grupo. 3. consiste en una reinterpretación del Derecho contribuyendo a la reconstrucción mediante una “destrucción creativa” e integrando en él equidad y justicia. Los Grupos de Estados no son en ningún caso un freno para la independencia de los Estados. Al contrario permiten considerar una nueva forma de independencia estatal y pensar en una situación de interdependencia. Los Grupos de Estados funcionan y actúan según un proceso continuo de cooperación y de acomodamiento entre intereses diferentes y conflictivos. De esta forma, si las probabilidades de riesgo de desmembramiento y de fragilidad de este nuevo tipo de asociación existen, hay que relativizarlas a la vista de la fuerza del interés federador que une a los miembros del Grupo. Este tipo de «mutualismo» permite considerar una nueva gobernanza económica mundial [Jackson, 830], en la que los Estados son sujetos y agentes dúctiles, que utilizan el derecho como medio y no como fin. Más estructurados y solidarios que una categoría de Estados, pero menos vinculantes que una organización regional, los Grupos de Estados son una forma alternativa de gestionar las relaciones internacionales que ilustra la idea según la cual el auténtico proyecto de gobernanza tiene que ser la construcción de un poder democrático mundial [Lamy, 2005, 162]. Bibliografia: Abbot, Kenneth and Duncan Snidal. “Hard law and soft law in International Governance”, International Organization. 54. (2000). 421-456. ACP/27/005/00 Rev.16, Acuerdo de Georgetown Adler, Emauel. “Constructivism and International Relations”, Handbook of International Relations. London:Stage Publications. 2005. 95-118 Berman, Maureen and William Zatman. The Practical Negotiator. USA: Yale University Press. 1982. Brams, Steven. Ann Doherty and Matthew Weidner. “Game Theory: Focusing on the Players, decisions, and agreements“,International multilateral Negotiation – Approaches to the Management Complexity. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1994. 95-113. Ceballos Lopez, Leopoldo. Diccionario de Organizaciones Económicas Internacionales. Madrid: ICEX. 2006. Cornu, Gérard. Vocabulaire juridique, Paris : PUF. 2011. Culot, Henri. « Soft law et droit de l’OMC », Revue Internationale de Droit Economique, 2005, 251-289 De Lacharrière, Guy. La politique juridique extérieure, Paris : Economica, 1983. De Velasco Vallejo, Manuel Diez. Las organizaciones internacionales. Madrid:Tecnos. 2010. Delmas-Marty, Mireille. Les forces imaginantes du droit- La refondation des pouvoirs, Paris : Seuil, 2007. Dupuy, René-Jean. Droit déclaratoire et Droit programmatoire – de la coutume sauvage à la « soft law », Colloque de Toulouse. 1974. Dupuy, René-Jean. « Le dédoublement du monde », Revue Générale de Droit international public.(1996). 313-321. GATT.MTN.GNG/NG6/W/8. Tropical Products – Past Negotiations and Consultations in GATT on Tropical Products GATT.MTN.GNG/NG6/12, Negotiations Group on Tropical Products GATT.MTN.GNG/NG6/14, Note du Secrétariat sur les produits tropicaux. GATT, MTN.GNG/NG6/LT/40, Proposition sur les produits tropicaux GATT, MTN.GNG/NG6/LT/46, Proposition sur les produits tropicaux GATT, MTN.TNC/11, Réunion à mi-parcours, GATT. MTN.TNC/W/28, Déclaration des pays ACP GATT.MTN.TNC/W/30, Déclaration du Groupe de Cairns GATT.MTN.TNC/W/112, Déclaration du Groupe de Cairns G20, Declaracion de la Cumbre de Cannes, http://www.g20.utoronto.ca/2011/2011-cannesdeclaration-111104-en.html G20, Declaracion de la Cumbre de Toronto, http://www.g20.utoronto.ca/2010/tocommunique.html G20, Plan de Accion de la Cumbre de St Petersburg, http://www.g20.utoronto.ca/2013/2013-0906-plan.html Grynberg, Roman. « A theory of trade and development of small vulnerable states », WTO at the margins – Small States and the Multilateral Trading System, Cambridge: Cambridge University Press. 2006. 11-29. Hart, Herbert. The Concept of Law. Oxford : Oxford University Press. 1961. Huesa Vinaixa, Rosario y Karel Wellens. L’influence des sources sur l’unité et la fragmentation du droit international, Bruxelles : Bruylant, 2006. Jackson, John. « Fragmentation or unification among international institutions : the World Trade Organization », International Law and Politics. 31. (1999). 823-831. Lamy, Pascal. « La gouvernance, utopie ou chimère ? ». Etudes. 2. (2005). 153-162. Narlikar, Amrita. International Trade and Developping Countries – Bargaining Coalitions in the GATT and WTO. London: Routledge. 2003. Olson, Mancur. The Logic of Collective Action – Public Goods and the Theory of Groups. Harvard : Harvard University Press. 1975. Plantey, Alain. International Negotiation in the Twenty-first century, London: Routledge. 2007. Pruitt, Negotiation Behaviour. New York: Academic Press. 1981. Riker, William. The Theory of Political Coalitions. USA: Yale University Press. 1962. Rosenau, James. Turbulence in World Politics – A theory of Change and Continuity. Princeton : Princeton University Press. 1990. Rosenau, James. Distant proximities – Dynamics beyond globalization, Princeton : Princeton University Press. 2003. Rubin, Jeffrey and Walter Swap. « Small Group Theory », International Multilateral Negotiation, Approaches to the Management Complexity. San Fransisco: Jossey-Bass Publishers, 1994. 132-147 Schumpeter, Joseph. Capitalism, Socialism and Democracy, London: Routledge, 2010. Skubiszewski, Krzysztof. « Les actes unilatéraux des Etats », Droit international – Bilan et perspective, Tome 1, Paris : Pedone, 1991, 230-243. Sorel, Jean-Marc. « Le droit international et le sujet de droit : de Autant en emporte le vent à Pulp fiction », in Garcia, Thierry. Tomkiewicz, Vincent. (dir.) L’Organisation mondiale du commerce et les sujets de droit – Colloque de Nice des 24 et 25 juin 2009, Bruxelles : Bruylant, 2011. Tussie, Diana. « Holding the balance : The Cairns Group in the Uruguay Round », The developing Countries in World Trade – Policies and bargaining strategies, London : Lynne Rienner Publishers. 1993. 181-205. Virally, Michel. L’Organisation Mondiale, Paris : Armand Colin. 1972. WT/DS27/R. CE – Bananos. WT/DS267/R. Estados Unidos – Algodón (Upland). WT/GC/W/361, Consejo General - Preparativos para la Conferencia Ministerial de 1999 WT/GC/W/441, Consejo General - Preparativos para el cuarto período de sesiones de la Conferencia Ministerial - Cuestiones que preocupan a las economías pequeñas WT/L/430, Declaración de los Países ACP Sobre la cuarta conferencia ministerial. WT/MIN(03)/4, Conferencia Ministerial - Quinto período de sesiones - Cancún, 10 - 14 de septiembre de 2003 - declaración de los países ACP sobre la Quinta Conferencia Ministerial WT/MIN(05)/7, Conferencia Ministerial - Sexto período de sesiones - Hong Kong, 13 - 18 de diciembre de 2005 - Declaración de los Países ACP sobre la Sexta Conferencia Ministerial WT/MIN(09)/7, Conferencia Ministerial - Séptimo período de sesiones - Ginebra, 30 de noviembre - 2 de diciembre de 2009 - Comunicado Ministerial de los países ACP Zartman, William. International multilateral negotiation, San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1994.