El Genocida de Camboya

Anuncio

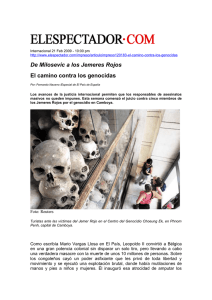

El Genocida de Camboya Pol Pot asesinó, torturó y exterminó a un tercio de la población de Camboya. Al frente de los ‘jemeres rojos’ lideró un genocidio atroz. Quemó bibliotecas, abolió las medicinas o incluso llevar gafas por considerarlas un símbolo de intelectualidad… De 1976 a 1979 masacró en los campos de la muerte a un país entero. MARTA RIVERA DE LA CRUZ EL PAIS SEMANAL - 20-11-2005 El 15 de abril de 1998, una noticia llegaba a las redacciones de los diarios: Pol Pot, el dictador camboyano, el antiguo líder de los jemeres rojos, el responsable de un genocidio que había acabado con uno de cada tres habitantes de Camboya, había muerto en un campamento cercano a la frontera tailandesa donde vivía en situación de arresto domiciliario. Aquel teletipo fue recibido sin demasiado interés: la muerte de Pol Pot había sido anunciada y desmentida tantas veces que no valía la pena levantar páginas ni guardar columnas para ofrecerla en primicia. Pero los rumores se confirmaban: Pol Pot estaba muerto, y, para demostrarlo, los jemeres rojos exhibieron su cadáver ante un grupo de periodistas entre los que estaba el español Miguel Rovira. Aquellos informadores fueron conducidos al campamento jemer en compañía de una escolta militar de Tailandia, y caminaron por la selva a través de un pasillo formado por soldados con ametralladoras. Pero el viaje valió la pena. Al llegar al destino fueron conducidos a una choza de madera. Allí, ante sus ojos, estaba el cuerpo marchito de uno de los más terribles genocidas de un siglo que no estuvo falto de ellos. El cadáver de Pol Pot se encontraba tendido en la cama, cubierto sólo a medias por una sábana de color indescifrable. Llevaba puesta una camisa y unos pantalones cortos, y estaba descalzo. Junto a su cabeza, alguien había colocado dos pequeños ramos de flores y un paipay. Las únicas pertenencias que conservaba eran unas latas de conservas, una bolsa de plástico, un barreño y una cesta de mimbre. Unos cuantos guerrilleros jemeres vigilaban el cadáver, y en una esquina de la cabaña que les había servido de vivienda, dos mujeres lloraban en silencio. Una era Sith, la hija adolescente del dictador. La otra, su segunda esposa, Mia Som, con la que llevaba una década casado en segundas nupcias mientras su primera mujer, Khieu Ponnary, se consumía recluida en un siniestro hospital psiquiátrico de Pekín. Fue Mia Som quien comunicó a los jemeres la noticia del fallecimiento de Pol Pot. Según su esposa, murió sin enterarse de que abandonaba el mundo en el que un día había dejado más de dos millones de cadáveres. Oficialmente, la causa de la muerte fue un infarto, y así lo confirmaron los médicos tailandeses que se desplazaron al campamento jemer para confirmar la muerte del genocida y comprobar escrupulosamente su identidad. Muchos, muchísimos, se sintieron ofendidos por esa última burla del destino: el criminal, el asesino de niños y ancianos, había muerto dulcemente mientras dormía, y justo cuando el presidente Bill Clinton estaba moviendo los hilos para trasladarle a un país donde pudiera ser juzgado por crímenes contra la humanidad. Sólo unas semanas antes, The New York Times publicaba que las gestiones para la detención de Pol Pot estaban muy avanzadas, y que incluso se barajaba su extradición a Canadá. Pero la suerte había dispuesto las cosas de otra forma, y Pol Pot murió en su cama por causas naturales. O quizá no. Porque enseguida empezó a rumorearse que habían sido los jemeres quienes habían dado muerte a su antiguo líder, evitando así que fuese juzgado y condenado por un tribunal internacional. Pol Pot se llamaba en realidad Saloth Sar y había nacido el 19 de mayo de 1928 en la localidad camboyana de Prek Sbauv, en el seno de una familia de campesinos acomodados. El pequeño Saloth fue enviado a un monasterio budista donde se educó durante tres años, y era ya un adolescente cuando los monjes, al parecer no sin cierto embarazo, comunicaron a la familia que Saloth Sar no podía seguir sus estudios en el centro. Le costaba estudiar, explicaron. Intelectualmente, el chico no daba para mucho. Así que Saloth se trasladó a Phnom Penh, donde su hermano mayor tenía un buen puesto como funcionario en el palacio real junto al rey Monivong. Es en esta época cuando tiene lugar una historia que quizá vaya a marcar para siempre el destino de Saloth Sar: una de sus hermanas, Sarouen, fue aceptada como integrante del cuerpo de baile de palacio, y no tardó en convertirse en concubina del rey. En la corte, Sarouen debió sufrir continuos desprecios por su condición social, y Saloth, que vivía con ella, era testigo diario de la amargura de la joven. En el adolescente empezó a fraguarse un odio profundo hacia la clase dominante que se valía de su posición para humillar a los inferiores. En 1949, recién cumplidos los 21 años y gracias a los contactos de su hermano en el palacio, Saloth Sar recibió una beca para estudiar radioelectricidad en París. Allí, el estudiante entró en contacto con las teorías marxistas-leninistas. Su interés por la política desplazó todo lo demás, y junto a otros compatriotas fundó el Círculo de Estudios Comunistas. Fue en esta época cuando conoció a la que sería su primera esposa, Kieu Ponnary. En 1953, Saloth perdió su beca por no asistir a clase. Regresó a Camboya unos meses antes de que el país se independizara de Francia, en 1954. Durante un tiempo trabajó como profesor de lengua y literatura francesa, pero su actividad principal era la que desarrollaba en el clandestino partido comunista. Seguía leyendo a los teóricos del marxismo y reorganizando sus propias ideas con respecto a la propiedad privada, la lucha de clases y el veneno del capitalismo. Un viaje a China en 1965, donde pudo conocer de cerca el fenómeno de la revolución cultural y los planes maoístas del “salto adelante”, le convenció de que algo así era posible también en Camboya. Claro que los camboyanos perfeccionarían hasta el límite el proyecto chino. Un ejército listo para iniciar la guerra de guerrillas al que se bautizó como los jemeres rojos sería el elemento fundamental para llevar Camboya al “año cero”, en el que la historia del país empezaría a escribirse otra vez. En 1970, y con el apoyo de Estados Unidos, el general Lon Nol se hace con el poder en Camboya mediante un golpe de Estado, descabalgando del poder al príncipe Sihanouk. Los jemeres rojos tenían ya un nuevo enemigo al que enfrentarse. La guerra de los jemeres rojos se prolongó hasta abril de 1975, cuando los rebeldes llegaron a la capital del país. Mientras, el general Nol salía de Camboya con un millón de dólares en la maleta y cierta sensación de alivio. A partir de ahora, debió pensar, que se las compongan como puedan. El 16 de abril de 1975, cuando las tropas rebeldes entraron en Phnom Penh, la capital de Camboya vivía suspendida en un remedo de prosperidad. A pesar de la guerra, la clase media era capaz de mantener un aceptable nivel de vida. Phnom Penh no era la Arcadia, pero sí una ciudad relativamente moderna, que conservaba muchos resabios afrancesados de la época de la colonización, y cuyos puestos callejeros ofrecían tanto caña de azúcar y grillos tostados como crepes y cruasanes rellenos. Ésa fue la ciudad que abandonaron las legaciones diplomáticas al grito de “Sálvese quien pueda”. Ésa fue la ciudad que encontraron los jemeres rojos cuando llegaron con su indumentaria de camisa y pantalón negros y pañuelo de cuadros negros y rojos. Y ésa fue la ciudad que ordenaron desalojar en cuestión de horas. Los habitantes de Phnom Penh se habían lanzado a las calles para celebrar el fin de la guerra cuando los soldados les informaron de que había orden de evacuación para todos los ciudadanos. A algunos les dijeron que la capital iba a ser bombardeada por los americanos, y por eso se les trasladaba al campo. “Será sólo unos días”, aseguraban. Pero había algo raro en aquel desalojo, en aquel éxodo a la fuerza de dos millones de personas que recibieron instrucciones de hacer el camino a pie o en carro de bueyes. Todo el mundo tuvo que marcharse, incluso los ancianos y los enfermos. Muy pronto empezaron a aparecer en las cunetas los cadáveres de aquellos que no resistían la marcha a pie. El horror no había hecho más que empezar. En la sombra, Saloth Sar y sus acólitos movían los hilos de un plan demencial. Había cambiado su nombre por el de Pol Pot, proclamado el nacimiento de la Kampuchea Democrática y declarado el inicio del “año cero”, en el que la historia del país empezaría a reescribirse. Había que eliminar todos los vestigios del detestable pasado capitalista. Los vehículos a motor se destruyeron, y el carro de mulas fue nombrado medio de transporte nacional. Se quemaron bibliotecas y fábricas de todo tipo, y se prohibió el uso de medicamentos: Kampuchea estaba en condiciones de reinventar todas las medicinas necesarias para sus ciudadanos echando mano de la sabiduría popular. Porque sólo los campesinos permanecían a salvo de la peste capitalista y burguesa que contaminaba el país. Ésos eran los ciudadanos ejemplares. El resto, un peligroso despojo de tiempos pasados que había que reeducar o eliminar. Y eso fue lo primero que Pol Pot ordenó: que se acabara con todos los elementos subversivos que podían considerarse un lastre para el país. Durante días se ejecutó a altos funcionarios y a militares. Luego, a profesores, a abogados, a médicos. Después, a aquellos que sabían un segundo idioma. Finalmente, se asesinó a todos los que llevaban gafas, pues los lentes eran síntoma de veleidad intelectual. Muchas de las ejecuciones se llevaron a cabo en el campo de Toul Sleng, a unos dos kilómetros de la capital. Las torturas allí practicadas convierten al doctor Mengele en un simple aficionado a la sevicia. Nos ahorraremos detalles, pero como prueba del sadismo de los carceleros baste decir que, nada más entrar en el campo, a todos los internos se les arrancaban las uñas de las manos. Después vendrían otras vejaciones durante interrogatorios interminables. Para acabar con aquellas sesiones de dolor en estado puro, los sospechosos tenían que reconocer sus relaciones bien con el KGB, bien con la CIA, bien con la élite política del general Nol. Aquellos desdichados sólo querían que cesaran las atrocidades y llegase para ellos una ejecución rápida, así que admitían las más insospechadas majaderías con el único fin de recibir el liberador disparo en la nuca. En Toul Sleng fueron ejecutados más de 20.000 prisioneros. Sólo siete personas salieron con vida de aquel campo de exterminio. Hoy, al visitar el museo del horror donde estuvo la cárcel, no podemos evitar un estremecimiento al contemplar las fotografías de los torturadores: adolescentes de mirada perdida, niños grandes que no habían cumplido los veinte años y se entregaban como bestias a las labores de infligir dolor. Todos los ciudadanos de Camboya que no pertenecían a la guerrilla fueron convertidos en campesinos y obligados a trabajar en los campos de arroz en jornadas de 12 y 14 horas. Las ciudades quedaron despobladas, y en las aldeas se organizó una forma de vida muy particular, con familias separadas, comedores colectivos y sesiones de reeducación en las cuales se hablaba del Angkar como responsable último del bienestar y el progreso del país. El concepto de Angkar era completamente abstracto. El Angkar era el partido, el sistema, el gran hermano. Pol Pot seguía siendo una figura en la sombra, de la que sólo empezó a hablarse dos años después de la proclamación del año cero. La vida se volvió un infierno. La propiedad privada se suprimió de manera drástica. Nadie tenía nada. Incluso la ropa (el pijama negro y el pañuelo de los jemeres) era propiedad del Angkar. La comida se suministraba en los refectorios, y poseer una olla se consideraba un delito. Muchos no soportaban la escasez de alimentos y las jornadas en los arrozales, y morían de agotamiento y de hambre. Los hijos perdieron a sus padres; los padres, a sus hijos. Mostrar dolor por la muerte de un familiar también estaba penado: era un síntoma de debilidad. Las raciones de comida eran tan miserables que hubo casos de canibalismo. Se regularon incluso las relaciones sexuales (que sólo podían mantenerse con fines reproductivos) y se obligó a los jóvenes a casarse para traer al mundo a nuevos ciudadanos de Kampuchea. Incluso se estableció que cada ciudadano debía producir dos litros de orina diarios, que cada mañana debían ser entregados al jefe de la aldea para fabricar abonos. Los niños, cuyas mentes no estaban contaminadas por el pasado capitalista, fueron sometidos a un lavado de cerebro: el partido velaba por ellos, y los traidores al Angkar eran merecedores de los peores castigos. Despojados de la capacidad de sentir por aquel entrenamiento bárbaro, críos de diez años acababan denunciando a sus propios padres por robar comida, y aplicando sanciones a los que infringían las normas de conducta. Se creó una raza de criaturas alienadas y violentas, capaces de rebanar el pescuezo a quien fuese capaz de traicionar a Pol Pot robando una fruta o un puñado de arroz crudo. Niños y niñas de ocho años fueron entrenados en el arte de la lucha contra los llamados youns: los extranjeros, culpables de buena parte de los males que habían sacudido al país en el pasado. Pol Pot y los jemeres rojos estuvieron en el poder 44 meses. El 7 de enero de 1979, la intervención militar vietnamita obligó al tirano a salir del país y poner fin al genocidio. No hay cifras exactas de cuántas personas murieron bajo el terror rojo, pero se sabe que más de dos millones perdieron la vida ejecutados o en los campos de la muerte: un tercio de la población del país. El ansia de exterminio de Pol Pot llegó a extremos inconcebibles. Al saber que algunos camboyanos habían conseguido huir a Tailandia, mandó sembrar en las fronteras 10 millones de minas para detener a los prófugos. La película de Roland Joffe Los gritos del silencio brindó en 1984 un estremecedor retrato de la situación en Camboya durante la dictadura de Pol Pot a través de la historia real de un periodista, Dieth Pran, confinado en un campo de trabajo. Su papel fue interpretado por el doctor Haing S. Ngor, refugiado camboyano y víctima también de la represión polpotista. Al recoger el oscar con que la Academia premió su trabajo, declaró: “Una película no basta para describir el sangriento golpe comunista de Camboya. Es real, pero no es realmente suficiente. Es cruel, pero no es suficientemente cruel”. Cuando la pesadilla terminó, Camboya tuvo que admitir su condición de país arrasado material, científica y tecnológicamente, pero también humanamente. De los más de 500 médicos con los que contaba en 1975, sólo 54 habían sobrevivido a la masacre de los esbirros de Pol Pot. Tampoco había profesores, ni ingenieros, ni funcionarios cualificados. Por no haber, no había ni deportistas: Camboya renunció a su participación en los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976 y de Moscú en 1980. Todos los atletas de los equipos nacionales habían sido exterminados. Practicar deporte también era una ocupación burguesa en la Kampuchea de Pol Pot. Quien viaje a Camboya y tenga un mínimo interés en contactar con los camboyanos, descubrirá que prácticamente todas las familias del país fueron destrozadas por Pol Pot. Es algo tan habitual que cualquiera habla sin reparos de su situación: “Mataron a mis padres, a mis tíos y a mis dos hermanos mayores”; “Sólo sobrevivimos mi padre y yo”; “Me quedé solo y me recogieron unos primos de mi madre”. El país está sembrado de recuerdos de la desdicha, y no hay una sola persona que no pueda contar la suya. La tragedia colectiva del país está ahí, sostenida por miles, millones de dramas individuales. Quizá por eso, desde mediados de los ochenta se instauró una fecha terrible: el Día Nacional del Odio. Se celebra el 20 de enero en el campo de tortura de Tuol Ulong. Luego, íntimamente, cada camboyano honrará a su modo a los parientes asesinados y descargará su alma con insultos y maldiciones al tirano que torció el rumbo de todo un país. Siete años después de su muerte, puede decirse que nadie ha conseguido hacer un retrato completo de Pol Pot, ni siquiera entender del todo cómo pudo dirigir un genocidio de su propio pueblo. Al parecer, no tenía una personalidad subyugante ni arrolladora, no era un líder carismático ni un prodigio de inteligencia. Su fuerza parecía residir en su capacidad de odiar. De dónde viene esa misantropía, es difícil saberlo. Quizá arrancó de su pasado campesino, de su conciencia de inferior, del recuerdo de su hermana despreciada por los superiores en la escala social. Su frase favorita era: “El que protesta es un enemigo; el que se opone, un cadáver”. Pol Pot nunca se arrepintió de sus crímenes. Su esposa aseguró que había muerto feliz y satisfecho con su vida, y en una entrevista con la revista Far East Economic Review (la única que concedió en 19 años) afirmaba que hablar de millones de muertos era una exageración. “Tengo la conciencia tranquila”, añadió. Se equivocan quienes piensan que la llegada de la vejez sirve a todo el mundo para recapitular. Los monstruos no lo hacen. Quizá porque los monstruos, como los tiranos, no tienen edad. Siguiendo la tradición camboyana, el cuerpo de Pol Pot fue incinerado. El tiempo, el calor y la humedad de la jungla habían empezado a descomponer el cadáver cuando se le trasladó a una pira funeraria que bien poco aportaba al escenario de una ceremonia solemne: como material de combustión se usaron unos cuantos muebles viejos, neumáticos usados y una colchoneta. Los despojos del asesino desaparecieron en medio del olor nauseabundo de la goma quemada y de una espesa humareda negra.