El día de todas las almas

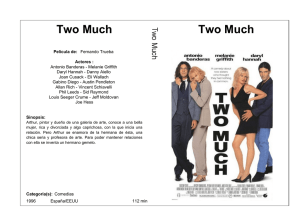

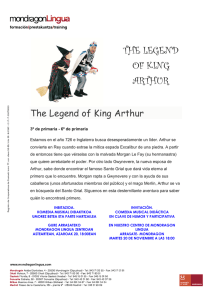

Anuncio